世田谷区の下北沢にある北澤八幡神社の参拝レポートです。

読み方は「きたざわはちまんじんじゃ」です。北澤八幡宮(きたざわはちまんぐう)とも称されています。古くから下北沢の地に鎮座している神社で、冬の境内からは、天気がよければ冨士山を眺めることもできます。下北沢駅か池ノ上駅が最寄り駅です。

序文に続き、ご由緒、境内案内、見どころ、御朱印、アクセスの順で紹介していきます。

下北沢の「北澤八幡宮」へ

このブログで世田谷区の神社を紹介するのはこれが初めてです。僕自身、もしかしたら世田谷区の神社自体が、人生で初かもしれません。忘れているだけかもしれませんが…。

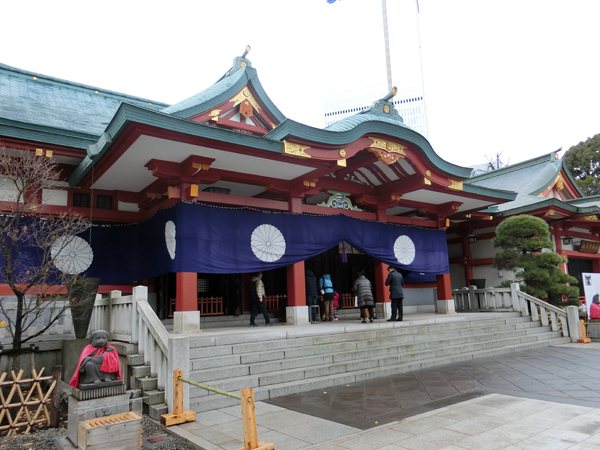

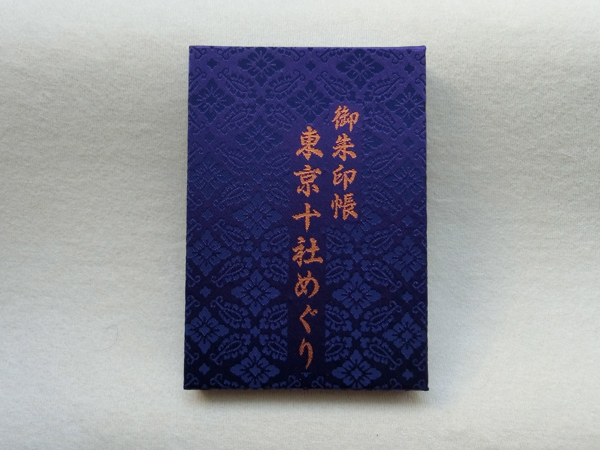

いつも僕は嫁と二人で神社巡りをしているのですが、この日は嫁の妹さんも加えて三人での神社巡りです。以前にも一度この三人で回ったことがあるので、二度目ですね。以前は飯田橋の東京大神宮や、市ヶ谷の亀岡八幡宮を回ったりしました。

この日は、嫁と妹さんが朝イチで代々木八幡宮へ行き、僕は用事がありましたので、その後に合流することに。

待ち合わせ場所は下北沢駅です。

うちの嫁が、妹さんを代々木八幡宮に連れて行きたかったみたいで、せっかくなのでその足で小田急線沿いの神社をいくつか回ってみることにしたんです。

そしてまず選んだのが、下北沢にある、こちらの北澤八幡神社。なんでも境内に「ガチャガチャ」があるらしく、嫁がそれをやりたいと。

嫁は若い頃にも北澤八幡神社に行ったことがあるみたいです。

僕も若い頃に下北沢には頻繁に遊びに来ていたのですが、神社があることすら知りませんでした。

待ち合わせ時間よりも少し早く着いてしまったので、少しだけ駅の周りを歩いてみることに。

久しぶり訪れた下北沢は、駅の様相が昔とすっかり変わっていて、少々戸惑います。完全に変わってしまった場所もあれば、昔のままの場所もあって懐かしい気持ちになってみたり。

街の景色ってどんどん変わって行くんだろうな~と、しみじみ感じてしまいました。新しい建物なんかが出来ると、昔そこに何があったのかとか、なかなか思い出せないですよね。そんなもんなんでしょうけど。

そうこうしているうちに待ち合わせ時間になり、代々木八幡宮経由でやってきた嫁と妹さんと合流。

そこからてくてく歩いて、北澤八幡神社を目指します。

この日は一月の下旬、風が強くて寒い日だったのですが、快晴で雲一つない空が広がっています。

気持ち良い冬晴れの中、歩くこと10分ちょっと。

北澤八幡神社に到着しました。

ご由緒

ご祭神は、応神天皇(おうじんてんのう)、比売神(ひめかみ)、神功皇后(じんぐうこうごう)、仁徳天皇(にんとくてんのう)の四柱です。

応神天皇は第15代天皇で、武神である八幡神と同一とされています。比売神は、宗像三女神、天照大御神、卑弥呼など諸説のある女神です。神功皇后は応神天皇の母、仁徳天皇は第16代天皇で、応神天皇の皇子です。

創建は戦国時代である文明年間です。当時この地を治めていた世田谷城主の吉良家が勧請したのが始まりと伝えられています。

下北沢村を開墾する際にも、人々の心の拠り所として信仰され、下北沢の歴史と共に歩んできた神社です。

江戸時代になると、隣りに森巌寺という寺院が建てられ、昭和6年までそのお寺の別当として管理されることになります。

現在の社殿は江戸時代後期の嘉永5年に再建されたものになります。

冬の天気の良い日には、境内から富士山を眺めることもできます。

境内案内

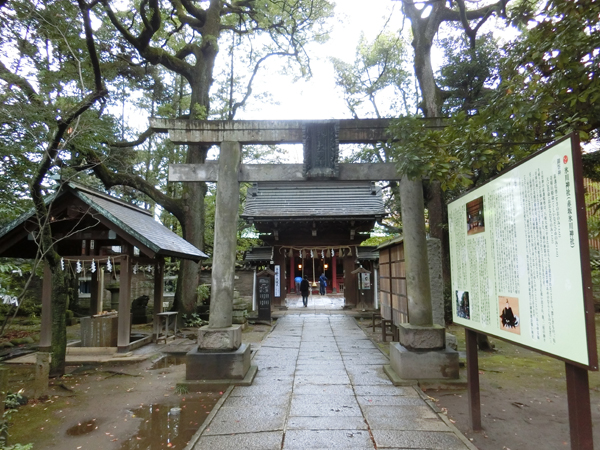

下北沢駅から10分ちょっと。住宅街の中に北澤八幡神社の鳥居が現れます。

一礼して鳥居をくぐり境内へ。鳥居をくぐったすぐ右側は公園になっています。

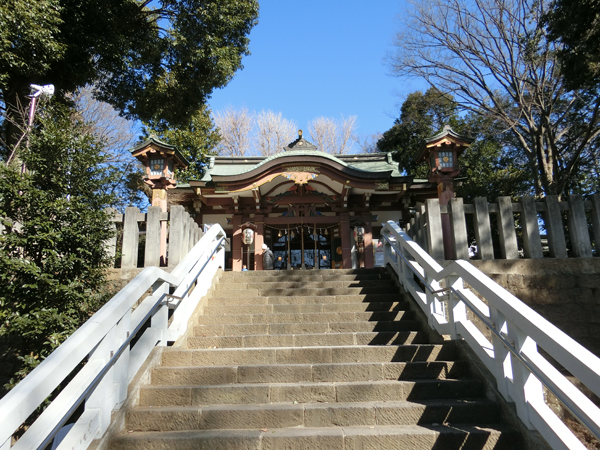

参道を進みます。石段の先には拝殿が見えます。

石段は二段階になっていてます。最初の石段を上った先が意外と広いスペースになっていて、駐車場にもなっていました。

左手には神輿庫です。

右手が神楽殿。車はこの奥から入れるようになっていました。

二つ目の石段を上ります。

石段の途中、右手に立派な木が茂っていましたので、緑が素敵で思わず撮ってしまいました。クスノキでしょうか。

石段を上がり切りますと、拝殿の全体像がわかります。淡い色使いで、なんとなく優しい感じのする拝殿です。

拝殿に向かい左手、木の奥に手水舎がありました。

手水舎の手前にあった木も立派で、青空に映える緑が気持ち良いです。

お清めをします。手水舎の奥にも鳥居があり境内社があるようでしたので、後ほど行ってみることに。

拝殿前に進みます。こちらは左の狛犬さん。可愛らしい感じの狛犬さんです。

こちらは右の狛犬さんです。どちらもけっこう古いもののように見えます。

一月の透き通った空気の中、参拝させて頂きます。

境内を散策してみることに。こちらは手水舎の手前です。拝殿に向かい左手ですね。坂道が延びていて、こちらからも北澤八幡神社には入ることができます。

手水舎の奥にあった境内社に行ってみます。拝殿の左奥にあたる場所です。

境内社はいくつかありましたので、一つずつお参りすることに。まずは正面にあった一番大きな社から。産土社(うぶすなしゃ)です。八幡神社創建以前の土地の神様で、龍神様が祀られているとのこと。

産土社から左側にいくつか祠が並んでいる形です。すぐ左が弁天社、もう一つ先が野屋敷稲荷社です。

鳥居をくぐり直し、弁天社と野屋敷稲荷社に参拝します。

もう一度鳥居をくぐり直し、左の端にある二つの境内社にも参拝します。右が愛宕稲荷社、左が長栄稲荷社。

境内社への参拝を終え、再び拝殿前に戻ります。拝殿に向かい右手はこんな感じです。奥に社務所があります。

社務所の方に行ってみますと、その手前に「富士山が見えます」という案内。

遠くに綺麗な富士山を見ることができました!冬のよく晴れた日じゃないと見れないようなのですが、この日はまさに冬の晴れた日。雪化粧をした富士山をしばし眺めます。

富士山スポットから振り返って社殿を見ますとこんな感じです。斜め前からのアングルで。

社殿の右奥にも境内社があるようでしたので、行ってみます。

境内社は二つありました。まず手前が高良玉垂社。可愛らしい神狐さんもいます。

鳥居をくぐり参拝します。ちょうど左の神狐さんの影が、後ろにあった石碑に映って可愛い感じになってました。

右隣りにもう一つの境内社です。円海稲荷社です。

二つの境内社からさらに右奥にも小路が延びていましたので、行ってみます。

その先にはもう一つ鳥居があり、境内にはこちらからでも入れるようです。裏参道ですね。

再び拝殿前に戻り、社務所へ。こちらで御朱印を頂きました。

そしてこちらが、社務所前にあったガチャのおみくじです。嫁がやりたがってたやつです。回400円。嫁はもちろん、ついつい僕と嫁の妹さんもやってしまいました。

御朱印を頂き、嫁の希望だったガチャガチャもやり、一通り境内も散策しましたので、北澤八幡神社を後にしました。

参拝を終えて

風が強く寒い日でしたが、雲一つない快晴で、気持ち良い天気の中で参拝することができました。

僕は若い頃にライブハウスによく出入りしていましたので、そんな関係で下北沢はしょっちゅう来ていた街なんです。ライブハウス多いですからね。

ですので、ちょっとした思い出なんかも色々ある街なのですが、そんな懐かしい街にある北沢八幡神社。

今まではその存在すら知りませんでしたので、今回が訪れるのは初めてです。

住宅街の中にある神社なのですが、境内はけっこう広いです。石段の周辺も広くて開放感がありますし、境内社も多くて見どころも色々あります。

冬は境内から富士山が見えるとのことでしたが、この日もばっちりとその姿を拝むことができました。富士山の一部ではなく、全体が見えるんですよ。もちろん遠目にではありますが。

雪で白くなった富士山は素敵でした。

たまたま選んだこの日にたまたま富士山が見られたというのは、ラッキーですね。

そして、富士山を眺められるかのように建っている拝殿は、色合いがとても優しい感じがしました。八幡神を祀る八幡神社ではありますが、どこか女性的な雰囲気も感じます。

拝殿奥のエリアも、陽だまりができていたりして、のんびりと散策できました。

そして、嫁の目当てであったガチャ。

中にはおみくじと石が入っているのですが、僕は砂金」が入っていました。対人関係などを良くする石とのことです。

嫁は水晶を狙ってたようなのですが、出て来たのは赤瑪瑙石(あかめのういし)でした。赤瑪瑙石は行動力とかに効果がある石みたいです。

ちなみに、嫁の妹さんも僕と同じく砂金石でした。

富士山も見れましたし、ガチャもできましたし、御朱印も頂けましたし。気持ち良い天気の中でのんびりと散策することもできました。

清々しい参拝ができました。

参拝後には、昭和初期までこの神社を別当として管理していた、お隣にある森巌寺というお寺さんにも立ち寄ってみたのですが、閻魔様がいたりして、こちらも素敵な場所でした。北澤八幡神社を訪れた際には、是非そちらにも寄ってみてください。

続いては、ここから徒歩圏内にある代田八幡神社へと向かいます。

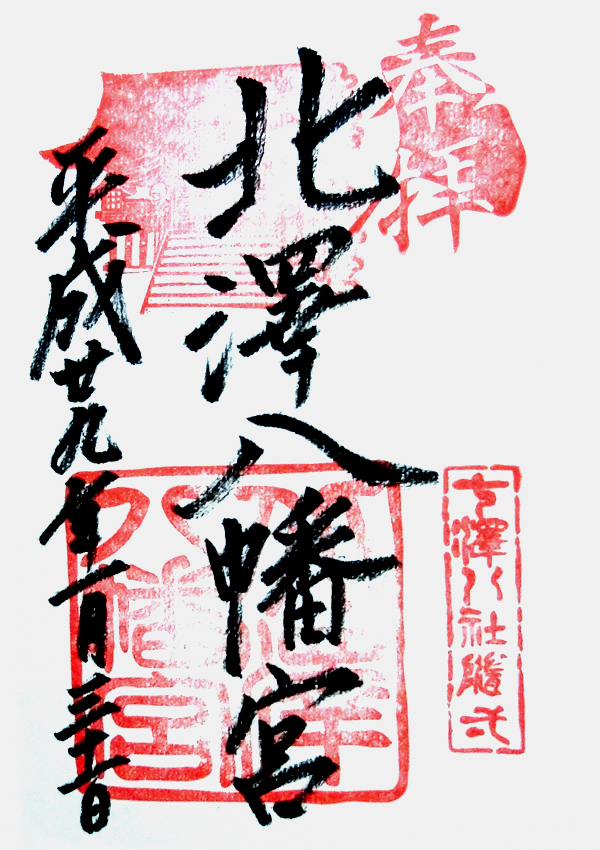

御朱印

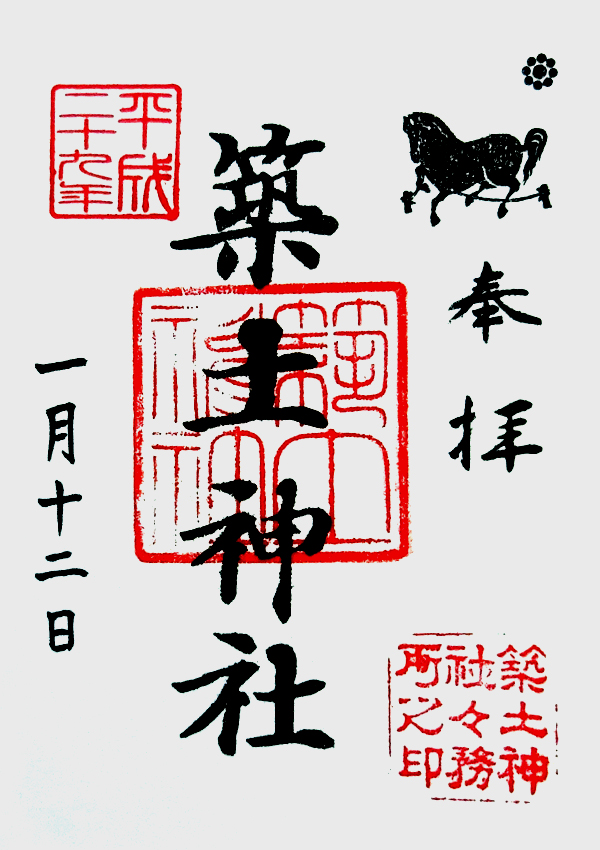

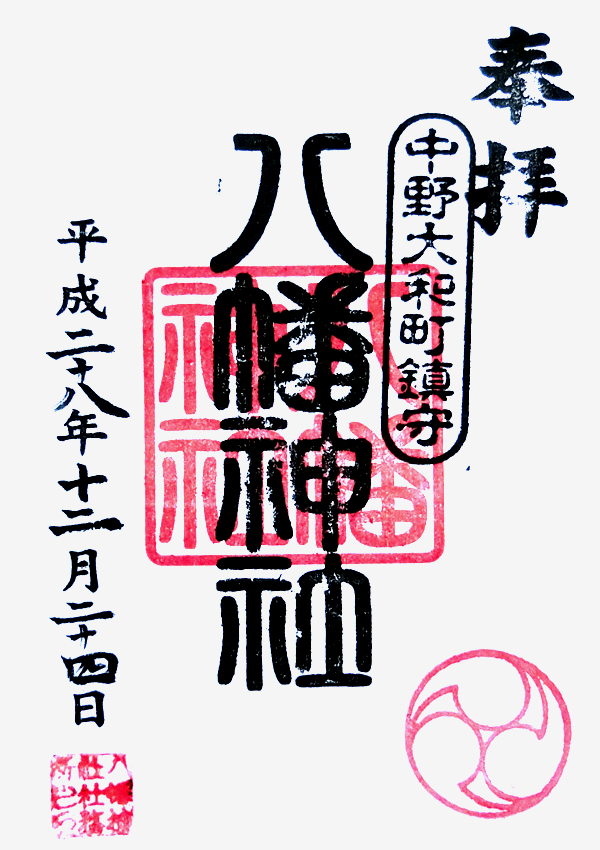

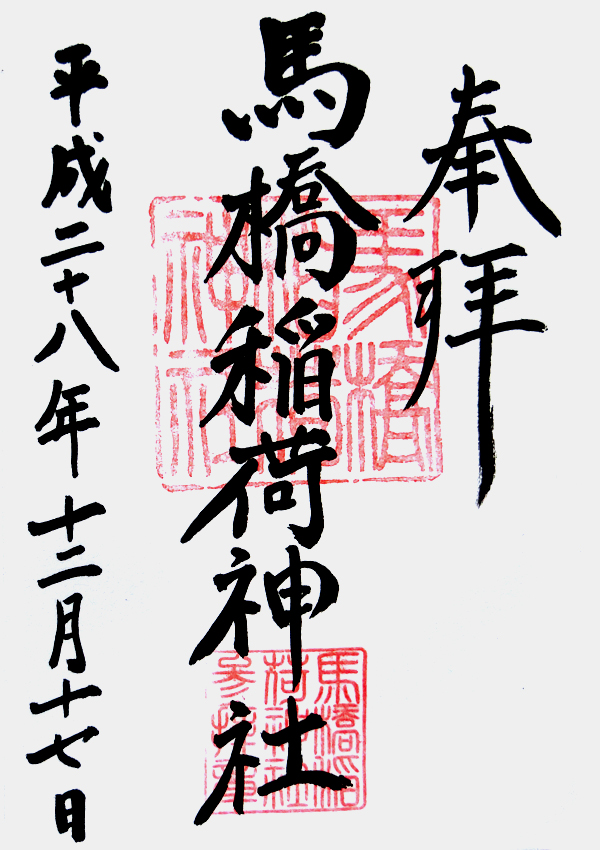

こちらが北澤八幡神社の御朱印です。

この他、季節限定の御朱印もあるようですので、公式サイトにてご確認ください。

御朱印の受付時間

御朱印と御守りを頂ける時間は、10時から17時までです。

(※お時間やご対応等変更になる場合もございますので、ご注意ください。)

アクセス

住所は東京都世田谷区代沢3-25-3です。

北澤八幡神社の公式サイトはこちらです。

https://kitazawamatsuri.wixsite.com/kitazawahachiman

電車

①小田急線 / 京王井の頭線 「下北沢駅」から徒歩10~15分。

南口を出て徒歩10分ちょっとです。

②京王井の頭線 「池ノ上駅」から徒歩で10~15分。

改札を出て左方面です。南側に歩いて10分ちょっとです。

駐車場

境内に駐車できるスペースがありますので、特別な日でなければ問題なく停められると思います。近くにはコインパーキングもあります。

周辺のパワースポット

世田谷区の神社一覧