杉並区の阿佐ヶ谷南にある馬橋稲荷神社の参拝レポートです。

読み方は「まばしいなりじんじゃ」です。参道の随神門には、都内最大といわれる大きな開運鈴があります。都内では三つしかない、昇龍と降龍が彫刻された双龍鳥居のある神社でもあります。JR高円寺駅と阿佐ヶ谷駅のちょうど中間辺りに鎮座しています。

序文に続き、ご由緒、境内案内、見どころ、御朱印、アクセスの順で紹介していきます。

阿佐ヶ谷の「馬橋稲荷神社」へ

僕は若い頃から中央線沿いにずっと住んでおりまして、高円寺も阿佐ヶ谷も頻繁に足を運ぶ街です。現在も友達とお酒を飲んだりするため、ちょこちょこ出掛けております。

にも関わらず、この馬橋稲荷神社の存在は今まで全く知りませんでした。名前すら聞いたことがありませんでした。

このようなブログを書いてはおりますが、僕が神社に興味を持つようになったのは数年前ですし、それまでは一切興味のない世界だったので…。

人というのは、自分が興味のない世界に関しては、目にも耳にも入ってこないものなんですよね。不思議なもので。

神社に興味を持ち始め、嫁と一緒に神社を回り、御朱印を頂くようになったのは二年ほど前からです。

そうすると、神社に対してのアンテナが張られるようになり、色々な情報も自然とキャッチできるようになるんですよね。これまた不思議なもので。

こちらの馬橋稲荷神社も、自然とその名前は耳に入るようになり、そのうち行ってみようと思っていたんです。

そんな折ですが、数日前に僕は嫁と二人で港区の神社巡りをしました。赤坂の日枝神社に初めて参拝し、その周辺の神社も回って来ました。

その時に、虎ノ門の金刀比羅宮にも行きました。そこで見た鳥居には、龍、亀、鳥、虎が彫刻されていて、かなり特徴のあるものでした。珍しいもののようです。とってもかっこいい鳥居だったんです。

嫁もその鳥居にかなり魅力を感じ、後日色々と調べたようで、珍しい鳥居がある神社の情報などを教えてくれました。

その中に馬橋稲荷神社もあったんです。

馬橋稲荷神社には「双龍鳥居」なるものがあると。「双龍門」ともいうみたいですが。

双龍鳥居と言うのは、龍が巻き付いている姿が彫刻されている鳥居で、都内には三つしかないとのこと。

その三つとは、品川神社、馬橋稲荷神社、宿鳳山高円寺の境内にある稲荷社です。

このうち馬橋稲荷神社と宿鳳山高円寺はどちらも高円寺にあります。宿鳳山高円寺は、高円寺の地名の由来にもなっているお寺です。

僕は三鷹に住んでおりますので、高円寺までならすぐに行けます。

ということで、品川神社はまだ次の機会にして、さっそく馬橋稲荷神社と宿鳳山高円寺まで出掛けてみることに。

高円寺駅で降り、まずは近くにある宿鳳山高円寺に行き、その後に馬橋稲荷神社というルートで向かってみます。

ご由緒

ご祭神は、宇迦之魂神(うかのみたまのかみ)と、大麻等能豆神(おおまとのづのかみ)です。

宇迦之魂神は、穀物や食物の神様で、倉稲魂神とも表記され、稲荷神とも同一です。大麻等能豆神は、太占を司る神である櫛真智命(くしまちのみこと)と同一とも考えられている、様々な説のある神様です。

創建の年代は鎌倉時代の末期と伝えられていますが、詳細はわかっていません。経緯も不明です。

江戸時代後期の天保2年には、氏子が京都の神祇伯(神祇官の長官)に上申し、正式に「正一位足穂稲荷(たるほいなり)大明神」の御神号を賜りました。「正一位」とは神社における神階の最高位のものです。

明治40年には、村に点在していた御嶽神社、白山神社、天神社、水神社を合祀します。

この地は古来より馬橋村という地名でしたが、昭和40年に地名が変わる際に、馬橋と言う地名が消えてしまうのを憂い、社名が馬橋稲荷神社へと改称されました。

昭和50年に完成した随神門には、都内最大と言われる大きな開運鈴が吊るされ、その下で願いごとをしながら手を叩き、音が反響すれば叶うと言われています。

また、都内に三つしかないと言う、昇龍と降龍が彫刻された双龍鳥居もあります。昇龍に触りながら願い事をすると、龍が願いを天に届け叶えてくれると言われています。

古くよりこの地に鎮座し、崇敬されてきた神社です。

境内案内

高円寺駅から南に歩くこと5分ほど。まずは宿鳳山高円寺に到着しました。境内に入り散策してみますと、社殿の左側に稲荷社の双龍鳥居がありました。僕は双龍鳥居というものを初めて見ました。なんてかっこ良い鳥居なんでしょうか。

双龍鳥居をじっくり観察し、奥にあった社殿にも参拝。もちろんお寺にも参拝しました。境内を少し散策してみたのですが、広くて気持ち良い境内でした。

続いては馬橋稲荷神社に向かいます。地図を見ますと少し距離があるようです。阿佐ヶ谷方面に歩きます。GPSを頼りに歩いていますと…建物の中に鳥居と参道が出現。馬橋稲荷神社に到着です。

ここが正面の入口なのか迷いながらも、一礼して鳥居をくぐり、参道を進んでみましたが…やはりこちらは正面の入口ではなかったので、いったん引き返して表参道と思われる方に行ってみることに。

ぐるっと回るように歩いておりますと、床屋さんの建物に馬橋稲荷神社の案内が。

案内通りに行った先に、表参道の入口がありました。こちらが馬橋稲荷神社の正面入口の鳥居です。

鳥居の脇にはご由緒書き。

一礼して鳥居をくぐり参道を進みます。

その先にあるのが双龍鳥居です。龍の彫刻がある、都内に三つしかないと言う珍しい鳥居です。宿鳳山高円寺のものよりも大きな鳥居でかっこいいです。

こちらが双龍鳥居の左側、昇り龍です。この昇り龍に触れながら、住所、名前、お願い事の順番で伝えると、龍が願いを天に届け叶えてくれると言われています。僕も触りながらお願いしてみます。お金持ちになれますように。

こちらが右の降り龍です。天に届いた願いごとが降り龍から降りてくるとのこと。どちらも素敵な龍でした。

こちらは双龍鳥居の上部と木と空です。なんだかいい感じの絵だったので撮ってみました。

双龍鳥居をじっくり観察し終え、参道を進みます。けっこう長めの参道です。

その先に三の鳥居です。

三の鳥居前に一対の神狐さんです。こちらは左の神狐さん。

こちらは右の神狐さん。子供もいますね。

三の鳥居をくぐり進みます。先には随神門と拝殿が見えます。

左手に手水舎がありましたので、こちらでお清めを。

大きな岩を水が流れる素敵な手水鉢でした。龍もいます。

参道に戻ります。こちらが随神門です。

随神門には都内最大と言う大きな開運鈴が吊るされています。この下で願いごとをしながら手を叩き、音が反響すれば叶うらしいのですが…僕も嫁も何度手を叩いても反響せず…。きっと邪念が多いんでしょうね。

随神門をくぐると、拝殿の全貌が姿を現します。

拝殿へと進みます。拝殿手前に小さな門があり、それをくぐると一対の神狐さんがいらっしゃいました。こちらは左の神狐さんです。「願かけ狐」という小さな神狐さんが周りにたくさん奉納されていました。

こちらは右の神狐さん。同じくたくさんの小さな神狐さんに囲まれています。

静かな午後の空気の中、参拝させて頂きます。扁額は、右から御嶽宮、稲荷宮、「天満宮です。

参拝を終え、境内を散策してみます。こちらは拝殿に向かい左手です。神楽殿があります。

社殿の左奥に小路が続いていて、境内社がありました。行ってみます。

手前にあったのが斎霊殿です。戦没者をお祀りしたものです。

そこから奥へ向かう途中、社殿を横から見ることができます。ちょうど御祈祷が行われていて、中が明るくよく見えました。

その先には厳島神社と水神社。

そのお隣にも祠が三つありました。小さな神狐さんたちもいらしゃいます。

祠の先に鳥居があり、もう一つの入口がありました。馬橋稲荷神社へはここちらからでも入ることができます。写真は境外から。

再び拝殿の前に戻ります。拝殿に向かって右手が授与所です。こちらで御朱印を頂きました。

授与所の先に、右手に延びる参道があります。こちらを進むと、最初に僕たちが入って来た入口に出ます。

そちらの参道にも、もう一つ手水舎がありました。

手水舎には龍です。どちらの手水舎にも龍がいますね。

手水舎の奥には神輿庫があります。

社殿を右斜め前からのアングルで。

御朱印も頂きましたし、一通り境内を散策したので、来た道を戻ることに。随神門の近くには石碑が二つ立っていました。

随神門の脇が駐車場になっています。

駐車場の先にはもう一つ鳥居がありました。

参道を戻ります。心地良い陽射しが参道を照らしています。

こちらは双龍鳥居の裏側です。おもいきり逆光ですが。最後にもう一度双龍鳥居を眺め、馬橋稲荷神社を後にしました。

参拝を終えて

高円寺も阿佐ヶ谷も、個人的に若い頃から馴染みのある街だったにも関わらず、その存在すら知らなかった馬橋稲荷神社。

若い頃は興味もなかったですし、そもそも知らなかったわけですから、訪れない方が当たり前なんですけどね。しかしながら、なぜ今まで行かなかったのだろう、とやはり思ってはしまいます。

また、双龍門を見に訪れた宿鳳山高円寺の方も、なぜ今まで行かなかったんだろうと、同じ思いです。

高円寺というお寺がが地名の由来になっているというのは、以前からなんとなく知っていました。にも関わらず、そのお寺には一度も行ってみようとも思わず…。今回初めて行きました。

ちなみに、宿鳳山高円寺まで高円寺駅から歩く途中に氷川神社があるのですが、こちらは僕たちも以前訪れたことがあります。今回も素通りするわけにはいかず、参拝してから宿鳳山高円寺に向かいました。

宿鳳山高円寺と馬橋稲荷神社の二ヶ所訪れましたので、この日だけで僕たちは、都内に三つしかないと言われる双龍鳥居の、二つを見たことになります。

どちらもかっこ良くて素敵な鳥居でした。

特に馬橋稲荷神社の双龍鳥居はサイズも大きくて、迫力がありました。

鳥居の左側には昇り龍、右側には降り龍がいるのですが、どちらも躍動感があってかっこいいです。

昇り龍に触れながら願いごとをすると叶うと言われていて、時間を掛けてお願いしてみました。

この昇り龍への願いごとの情報などは、都市伝説で有名な関暁夫さんが語ってる記事があり、そこから得ました。僕は関暁夫さんの都市伝説大好きなんですよね。

都内最大と言われる開運鈴のご利益に関する情報も、そこから得ました。

開運鈴の下で手を叩き、鈴の音が反響したら願いが叶うらしいのですが、僕も嫁も何度チャレンジしても反響せず…。他の参拝者の合間を縫って、これでもかというくらいチャレンジしたんですけどね。結局ダメでした。しかし、自分たちでも気付かぬうちに、実は反響していたのでは?と超前向きな解釈をしておくことに。

双龍鳥居や開運鈴はこの神社では外せない見どころかと思いますが、神社の全体的な雰囲気もとても素敵でした。

長く続く参道や、赤を基調とした社殿、奥にある祠。

午後の静かな時間帯で、陽射しも柔らかい日でしたので、とても気持ちいい参拝ができました。

御朱印も無事に頂くことができたのですが、その際に嫁が馬橋稲荷神社オリジナルのかっこ良い手ぬぐいを見つけてしまい…。

物欲との闘いをする嫁。

いったんは諦めたものの、やはり気になってしまったようで、物欲に屈し購入。

こちらがその手ぬぐいです。

確かにかっこ良くて素敵な手ぬぐいなんです。神社のオリジナル手ぬぐいって、どこにでもあるわけではないですし、頂けて良かったのではないかと。

大事に使わせて頂きます。

一通り馬橋稲荷神社を楽しんだ僕たちは、この後地図で近くに見つけた猿田彦神社へと向かいます。

追記:

5年後の令和3年に再び馬橋稲荷神社を訪れました。

耐震工事が行われたとのことで、社殿が高い位置に移築され、以前とは少し景色が変わっていました。

拝殿の姿も、以前より全体が見えるようになっています。

以前購入した手ぬぐいのような、かっこいい龍の御朱印帳が新しく販売されていましたので、購入させて頂きました。

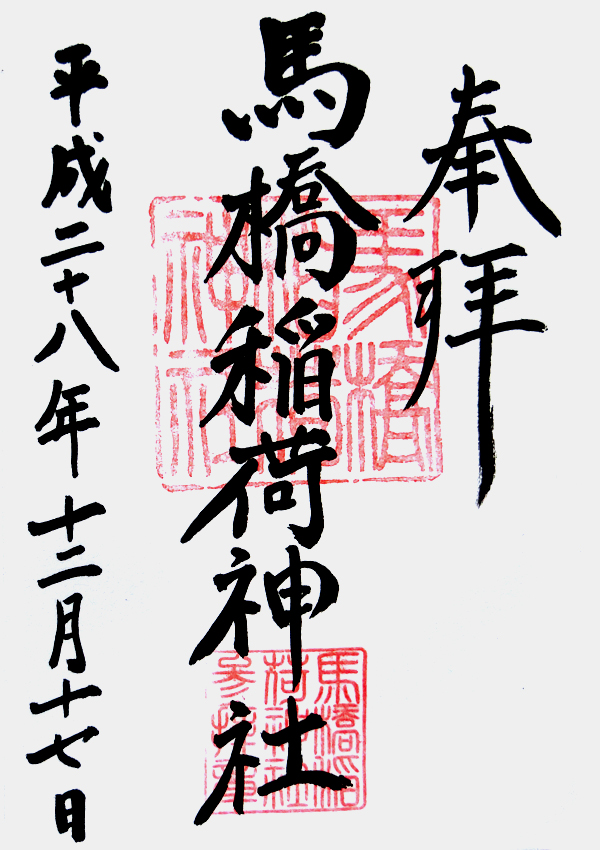

御朱印

こちらが馬橋稲荷神社の御朱印です。

御朱印の受付時間

御朱印と御守りを頂ける時間は、8時半から17時までです。

(※お時間やご対応等変更になる場合もございますので、ご注意ください。)

アクセス

住所は東京都杉並区阿佐谷南2-4-4です。

馬橋稲荷神社の公式サイトはこちらです。

http://www.mabashiinari.org/

電車

①JR中央線 / 総武線 「高円寺駅」から徒歩10~13分。

南口から出て阿佐ヶ谷方面に歩き10分くらいです。

②JR中央線 / 総武線 「阿佐ヶ谷駅」から徒歩10~13分。

南口から出て高円寺方面に歩き10分くらいです。

③丸ノ内線 「新高円寺駅」から徒歩13~17分

JRの阿佐ヶ谷駅方面に歩いて15分前後です。

④丸ノ内線 「南阿佐ヶ谷駅」から徒歩13~17分

JRの高円寺駅方面に歩いて15分前後です。

駐車場

10台ほど停められる駐車場が境内にあります。結婚式を挙げる方などが優先のようですが、そのような日でない限り問題なく停められるかと思います。少し歩いた場所にはコインパーキングもあります。

周辺のパワースポット

杉並区の神社一覧