千代田区の九段下にある築土神社の参拝レポートです。

読み方は「つくどじんじゃ」です。首桶で運ばれた平将門の首が祀られたのが始まりとなっている神社です。勝負事にご利益があるとされる勝守(かちまもり)でも知られています。日本武道館の氏神でもあります。九段下駅が最寄り駅です。

序文に続き、ご由緒、境内案内、見どころ、御朱印、アクセスの順で紹介していきます。

平将門の首が祀られた「築土神社」へ

今回、なぜこの築土神社にお参りに行くことになったかと言いますと、築土神社のすぐ近くには靖国神社があるんです。

僕は靖国神社には以前も何度か訪れたことがあり、昇殿参拝もしたことがあります。このブログを始める少し前にも参拝し、御朱印も頂きました。

そして現在、僕はこのような神社と御朱印のブログを書いております。

そんな中、「過去に御朱印を頂いている神社で、このブログでまだ紹介していない神社」というのがいくつかあるのですが、その理由は「神社の写真がない」からなんです。当時はこのようなブログを書くと思っていませんでしたので、特に神社の写真を撮ることもしていませんでしたので。

もちろん写真無しで紹介することもできるのですが、それでは味気ないと言いますか、伝わりづらい点も多々あるかと思います。

ですので過去に訪れたことがあり御朱印を頂いたことがある神社でも、改めて参拝し、その際に写真を撮り、それをもとに記事を書くという形をとっていました。

何か所かそんなことを繰り返していますと、都内で残っている「御朱印は頂いているけれど紹介していない神社」と言うのが気付けば後一か所のみになっていたんです。

東京以外ですと、旅行先で訪れた神社などけっこうあるんですけどね。

都内ですと、あと一か所。

それが靖国神社だったんです。

ですので、そんな理由もあり、すっきりさせてしまいたい気持ちもあり、久しぶりに靖国神社に行ってみようとなったわけです。

僕は東京の三鷹に住んでいるのですが、靖国神社は九段下にありますので、東西線で一本で行けるんです。

さらにはせっかくなので、靖国神社の近くに他の神社があれば回ってみようと思い、検索。

するとすぐ近くに、こちらの築土神社があることがわかったんです。

僕はその存在すら今まで知らなかったのですが、平将門が祀られていて、その首が安置されていた神社としても有名なところみたいです。

「平将門の首」と聞きますと、少し怖い神社なのでは?と言うイメージを持ってしまったんですけどね。決してそんなわけではなく、武道の神様、勝負の神様として信仰されているみたいです。

九段下駅からすぐ場所にあるのですが、九段下と言えば日本武道館があります。

そしてこの築土神社は、日本武道館の氏神様でもあるとのこと。

そんな予備知識を仕入れ、さっそく嫁と二人で東西線に乗り、九段下に降り立ちました。

最初に築土神社に参拝し、その後靖国神社に向かうコースです。

一月の中旬、寒い日ではありましたが、すっきりと晴れた空の中、築土神社を目指します。

九段下駅から地上に出て、地図を頼りに方角を確かめて歩き出しますと…すぐに築土神社の社殿が視界に入り、無事に到着しました。

ご由緒

ご祭神は、天津彦火邇々杵尊(あまつひこほのににぎのみこと)です。天照大御神の孫で、天孫降臨で地上に降りた神様です。

相殿には平安時代中期の豪族である平将門公(たいらのまさかどこう)、学問の神様である菅原道真公(すがわらのみちざねこう)が祀られています。

創建は平安時代です。戦に敗れ討ち取られた平将門の首が首桶にて運ばれ、現在の千代田区大手町付近に祀られたのが始まりです。その場所が津久戸村という村でしたので、津久戸明神として創建されたと伝えられています。

戦国時代には、太田道灌により社殿が造営され、江戸城の鎮守神として厚く崇敬されました。その後九段坂上の地に移転し、その一帯が田安郷と呼ばれていたことから田安明神と称され、日枝神社、神田明神とともに江戸三社の一つにも数えられました。

江戸時代になり徳川家康の江戸入城の際、江戸城の拡張工事のため、新宿区の筑土八幡神社の隣接地に移転し、名前も築土明神に改称されます。

明治7年に天津彦火邇々杵尊を勧請し、現在の築土神社に改称されています。

その後第二次大戦時の東京大空襲により全焼してしまいますが、現在の世継稲荷がある境内地に移転して再建されます。

平成6年には境内地にオフィスビルが建設され、社殿も新築されました。

平将門が祀られていることから、武勇長久の神社として信仰され、勝負事にご利益があるとされる勝守(かちまもり)も有名です。

日本武道館の氏神でもある神社です。

境内案内

九段下駅から地上に出ると、すぐに築土神社の社殿が石段の上に見えるのですが、どうやら裏口のようでしたので、改めて正面の入口に回ります。こちらが築土神社の正面入口になります。参道が大きなビルの中に続いています。

鳥居の足元に狛犬さんです。こちらは左の狛犬さん。牙が目立っていて、迫力のある顔立ちをしていますね。

こちらが右の狛犬さんです。どちらも少し荒々しい感じがします。

一礼して鳥居をくぐります。鳥居の上には高層ビルが聳えています。

ビルの中の参道を進みます。

参道を抜けますと、社殿の全体像が見えてきます。黒を基調とした社殿ですね。

参道を抜けた場所にも一対の狛犬さんです。こちらは左の狛犬さん。かなり古いもののように見えます。

こちらが右の狛犬さん。後ろには狛犬の説明が書かれていて、どうやら千代田区内では最古の狛犬さんのようです。

その先、左手に手水舎です。

手水舎には龍がいました。一月ですので水が冷たいのですが、こちらでしっかりとお清め。

拝殿へと進みます。屋根が大きく立派な拝殿です。

手前の屋根、中央には鳳凰がいました。

静かな空気の中、参拝させて頂きます。

境内を散策してみます。拝殿に向かい右手に世継稲荷神社と書かれた案内板。行ってみます。

小路が奥へと続いています。素敵な参道ですね。

途中に手水鉢があり、金魚がいました。金魚が全く動いていなかったので少し心配になりましたが、どうやら寒さで動いていなかっただけのようです。ちゃんと生きてました。

小路の突き当たりには、古札納所と力石が二つ。

突き当たりを右に折れた場所に、世継稲荷神社がありました。ビルの谷間ではありますが、ちゃんと陽が当たる場所に祀られています。

世継稲荷神社にも参拝させて頂きます。

右手には、東京大空襲の際に火の中に飛び込み、世継稲荷のご神体を救ったとされる山本岸太郎氏の石碑がありました。そして後ろにはビルの中へと続く扉。

建物の中に入りますと、そこに社務所がありました。こちらで御朱印を頂くことができます。

御守りもたくさんあります。勝守(かちまもり)もありましたが、お正月には特別な勝守があるらしいです。

御朱印を頂き、再び拝殿前に戻ります。

拝殿の左手にも、奥への続く小路があります。その先は裏参道になっていまして、僕たちは最初、そちらから入ってきてしまいました。

小路を進んでみますと、社殿の裏側に少しスペースがあり、鹿のような、犬のような置物が二体ありました。

再び拝殿前に。こちらは拝殿を背にした参道のアングルです。一通り境内を散策し、築土神社を後にしました。

参拝を終えて

平将門の首が祀られていたという築土神社。

有名な神社のようですが、僕は今までその存在すら知らず、初めて訪れました。

「平将門の首」と聞いてしまいますと、勝手になんだか怖いイメージを持ってしまいます。きっと「首塚」の影響だとは思うんですけどね。将門の怨念や呪いの都市伝説も色々あったりしますし。

そんなイメージから、きっとこの築土神社も怖い雰囲気のある神社なのでは?と若干ビビりながら訪れたわけです。

しかしです。

実際に訪れてみますと、そんな僕の不安に反して、境内はオフィスビルと融合しているような造りになっていて、とてもお洒落な感じなんですよ。先月虎ノ門にある金刀比羅宮に行ってきたのですが、そこを思い出すような、近代的なビルと神社が合体したような境内です。

さらに、怨念やら呪いのイメージが僕の中で先行してしまっていた平将門ですが、戦に長けていて、とても優れた武将であったことから、勝負運などに大変ご利益があるとされているんです。怨念があるとして有名な「首塚」も、実は勝負運のパワースポットとして訪れる人も多いとか。

ですのでこの築土神社も、そんな平将門を祀っていることから、勝負運のご利益を得たいと、多くの人が参拝する神社だったんです。お正月に限定で授与される「勝守(かちまもり)」は有名みたいです。

僕たちが訪れた際にも、おそらく会社ぐるみで御祈祷を受けていると思われる方々もいらっしゃいました。

平将門の首は、第二次大戦時の戦災で焼失してしまったとのことですが、この神社の中に首桶と首が祀られてたんだな~と思うと…不思議な気持ちにもなりますし、ロマンを感じてしまったりします。首桶は、見ると目がつぶれると言われていて、宮司さんですら容易に見ることができなかったそうです。

僕はまだ将門の首塚にも行ったことがないのですが、そちらにも興味が湧いてきちゃいました。いつか訪れてみようと思います。

また、僕が以前訪れた、東京大神宮の近くにある桐生稲荷神社と白菊稲荷神社は、こちらの築土神社の境外末社でした。自分のブログ内でその二社の記事を見返しますと、ばっちり「築土神社の境外末社」と自分で書いているのですが…すっかりそんなこを忘れておりまして、このたび改めて気付きました。

築土神社の境外末社は、もう一社、船河原町築土神社という神社が市ヶ谷の方にあるみたいですので、機会がありましたらそちらにも参拝してみたいです。

初めて訪れた築土神社。

参拝できて良かったです。

この後僕たちは、そこから徒歩ですぐの場所にある靖国神社へと向かいました。

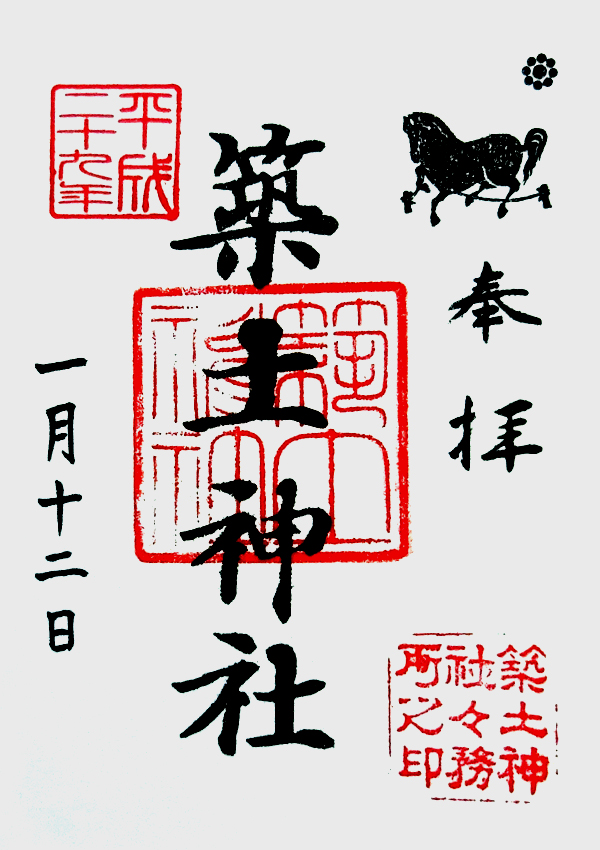

御朱印

こちらが築土神社の御朱印です。

御朱印の受付時間

御朱印と御守りを頂ける時間は、9時から17時までです。

(※お時間やご対応等変更になる場合もございますので、ご注意ください。)

アクセス

住所は東京都千代田区九段北1-14-21です。

築土神社の公式サイトはこちらです。

http://www.tsukudo.jp/

電車

①東西線 / 半蔵門線 / 都営新宿線 「九段下駅」7番出口から徒歩2分。

②都営三田線 / 半蔵門線 / 都営新宿線 「神保町駅」A2番出口から徒歩7~10分。

③JR総武線 / 有楽町線 / 南北線 / 大江戸線 「飯田橋駅」から徒歩10~13分。JRなら東口、地下鉄はA4出口です。

上記のどの駅からでも徒歩圏内ではありますが、一番近いのは九段下駅です。

駐車場

参拝者用の駐車場はありませんが、近くにコインパーキングがいくつかあります。

周辺のパワースポット

千代田区の神社一覧