高千穂町の三田井にある高千穂神社の参拝レポートです。

読み方は「たかちほじんじゃ」です。高千穂郷八十八社の総社で、秩父杉や夫婦杉、鉄造狛犬などでも知られ、高千穂神楽が毎夜奉納されています。高千穂の名所としても、多くの人が訪れる神社です。

序文に続き、ご由緒、境内案内、見どころ、御朱印、アクセスの順で紹介していきます。

高千穂郷の総鎮守「高千穂神社」へ

4月の中旬、羽田空港から飛行機で阿蘇くまもと空港に降り立ち、そこからレンタカーにて高千穂にやって来ました。

高千穂は、僕たち夫婦がもう年々も前から、いつか行きたいとずっと思っていた場所です。神話の里、天孫降臨の地として、神社好きとしては憧れの地なんです。

そんな場所に実際に足を運ぶことができたというのは、それだけで感慨深いものがあります。

初日であるこの日は、高千穂に入ってから8社の神社を回り、次の高千穂神社が9社目。今回の旅行は「高千穂の神社をがっつり回る」というのが一番の目的ですので、全ては神社優先での旅になっています。

高千穂の神社といえば、よく知られているのが、高千穂神社と天岩戸神社ではないかと思います。どちらもパワースポットとしても知名度の高い神社ですし。

僕たち夫婦も、高千穂に興味を持ってからまず最初に知った神社が、その二社なんです。ゆえに、想いもまた特別。

この日は既に8社の神社を回っていますので、時刻も16時半という完全に夕方になってはしまいましたが、最後に高千穂神社に参拝し、初日を締めることにします。

4泊5日という日程で高千穂にやって来まして、宿泊場所はどこも高千穂神社の周辺ですので、高千穂神社には早朝参拝なども予定しています。つまり、無理にこの日に参拝はしなくても、足を運ぶ機会が失われるわけではありません。

しかしながら、高千穂にて神社巡りをさせて頂く以上、総社である高千穂神社には、できれば初日にご挨拶をしておきたい。

そんな想いで、夕方ではありましたが、高千穂神社への参拝をしっかりとさせて頂いてから、宿へと向かうことにしました。

本当は「道の駅 高千穂」にも寄りたかったのですが、17時閉店とのことでしたので、この日は諦め高千穂神社へと直行します。

8か所目に訪れた菊宮神社より国道へと戻り、距離的にはすぐでした。

右手に境内と思われる木々の茂る森と、その前には大きな駐車場。

高千穂神社に到着です。

ご由緒

ご祭神は、高千穂皇神(たかちほすめがみ)と十社大明神(じゅっしゃだいみょうじん)です。

高千穂皇神は、日本神話で日向三代と称される皇祖神と、それぞれの配偶神の総称になります。瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)と木花開耶姫命(このはなさくやひめのみこと)、彦火火出見尊(ひこほほでみのみこと)と豊玉姫命(とよたまひめのみこと)、鵜鵝草葦不合尊(うがやふきあえずのみこと)と玉依姫命(たまよりひめのみこと)です。

十社大明神は、神武天皇の皇兄と、その妻子神の9柱の総称です。皇兄は三毛入野命(みけぬのみこと)、三毛入野命の妻である妃神鵜目姫命(うのめひめのみこと)、両神の御子神である御子太郎命(みこたろうのみこと)、二郎命(じろうのみこと)、三郎命(さぶろうのみこと)、畝見命(うねみのみこと)、照野命(てるののみこと)、大戸命(おおとのみこと)、霊社命(れいしゃのみこと)、浅良部命(あさらべのみこと)です。

創建は、三毛入野命が神籬を建て、祖神である日向三代とその配偶神を祀ったのが始まりとされています。三毛入野命はこの一帯を荒らしていた鬼神の鬼八(きはち)を退治し、当地に宮を構えたともいわれています。

社殿が創建されたのは、第11代天皇である垂仁天皇(紀元前~西暦70年)の時代です。

平安時代の前期には、豊後国より当地に入った武士、大神惟基の長子である政次が高知尾(高千穂)氏を興し、当社を18郷にわたる88社の総社として崇めます。

鎌倉時代には熊野信仰とも習合するようになります。

源頼朝は家臣の畠山重忠を代参させ、多くの宝物を奉納していて、鉄製鋳造狛犬1対は、国の重要文化財に指定されています。また、境内に聳える御神木の秩父杉は、重忠の手植えによるものといわれています。

江戸時代に再建された五間社流造の本殿は、国の重要文化財に指定されています。

かつて日向三代の宮である高千穂宮が置かれた場所ともいわれ、高千穂郷八十八社の総社として、厚く信仰されてきた神社です。

境内案内

こちらが高千穂神社の鳥居です。扁額には「高千穂宮」。鳥居の先は森のようになっています。一礼してくぐります。

参道の灯籠には明かりが灯されていて、綺麗です。

右手には建物が一つ。社務所のようです。

参道を進むと、前方には大きな杉が見えてきます。その手前が手水舎ですね。

手水舎の前にご由緒書きです。

やはり手水舎の先の杉の大きさに目を奪われます。手水舎の手前には、以前使われていたものと思われる、手水石もありました。

手水舎と向かい合うように、右手にも屋根のある建物です。

お清めをします。迫力のある干支の寅は、高千穂高校美術部によるものです。

参道に戻ります。前方には大きな杉が連なっているのが見えます。左右には狛犬さん。

こちらが左の狛犬さんです。特徴のあるお顔で、子供も二匹います。

こちらが右の狛犬さん。同じく怪獣のような、特徴のある容姿の狛犬さんです。子供も二匹。台座には神紋の十六八重菊紋。

石段を上がります。

石段を上がり切りますと、参道は少し斜めに延び、その先に拝殿です。参道の左右には、向かい合うように石祠がありまして、おそらく門守宮かと。

右手に授与所です。後ほど御朱印を頂くことに。

左手はこんな感じ。至るところに大きな杉が聳えています。注連縄の掛けられた二本が夫婦杉です。

そして左手の後方、石段を上がってすぐ左ですね、そちらに畠山重忠が手植えをしたという、巨大な秩父杉です。

すみません、秩父杉なのですが、でかいし近いしで、上手に写真に収めることができず…。

境内のあちこちが気にはなりますが、まずは拝殿へ。

拝殿には彫刻が施されています。注連縄は七五三縄です。

木鼻は象、水引虹梁は波のようです。扁額も少し変わっています。参拝させて頂きます。

境内を散策します。まずは拝殿左手、大きな二本の夫婦杉へ。

夫婦杉の周りを、夫婦や恋人が手を繋いで3周すると、縁結びや家内安全のご利益があるとのことで、夫婦で3周してみます。

夫婦杉の後ろに、源頼朝が奉納した鉄製鋳造狛犬が、少しだけ見えます。

左斜め前から見た夫婦杉と拝殿は、こんな感じです。夫婦杉の手前には、丸い石も二つ並んでいました。

こちらは拝殿の左側。少し変わった造りの拝殿です。

拝殿の左手に、秋篠宮同妃両殿下の手植えの杉です。

もう少し奥まで行きますと、江戸時代に再建された五間社流造の本殿が見えます。国の重要文化財にも指定されている本殿です。ここまでしか近づけません。

境内の左手に行ってみます。そちらにも夫婦杉や秩父杉と同じく、杉の巨樹です。その奥に境内社がありますので、行ってみます。

境内社は荒立神社と四皇子社です。荒立神社のご祭神は猿田彦大神と天鈿女命、四皇子社は神武天皇とそのご兄弟四柱です。参拝させて頂きます。

この境内社の前の杉も、相当でかいです。

さらに奥は遊歩道の入口になっています。

今度は反対側、境内の右手へ。拝殿の手前には、変わった形をした、国旗などの掲揚台です。

掲揚台の後ろに、右側の鉄製鋳造狛犬です。こちらもほんの少しだけ見えます。

こちらは拝殿を右斜め前から。

社殿の右奥には立て札が見えましたので、行ってみます。こちら側は本殿の近くまで行けるようです。

近づくと、本殿には彫刻が施されているのが見えます。

脇障子には、ご祭神である三毛入野命が、鬼神の鬼八を退治している彫刻です。

本殿の脇には「鎮石」です。高千穂神社が創建された際に用いられた鎮石とのことで、この石に祈ると人の悩みや世の乱れが鎮められると言われているそうです。

本殿から戻り、右手へ。奥には遊歩道に続く道がありました。先ほどの左手の遊歩道の入口と繋がっているようです。

こちらは拝殿側から見た授与所。こちらで御朱印を頂いたり、御朱印帳を買い求めたりしました。

授与所の脇には、常陸宮正仁親王による手植えの杉です。

その奥には小さな石祠と杉やケヤキ。

境内の右奥が神楽殿です。

こちらの神楽殿では、夜神楽が毎晩開催されています。

夕方の高千穂神社を後にします。

参拝を終えて

いつか訪れたいと思っていた高千穂神社に、ついに参拝することができました。

高千穂を代表するような神社ですので、多くの人で賑わっている様子を想像して訪れたのですが、時間帯が夕方だったためか、ほとんど人の姿はなく。

とはいえちらほら他の参拝者の方はお見掛けします。僕たちが高千穂にてここまで訪れた神社では、他の方とはほぼ出会わない状態でしたので、久しぶりに人の気配がする神社に足を踏み入れた感じがしました。

鳥居をくぐり参道に入りますと、灯籠に明かりが灯っていて、それがまた綺麗で。

そして他の神社と同様に、境内には大木が至るところに聳えています。秩父杉や夫婦杉だけではなく、当たり前のように巨木が聳えていまして、そんな景色の中に自分がいるということが、なんだか不思議にも思えてきます。

夫婦杉は夫婦やカップルで手を繋いで3周回るとご利益があるとのことで、僕たち中年夫婦も、恥ずかしげもなくそうさせて頂きました。

源頼朝より奉納されたという製鋳造狛犬は、外からですと頭の部分がほんの少ししか見えないのがちと残念ではありますが、それでも一部でもこの目で見れたのは嬉しいです。

参道の狛犬さんは、子供も含め怪獣のような個性的な容姿でして、そちらは間近で思う存分眺めさせて頂きました。

脇障子の鬼八を退治する三毛入野命の彫刻も、なかなかインパクトがありました。高千穂の神社は脇障子の彫刻も、他で見ないタイプのものが多いです。

神楽殿で毎夜開催されている夜神楽は予約制でして、僕たち夫婦は翌日の夜に予約を入れていましたので、そちらについては別途記事にさせて頂きます。

また、境内の奥へと続いている遊歩道は、右から入っても左から入っても、境内に戻って来られます。そちらは旅行最終日の早朝に散策させて頂きまして、大きな杉が聳える中、気持ちのいい時間を過ごすことができました。途中、高千穂峡の方へと続く分かれ道がありますが、そちらにさえ進まなければ、7~8分で戻って来られます。

授与所では、神職さまと少しお話もさせて頂きました。皆さんとっても気さくにお話ししてくださいまして、それだけでも嬉しくなってしまいます。

高千穂神社の御朱印と、近隣にある槵觸神社の二つの御朱印を頂き、高千穂神社の御朱印帳も買い求めました。

この御朱印帳、めっちゃかっこいいです。裏も表もかっこいい。御朱印帳袋も同じくかっこよくて、つい一緒に購入してしまいました。

僕たちはこの日の高千穂神社への初参拝から、翌日の夕方に二度目、そして夜に神楽を観に来た際に三度目、さらには最終日の早朝に四度目と、計四度も参拝させて頂くことに。あの高千穂神社に4度も参拝できるというのは、幸せなことです。

高千穂神社の前には、天鈿女命さんもいます。道路を挟んで鳥居の向かい側ですね。

さらにその脇には観音堂もありまして、こちらにも参拝させて頂きました。

道路をドラッグストア側に渡ると、川端康成の碑があったりもします。

初日の夕方、高千穂神社への参拝を終え、この日の神社巡りは終了です。

翌日は早朝から出掛ける予定でしたので、初日のホテルは食事無しのプランで予約しておりまして(朝だけ無しプランがなかったので)、コンビニでお酒やご飯を買って、ホテルに向かうことに。

この日宿泊したのは、高千穂神社からすぐの「ホテル高千穂」というところでして、大浴場もありましたので、到着してすぐお風呂に入り、あとは買ってきたあれこれで酒盛りです。

高千穂神社の前に「大舞神(オーマイゴッド)」という唐揚げ屋さんがありまして、そちらで唐揚げとポテトを買わせて頂いたのですが、とっても美味かったです。ビールによく合い最高でした。写真撮り忘れてしまったので、高千穂観光協会の公式サイトより引用を。

(画像引用:https://takachiho-kanko.info/)

(画像引用:https://takachiho-kanko.info/)

初日は全部で9か所の神社を回ったことになりますが、どの神社も本当に素敵でして、まだ一日目にして、すっかり高千穂の魅力にとりつかれてしまいました。

翌日は天岩戸神社からの神社巡りを予定しています。

高千穂の神社巡りはまだ始まったばかりです。

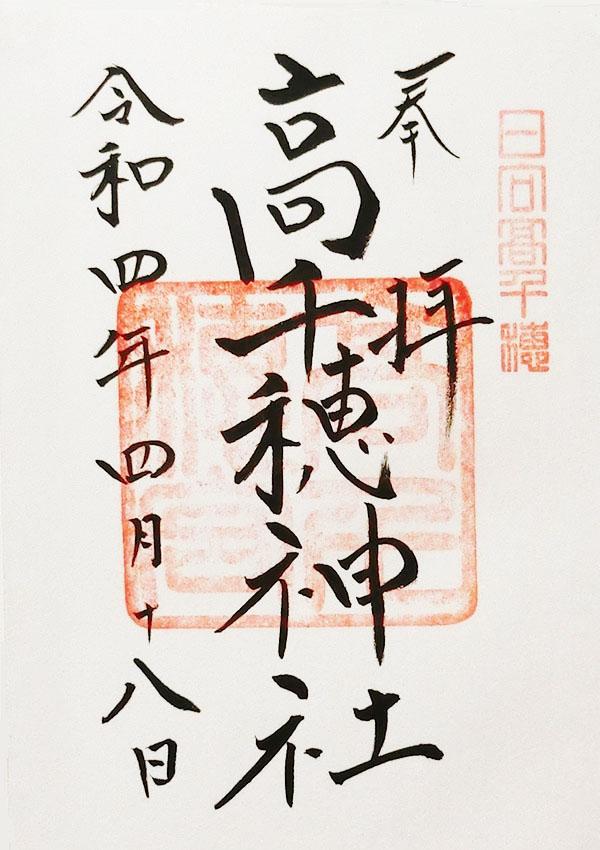

御朱印

こちらが高千穂神社の御朱印です。

高千穂神社では、この他に槵觸神社の御朱印も頂くことができます。

御朱印の受付時間

御朱印と御守りを頂ける時間は、9時から17時までです。

(※お時間やご対応等変更になる場合もございますので、ご注意ください。)

アクセス

住所は宮崎県西臼杵郡高千穂町三田井1037です。

高千穂神社の公式サイトはありません。

駐車場

80台駐車できる大きな駐車場が、境内に隣接しています。

トイレ

駐車場と神楽殿の脇の2か所あります。

周辺のパワースポット

高千穂の神社巡り

高千穂の神社マップや神社巡りについては、こちらの記事でまとめてあります。

高千穂町の神社一覧

著者が参拝した高千穂町の神社の一覧です。