稲城市の大丸にある大麻止乃豆乃天神社の参拝レポートです。

読み方は「おおまとのつのてんじんしゃ」、「おおまとのつのあまつかみのやしろ」です。菅原道真公をご祭神とする天神信仰の神社ではなく、太占を司る櫛真智命(くしまちのみこと)をお祀りする神社です。南多摩駅が最寄り駅になります。

序文に続き、ご由緒、境内案内、見どころ、御朱印、アクセスの順で紹介していきます。

稲城の「大麻止乃豆乃天神社」へ

こちらの大麻止乃豆乃天神社、とても難しい読み方で、僕はなかなか覚えられませんでした。字の羅列も難しいですし、普通にはとても読めない読み方です。まず「大麻止乃豆乃」だけでも難しいのに、さらには「天神社」も普通の「てんじんじゃ」ではなく「あまつかみのやしろ」と読むだなんて。

何度か復唱してやっと言えるようになりました。

日本神話の神様たちの名前はけっこう皆さん難しいですけど、神社名というのはそこまで難しくないんですけどね。こちらの神社は覚えるのに一苦労でした。

この日は僕の嫁の実家である、稲城市の神社巡りをお昼くらいからしていました。嫁の実家に用事がありましたので、その足でいくつか近所の神社を回った形です。

まずは、JR南武線の稲城長沼駅からスタートし、津島神社天王社という小さな神社に参拝し、そこからすぐ近くにある但馬稲荷社という、こちらもまた小さな神社に参拝しました。

そして次に向かいましたのが、こちらの記事で紹介する大麻止乃豆乃天神社です。

天気があいにくの雨でしたので、傘を差しての神社巡りです。

僕の嫁は、稲城生まれ、稲城育ちなのですが、この大麻止乃豆乃天神社には一度も訪れたことがないとのこと。嫁の弟さんによると、けっこう山の中にある神社のようです。

地図を頭に入れ、順調に大麻止乃豆乃天神社に近づいていたのですが…途中で嫁がおなかの痛みを訴えるというアクシデントが発生。川崎街道を歩いていまして、ちょうど目の前には星野珈琲店がありましたので、飛び込みました。

星野珈琲店は、お店こそ知ってはいたものの、僕は入るのは初めてです。ゆえに、初の星野珈琲にテンションも上がり、ついついおもいっきりのんびりしてしまいました。

嫁も無事に腹痛を回復しましたので、改めて出発。

川崎街道から山の方へと向かう小路に入り、ゆるい上り坂を少し進んだ辺りに、大麻止乃豆乃天神社の入口が見えました。

到着です。

ご由緒

ご祭神は、櫛真智命(くしまちのみこと)です。吉凶を占う太占を司る神様です。

創建の年代や経緯などは不明です。平安時代前期の延長5年に作成された延喜式神名帳に、多摩八座のうちの一社として大麻止乃豆乃天神社の記載があるため、それ以前と考えられています。(記載の大麻止乃豆乃天神社は、青梅にある武蔵御嶽神社との説もあります。)

元々は、現在の地より少し離れた「明神バケ」と言う、神域と考えられている場所にありましたが、村民一同で現在の地へ担いで遷座したと言う伝承もあります。遷座の時期や理由は不明です。

江戸時代には丸宮明神や丸宮社と称されていたそうです。

社名の由来も確かではありませんが、「おおまとのつ」とは「大きく丸い平地にある船着き場」という意味ではないかという説もあり、実際この近くには、多摩川から切り離されてできた潟湖もあったようです。

また、神社のある場所は稲城市の「大丸」と言う地名ですが、こちらも「大きく丸い平地」ではないかと言う説があります。

明治時代に現在の大麻止乃豆乃天神社に改称されました。

境内案内

少し上り坂になっている道路を進んで行くと、大麻止乃豆乃天神社の入口が現れます。

石段は完全に山の中に向かって延びています。ここから社殿らしき建物は全く見えませんので、社殿はけっこう上の方にあるようです。

石段の手前には、大麻止乃豆乃天神社のご由緒書き。

いざ、山へと続く石段を登ります。けっこう急です。

石段を少し上がったところに石鳥居です。奥にはさらに山へと続く石段が。

石鳥居をくぐりますと、その先に狛犬さん。こちらは左の狛犬さんです。

こちらは右の狛犬さん。

右の狛犬さんの先に手水舎です。水がありませんでしたので、雨でお清めを。

さらに山の中へと延びる石段を進みます。

なかなか急です。雨が降っていたのですが、木が多いためほとんど雨を感じません。

石段を登り切り、ついに着いたか?と思いきや、まだでした。少し開けた場所に出て、さらに少し登る石段があり、その先にようやく社殿が見えます。

最後の石段の手前にも狛犬さん。手水舎の手前にあった狛犬さんに比べ、かなり古いもののようです。こちらが左の狛犬さんです。

こちらが右の狛犬さん。

あと一息。

ようやく石段を登り切ると、目の前にはとても古く厳かな社殿が姿を現します。石段を登り切った達成感に浸りながら、まずは参拝。雨の音が心地良いです。

参拝を終え、いつもの如く境内を散策してみます。社殿の左側が開けた場所になっています。

そちらに進むと境内社がありました。左から、白山神社、神明神社、稲荷神社です。

その右隣にも小さな鳥居と祠がありました。小さな可愛い神狐さんが一対いらっしゃいました。

さらにその右にももう一つ境内社です。工事中で近づけず、どんな神様が祀られているのかわかりませんでした。(追記:こちらは津島神社とのことです。コメント欄にて教えて頂きました。)

この開けた場所から石段の方を見ると、こんな景色です。

同じ場所から左側に視線を移すとこんな感じです。

山を少し登ったところにも、もう一つ祠がありました。

こちらは社殿に向かって右側です。秋葉神社がありました。

そのお隣にももう一つ祠が。

斜め前からの社殿も一枚。

一通り境内を散策しましたので、来た道を戻ります。上から見る景色はなかなか素敵です。完全に山の中ですが。

周りは木に覆われていて、神域に入ってしまってる気がします。日常とは切り離された空間にいる感じですね。

転ばぬように一歩一歩気を付けながらの下山です。足を踏み外したら、きっといっきに転がりますね。

ようやく下界が見えてきます。

無事に石段を降り、下山しました。入口には社務所らしき建物があったのですが、シャッターが閉まっていました。御朱印を頂けるのか聞きたかったので、周りをウロウロしてみましたが、インターホンも見当たらず。御朱印は諦め、大麻止乃豆乃天神社を後にしました。

参拝を終えて

初めて訪れた大麻止乃豆乃天神社は、とても神秘的な雰囲気がありました。

雨の中での参拝だったのですが、それがより神的な空気を深めていた気がします。

山の中へと続く石段の参道も、急な階段ではありましたが、素敵でした。異世界へと続く石段のようにも見えちゃいましたけれど。その石段の景色が一番印象に残っている気がします。

そして石段を登り切った先にある社殿。木々に囲まれた空間は、現実とは隔離されていて、神域に足を踏み入れてしまったかのような感じです。僕と嫁以外は誰もいなかったので、余計にそう感じてしまったのかもしれません。

創建の時代やご由緒が不明とのことなのですが、きっと遠い昔から、たくさんの人がこの石段を登ってお参りに来ていたんだろうな~と思うと、なんだか不思議な気持ちになります。

神社の裏というか奥は、さらに完全な山になっていまして、東京にいるとは思えない感じになります。どこか地方の神社にいるような感覚ですね。

本当はもっとゆっくり山の上にいたかったのですが…

僕はこの日、Tシャツとハーフパンツ姿だったんですよ。で、雨ということもあり、大量の蚊に襲われると言う事態に。気が付くと足にびっしりと蚊が群がっていると言う、なんとも恐ろしい光景を見てしまうことに。以前にも荻窪八幡神社を訪れた際に同じことがあったのですが、その再現です。

聞こえるのは雨の音だけでして、心が洗われるかのような、清らかな気持ちになっていたんですけどね。足に群がる蚊を見てしまい、一瞬で現実に戻されました。

そんなこともあり、あまりゆっくりと散策もできないまま下山することに。

事前に防虫スプレーを足や手に噴射して行ったのですが、全く効果がなかったです…。特に雨の日の神社は、なるべく長袖長ズボンで行った方がいいですね。

蚊には大量に刺されてしまいましたが、とても素敵な参拝ができました。

社務所が閉まっていたので御朱印対応はないのかと思いきや、後で調べましたところ、中野にある神明氷川神社が本務社になっていて、そちらで頂けることを知りました。

御朱印を頂きたい方は、中野まで。

大麻止乃豆乃天神社は、「神域」や「聖域」という言葉が自然と出てきてしまうような、そんな神秘的な空気が流れている場所でした。

とても良かったです。

この後僕と嫁は、同じ稲城にある青渭神社へと向かいます。

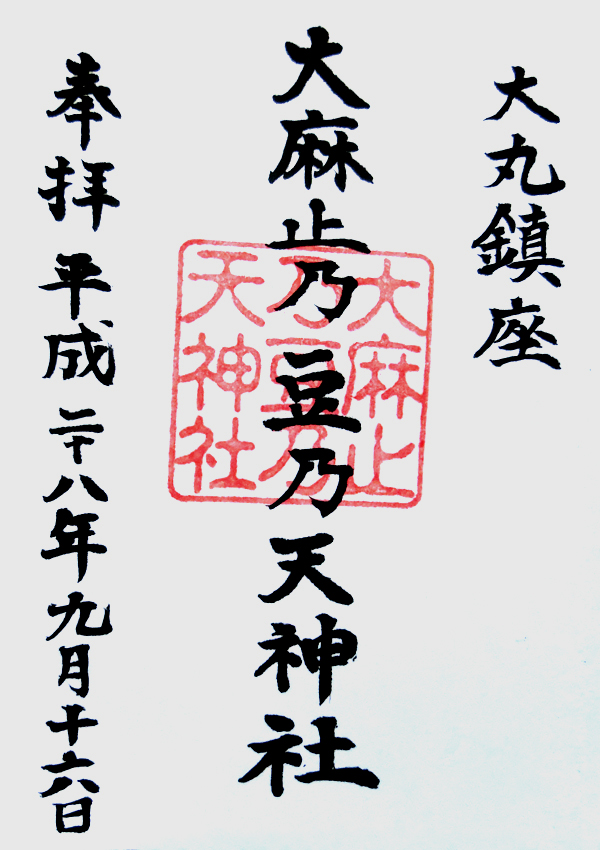

御朱印

こちらが大麻止乃豆乃天神社の御朱印です。

御朱印の受付時間

大麻止乃豆乃天神社の御朱印は、中野区の神明氷川神社にて頂くことができます。受付時間は、9時半から17時までです。

(※お時間やご対応等変更になる場合もございますので、ご注意ください。)

アクセス

住所は東京都稲城市大丸847です。

大麻止乃豆乃天神社の公式サイトはありません。

電車

①JR南武線 「南多摩駅」から徒歩10分。

川崎街道に出て稲城長沼駅方面に進み、星野珈琲店の先を右折。そのまま道なりに進んだ右手です。

②JR南武線 「稲城長沼駅」から徒歩20~25分。

川崎街道に出て南多摩駅方面に進み、星野珈琲店の手前を左折。そのまま道なりに進んだ右手です。

駐車場

広くはありませんが、神社の入口に車が駐車できるくらいのスペースがあります。

周辺のパワースポット

稲城市の神社一覧