伊勢市の朝熊町にある朝熊岳金剛證寺の参拝レポートです。

読み方は「あさまだけこんごうしょうじ」です。伊勢神宮の鬼門を守る寺院で、神宮の奥の院ともいわれています。「伊勢へ参らば朝熊を駆けよ、朝熊駆けねば片参り」と唄われ、お伊勢参りの際にはこちらにも参詣するのが習わしとされています。

序文に続き、ご由緒、境内案内、見どころ、御朱印、アクセスの順で紹介していきます。

伊勢神宮の鬼門を守る「金剛證寺」へ

5月の中旬、念願のお伊勢参りを嫁と二人で決行しました。

4泊5日というがっつりスケジュールで、内宮と外宮はもちろん、別宮や周辺の神社なども回り、伊勢の神社巡りを満喫です。

そして最終日、最後の締めとして訪れましたのが、こちらの記事で紹介する朝熊岳金剛證寺です。

神宮への参拝について事前にあれこれ下調べをしていたところ、冒頭でも触れましたが、「お伊勢参らば朝熊をかけよ、朝熊かけねば片参り」という一節とともに、金剛證寺は神宮参詣の際に欠かすことができない寺院、として紹介されているんです。

僕もその一節は、なんとな~くではありますが、これまでにも聞いたことがありました。しかしそれが指しているのが金剛證寺という知識はなく、このたび初めてしっかりと認識することに。

金剛證寺は伊勢神宮の鬼門を守るお寺とのことでして、神宮参拝の最後に立ち寄るのが古くからの習わしであると。

それを知ってしまったからには、僕たち夫婦もそれに倣い、最後の締めで参拝させて頂くことにしました。

しかしです。

どうやらこの金剛證寺、山の上にありまして、アクセスがだいぶ不便なようなんです。

伊勢の中心地からそこまで遠いわけではないのですが、不便なのはそのアクセス手段です。遠くはないといっても、山奥でして容易に徒歩で行ける場所ではありませんので。

マイカーがあれば特に問題ありません。普通に行けます。問題は車無しで電車などで伊勢までやって来ている場合でして、僕たちの場合も後者です。

まず、バスが出てはいるのですが、土日祝日と盆と正月のみ。平日の運行はありません。

次にタクシーですが、金剛證寺へは「伊勢志摩スカイライン」という有料道路を通らないといけないため、参拝中もタクシーに待機してもらう必要があるんです。有料道路の先ですので、帰りだけ呼んでも来てくれないっぽくて。なのでタクシーを使うなら、待機してもらう形での往復利用です。つまり料金もそれなりに嵩むことに。

上記を踏まえますと、土日祝日ならバスで行けばいいんですけど、平日の場合は高い料金を払ってタクシーを使うか、もしくはレンタカーの二択になります。交通手段の選択肢がものすごく限られるわけです。

僕たち夫婦の旅はいつも平日でして、土日はあまり動きたくない派。だって当たり前ですけど、平日の方が空いてますもの。

とはいえ金剛證寺に行くためだけにレンタカーを借りるのも面倒臭いですし、どうせ行くならじっくりゆっくり散策したいので、タクシーを待たせるというのはなかなかキツい。

そしてあれこれ悩んだ末に「旅行の最終日を土曜日にする」という結論を出しました。

さらには混雑を回避するため、往路は早朝にタクシーを使い、復路はバスでという、荒技です。

6時過ぎに伊勢市駅近くのホテルをチェックアウトし、電車で五十鈴川駅まで行き、そこからタクシーに乗車。駅前にタクシーがいるのかどうかが心配だったのですが、ばっちりのタイミングで1台到着してくださいまして、無事に乗ることができました。

ちなみにタクシーの場合、通常の料金の他に「伊勢志摩スカイライン」の料金が千円ほど掛かります。

出発して間もなく、タクシーはどんどん山の中へ。途中、運転手さんのご厚意で見晴らしのいい素敵な場所にも停めてくれました。メーターまで止めてくださり、とっても親切な運転手さんでした。

この展望台、植木文字で「イセシマスカイライン」と書かれてます。

前日は大雨だったのですが、この日は晴れ。少し朝もやは掛かっていますが、気持ちのいい天気です。伊勢での最終日が晴天で何より。

五十鈴川駅からは15分くらいで、金剛證寺の入口に到着しました。タクシー料金は3,800円とスカイライン代1,000円で、合計5,000円ほどでした。

いざお伊勢参り最後の締め、朝熊岳金剛證寺へ。

ご由緒

臨済宗南禅寺派の寺院です。

ご本尊は、福威智満虚空蔵大菩薩(ふくいちまんこくうぞうだいぼさつ)です。日本三大虚空蔵菩薩の第一位で、福徳・威徳・智徳の三徳を有する秘仏です。

また、内宮(皇大神宮)のご祭神である天照大御神(あまてらすおおみかみ)を現す神鏡も祀られています。

創建の年代は定かではありませんが、飛鳥時代以前の第29代欽明天皇が、僧の暁台上人に命じ明星堂を建てたのが始まりといわれています。

平安時代には、空海(弘法大師)により堂宇が建立され、真言密教の一大道場として隆盛します。

その後一時衰退しますが、鎌倉時代に再興され、真言宗から臨済宗に改宗し禅宗寺院となります。

やがて伊勢信仰と結びつき、神宮の北東に位置することから「伊勢神宮の鬼門を守る寺」となります。「伊勢へ参らば朝熊を駆けよ、朝熊駆けねば片参り」と唄われ、伊勢・志摩最大の寺院となります。

江戸時代には徳川幕府にも重視され、慶長14年には池田輝政により火災で失われた本堂が再建されています。本堂は現存し、国の重要文化財に指定されています。

昭和の大戦を経て衰退しますが、昭和39年に伊勢志摩スカイラインが開通すると、じょじょに参詣者も増え復興します。

奥之院に続く参道には、巨大な卒塔婆が立ち並び、その神秘的な光景でも知られています。

秘仏である御本尊は、神宮の式年遷宮の翌年に、20年に一度だけの御開帳となっています。

伊勢神宮の奥の院ともいわれている寺院です。

境内案内

こちらが金剛證寺の入口です。赤い総門です。扁額には朝熊岳。

総門をくぐりますと左手に駐車場があり、その奥が参道になっているようです。この左手にはトイレもありました。

参拝順路の案内に従い、駐車場の奥へ。

左が宝物館です。

そして右が石段。その上の門は仁王門。

石段に向かって右には金佛(阿弥陀佛)です。

反対側、石段に向かって左には旧参道があります。ちょこっと行ってみます。

その先には子宝を授けるという「おちんこ地蔵尊」。写真の左です。

おちんこ地蔵尊に向かって反対側は、少し坂になっていて、その上には赤い鳥居です。

鳥居の先は地主神の朝熊稲荷大明神です。神狐さんもお出迎え。ご挨拶させて頂きます。

再び石段前へと戻り、仁王門へ。

左右の仁王像とご対面。

仁王門をくぐりますと、前方はこんな景色です。素敵です。左の楼鐘堂も大きい。

仁王門の後ろ側は、右が虚空蔵菩薩を神格化したといわれる明星天子、左が天照大御神の化現といわれる雨宝童子です。明星天子は龍に載っていました。

参道を進みます。右手の池は連間(つれのま)の池。金剛證寺を再興した弘法大師が造った池ともいわれているそうです。

左手には弘法茶屋という茶屋と、お土産屋さん。早過ぎて閉まっていますが。この奥にトイレもあります。

連間の池に架かる赤い橋は、連珠(れんじゅ)橋です。橋の中央が此岸と彼岸の境界になっているとか。橋の先にあるのは、雨宝童子像を祀る雨宝堂です。

参道の正面には、徳川五代将軍綱吉公の母、桂昌院が寄進された矢負地蔵尊と、庚申堂です。

お堂の前には厄除け六地蔵尊(重軽地蔵尊)です。持ち上げて祈念した後にもう一度持ち上げ、軽く感じたならば、願いが叶うといわれています。

脇にありますのが、蓮華庚申(れんげこうしん)です。三猿が彫られています。

参道はそこから右斜めへ。

右に小さな三重塔と五重塔です。

その奥には仏足石。

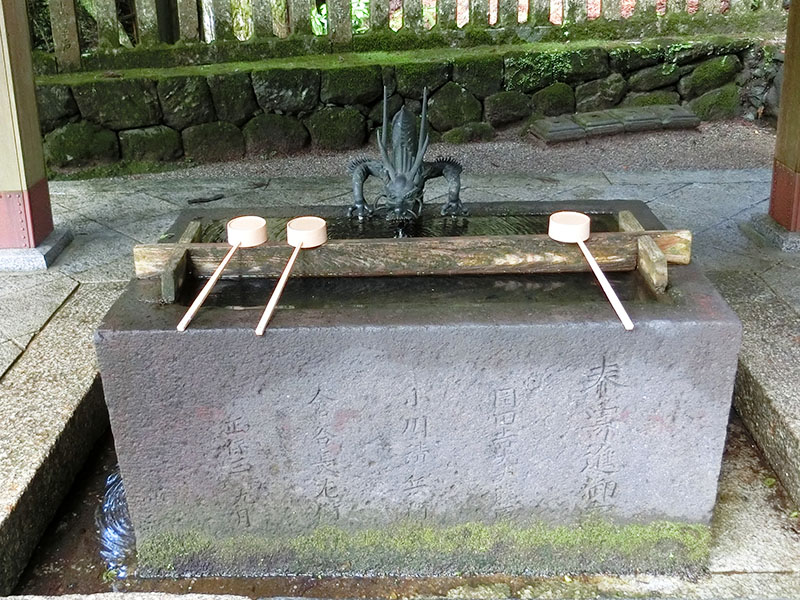

反対側、左に手水舎です。その後方には大きな木が何本も。

手水鉢には龍です。

石段の上が本堂の摩尼殿です。左右の杉もでかい。

しばし大木を見上げます。

石段を上がりますと、目の前に常香炉と本堂です。まだ時間が早いため閉まっていましたので、後ほど参拝させて頂くことに。

左に福丑。

福丑の頭には大黒様が載ってます。この福丑に触れると、身体健康のご利益があるとのことで、触らせて頂きました。

反対側、右には智慧寅。その後ろには坂が延びています。

本堂の左には求聞持堂。

本堂の右にも建物が二つ。

坂へと進みます。左には石祠が三つ並んでいます。

石祠の見えるのが明星天子をお祀りする明星堂。緑と赤が綺麗です。

右にも小路がありましたので、行ってみます。

小路の先には開山堂。

開山堂からは、仁王門へと戻る小路もあります。

再び先ほどの明星堂の前まで戻ります。この先が奥之院のようです。

左に八大龍王への参道入口です。

奥には観音様も。

その先には池があり、芭蕉の句碑です。その先には慰霊碑もありました。

前方に門があり、その右には天衣菩薩。手前の木は沙羅(しゃら)の木です。

そしてこちらが奥之院へと続く極楽門。

極楽門の左手奥には、大きな卒塔婆が並ぶ一角がありました。

極楽門をくぐります。左右にはお墓です。

その先、右手にも卒塔婆が並ぶエリアがありました。

そして参道の左右にも大きな卒塔婆。卒塔婆の道です。

卒塔婆の道は続きます。

進んで行きますと、左に織田家や豊臣家に仕えた戦国時代最強の水軍大将、九鬼嘉隆(くきよしたか)のお墓。

右には卒塔婆、左には墓石が並びます。

さらに歩きますと、前方に門が見えてきます。右には地蔵尊も。

奥之院に到着です。

門をくぐるとこんな景色。

右には手水舎があり、その奥にはたくさんのお地蔵さん。

さらに奥にも供養塔や石像が並んでいます。その先の建物は茶屋ですね。晴れた日には茶屋から富士山も見えるそうです。

常香炉の先に、延命子安地蔵を祀る奥の院(願王殿)です。参拝させて頂きます。

卒塔婆の道を戻り、再び本堂へ。

本堂が開くまで散策をして時間を潰し、開きましたので参拝。御朱印も頂きました。その後再び奥之院にも参拝し、そちらの御朱印も頂き、金剛證寺を後にしました。

参拝を終えて

お伊勢参りの締めとして、朝熊岳金剛證寺への参拝を無事終えることができました。

金剛證寺は見どころがあり過ぎて、写真もかなり多くなってしまいました。これでもかなり削ったんですけどね。

土曜日でしたので、混雑を予想して早朝にタクシーで向かったのですが、見事に誰もいませんでした。僕と嫁だけです。9時前くらいから、少しずつ参拝者の姿も見掛けはしましたが、それでもかなり少なかったです。

結果的にそんなに早朝に出掛けなくてもよかったのでは?と思わなくもありませんが、早朝ならではの素敵なものも見れました。

まず、タクシーで総門の前に降りた直後、道路の反対側に3頭の鹿がいるのを発見。鳴き声で嫁が見つけ、すぐに逃げてしまいましたが、バッチリ見ることができました。タクシーの車中でも運転手さんが、たまに鹿が出てくると話していて、まさにその後遭遇することに。嬉しい出会いです。

また、天気は晴れだったのですが、朝靄が掛かっていまして、ときおり霧の中にいるような景色になるんです。特に奥之院へと続く卒塔婆の道を歩いているときが、一番靄が濃かったため、より神秘的な景色になっていました。

誰もいない朝靄の掛かる卒塔婆の道。この印象がやっぱり一番強く残っています。向こうの世界に行ってしまいそうな、そんな怖さすらありましたもの。

仁王門を抜け、目の前に現れる楼鐘堂や連間の池も素敵でした。

一度持ち上げて祈念した後にもう一度持ち上げ、軽く感じれば願いが叶うという厄除け六地蔵尊(重軽地蔵尊)は、僕も嫁もやってみたのですが、いまいち軽く感じずで…。僕はなんとな~く感じたかもですけど、嫁は全く感じなかったようです。願いの叶えられなかった夫婦です。

金剛證寺は巨木のイメージは全然なかったのですが、重軽地蔵尊の先、本堂へと続く石段や、その左手には大きな杉が何本も聳えていまして、その景色にも魅了されました。

本堂の前には大黒様が載っているという珍しい福丑と、向かい合う形で智慧寅。これもまた貴重なものが見れました。

参拝時間が早過ぎたため、本堂も奥之院もまだ開いておらず(朝は9時からです)、ウロウロと散策をさせて頂き、結果的に御朱印を頂くため奥之院にも2回行くことに。

一回目は朝靄の掛かった中、二回目は晴れの中という、一日のうちで卒塔婆の道の違った景色を楽しめるという、なんとも贅沢な参拝もさせて頂きました。

朝熊岳金剛證寺、参拝できてよかったです。

金剛證寺への参拝を終えた僕たちは、参宮バスで五十鈴川駅へ。金剛證寺から乗ったのは僕たち夫婦だけでした。

五十鈴川駅から伊勢市駅まで戻り、外宮の参道で昼食をとったり、お土産を買ったりして、残りの伊勢での時間を過ごします。

僕たちにとって初めてのお伊勢参りは、素敵な神社ばかりでして、素晴らしい旅になりました。

伊勢旅もこれで終わりかと思うと寂しいですが、見逃してしまったところもありますし、またいつか必ずや来ようと思います。

4泊5日の伊勢の神社巡り、これにて終了です。

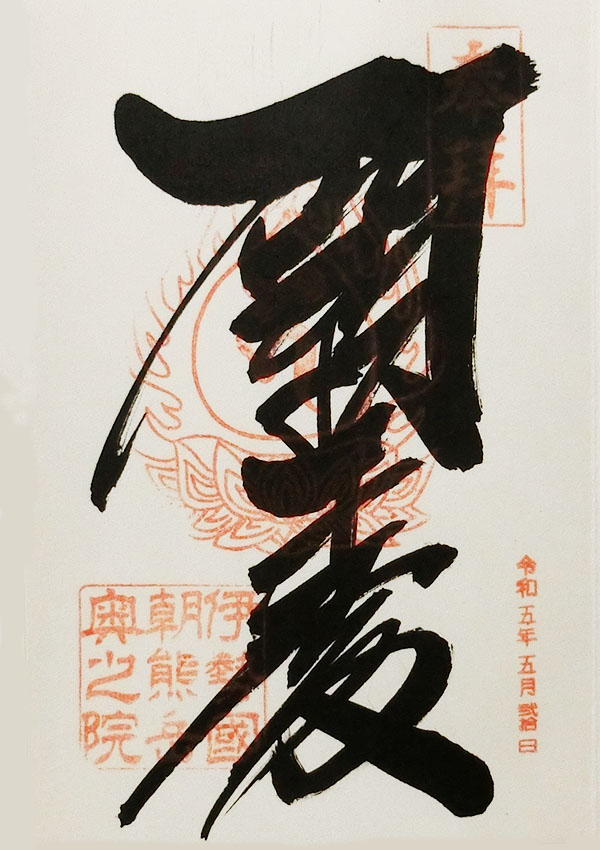

御朱印

金剛證寺では二つの御朱印を頂くことができます。

こちらが朝熊岳金剛證寺の御朱印です。本堂の摩尼殿のものになります。

こちらが奥之院の御朱印です。願王殿のものになります。

御朱印の受付時間

御朱印と御守りを頂ける時間は、本堂の拝観時間内になります。9時から15時45分までです。それぞれ本堂内の授与所と、奥之院脇の授与所にて頂けます。

(※お時間やご対応等変更になる場合もございますので、ご注意ください。)

アクセス

住所は三重県伊勢市朝熊町岳548です。

金剛證寺の公式サイトはありません。

参拝自体は24時間可能ですが、本堂拝観時間は午前9時から15時45分までとなっています。

電車&バス

近鉄「五十鈴川駅」からバスで約25分。

五十鈴川駅から参宮バスというのが出ていますので、「金剛證寺」下車です。ただし土日祝日・お盆・お正月のみしか出ていませんのでご注意を。本数も一日5本です。

詳細は三重交通の下記参宮バスのページでご確認を。

https://www.sanco.co.jp/shuttle/post-23/

駐車場

赤い総門をくぐってすぐ左手に20台ほど駐車できる駐車場があります。もしくはくぐらずそのまま山頂方面に進み、「朝熊山頂展望台」看板を左折し、またすぐに左折しますと、60台ほど駐車できる大きな駐車場があります。

伊勢志摩スカイラインという有料道路を通りますので、通行時間が限られ、通行料金も掛かります。詳細は伊勢志摩スカイラインの公式サイト内、下記ページにてご確認ください。割引券もあります。

https://www.iseshimaskyline.com/business.html

トイレ

駐車場、境内の売店脇、奥之院の先にあります。

周辺のパワースポット

伊勢の神社巡り

伊勢神宮と周辺の神社巡りについては、こちらの記事でまとめてあります。

伊勢市の神社一覧

著者が参拝した伊勢市の神社の一覧です。