日光市にある大猷院の参拝レポートです。

読み方は「たいゆういん」です。徳川三代将軍家光公の霊廟で、祖父である家康公の祀られている東照宮の方角を向いて建てられています。輪王寺の所有となっている霊廟で、世界遺産である日光の社寺の一部です。仁王門や本殿など、22件の国宝や重要文化財があります。

序文に続き、ご由緒、境内案内、見どころ、御朱印、アクセスの順で紹介していきます。

徳川家光の霊廟「大猷院」へ

日光の二社一寺をがっつり回るという計画を立て、秋の日光に嫁と二人、二泊三日でやって来ました。

どういう順番で回るのか、あれこれと悩んだ末に、初日は午前中に神橋や本宮神社、滝尾神社やその周辺を回り、午後は輪王寺と大猷院を訪れることにしました。

で、翌日に朝イチで東照宮、その後に二荒山神社というスケジュールです。

東照宮、二荒山神社、輪王寺というのは、世界遺産の中心となる日光の二社一寺ですので、知名度も高いかと思います(僕は数年前まで知らなかったですけれど…)。しかしこの三つに加えて、同じエリアには大猷院というのがあり、そちらが家光公の霊廟であるということは、僕はこの度初めて知りました。

ちなみにですが、「霊廟」というのが何なのかいまいちわからず調べたところ、死者を祀る宗教施設のことで、お墓との違いは建造物であることのようです。

大猷院は現在、輪王寺の一部として管理されているとのことですが、事前にリサーチしてみたところ、国宝となっている建物も多数あり、見どころもたくさんありそうです。

東照宮を創建したのは、二代目将軍の秀忠公ですが、絢爛豪華な姿に改築をしたのは家光公です。家光は祖父である家康を大変慕っていたそうですが、同じ日光の地に祀られていたんですね。

僕たち夫婦は7年前にも日光を訪れているのですが、そのときは東照宮しか知らず、故に東照宮にしか参拝しておりません。改めて色々知ってみますと、なんてもったいないことをしていたんだと、反省せずにはいられません。

この日の午前中に訪れた、滝尾神社をはじめとするいくつかの社寺だったり、お昼の後に参拝した輪王寺だったり、どこもそれぞれの魅力があり、素晴らしかったです。これから日光に行くという人にはお勧めしたいところばかりです。

そんな会話を嫁と交わしつつ、輪王寺を後にした僕たちは、東照宮を横目に大猷院へと向かいます。

ご由緒

徳川三代目将軍家光公の霊廟で、大猷院という名称は家光公の法号(戒名)になります。

創建は江戸時代前期、承応の時代です。家光の後を継いだ4代将軍家綱により、建造されました。

祖父である家康公を心から深く尊敬していた家光の、死後も家康に仕えるという遺言により、東照宮の近くに建立されました。建物は東照宮の方角を向いて建てられています。また、家康公(東照宮)を凌いではならない、という遺言により、規模も小さく華やかさも抑えられた霊廟になっています。

仁王門、二天門、夜叉門、拝殿、相の間、本殿など、22件の国宝や重要文化財があります。

315基という多くの灯籠は、当時の大名より献上されたものになります。

大猷院は現在、輪王寺の所有となっています。

平成11年に世界遺産登録された、日光の社寺の一部でもあります。

境内案内

東照宮に向かって左手には、大きな杉が連なる参道が延びていまして、その先が二荒山神社と大猷院です。

杉の参道を抜けると、右に二荒山神社の鳥居、正面奥に大猷院の入口、そして左手には赤いお堂が二つ並んでいます。

赤いお堂のうちの一つ、まずこちらが手前の常行堂(じょうぎょう)です。平安時代の前期に、慈覚大師円仁により、比叡山延暦寺の「にない堂」を模して建立された堂宇(現在の建物は江戸時代のもの)です。靴を脱いで上がり、参拝させて頂きます。中は撮影禁止です。

常行堂とその先にある法華堂の間には、歩廊がありました。この形は比叡山延暦寺と輪王寺常行堂の、二か所にしかない珍しいものだそうです。

前方を向きますとこんな感じです。左が法華堂、正面奥が大猷院の入口です。右に見える坂道は、滝尾神社や白糸の滝へと続く山道です。

こちらが法華堂の正面です。常行堂と同じく、慈覚大師円仁により建立されたお堂になります。

大猷院の入口へ。期間限定で、家光公の御尊像が十年振りに御開帳との案内も出ています。いいときに来られました。

大猷院の案内図もありましたので、目を通します。

受付で拝観券を買い求め、入ります。御朱印もこちらで頂けるようです。

入口を抜けますとまず目に入るのが、両側の灯籠と正面の仁王門。

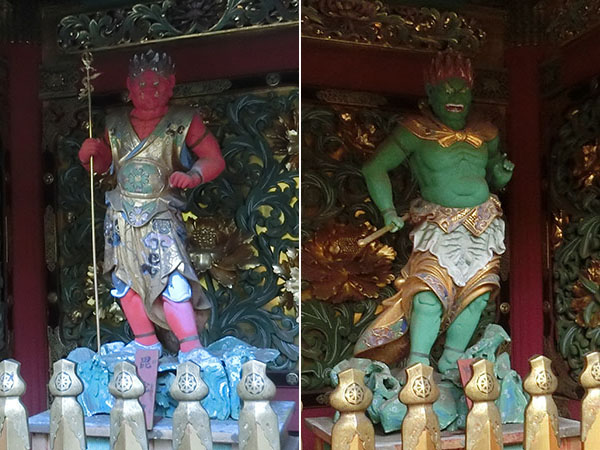

仁王門は重要文化財にも指定されています。左右には金剛力士像です。

金剛力士像は、右が「阿」で左が「吽」になっています。

仁王門をくぐると、右前方に御水舎で、参道は左に折れています。紅葉も綺麗です。

門のすぐ左にあるのが、大猷院に伝わる宝物が納められている宝庫です。こちらも国の重要文化財です。手前には数基の石灯籠。

宝庫と反対側、右側にはさらにたくさんの石灯籠が並んでいます。

こちらは仁王門の後ろ側。左右には金の蓮でしょうか。

宝庫の脇には、4第将軍家綱公が自らの手により植えたという、槙の木です。

前方に進み、御水舎へ。こちらも重要文化財です。九州の大名だった鍋島勝茂が寄進した御影石の御水舎です。天井には絵師である狩野安信による龍が描かれていて、水面に龍が映ることから、「水鏡の龍」と呼ばれているそうです。すみません、龍がうまく撮影できず、その画像は無しです。

天井の龍は撮影できませんでしたが、奥にも可愛らしい龍がいまして、そちらはカメラに収めました。

御水舎に向かって左前方には、大猷院を管理する僧院だった龍光院があります。こちらは立ち入り禁止で中には入れません。龍光院には、家光公の側近で、長らく大猷院を護っていた、梶定良(かじさだよし)がお祀りされています。

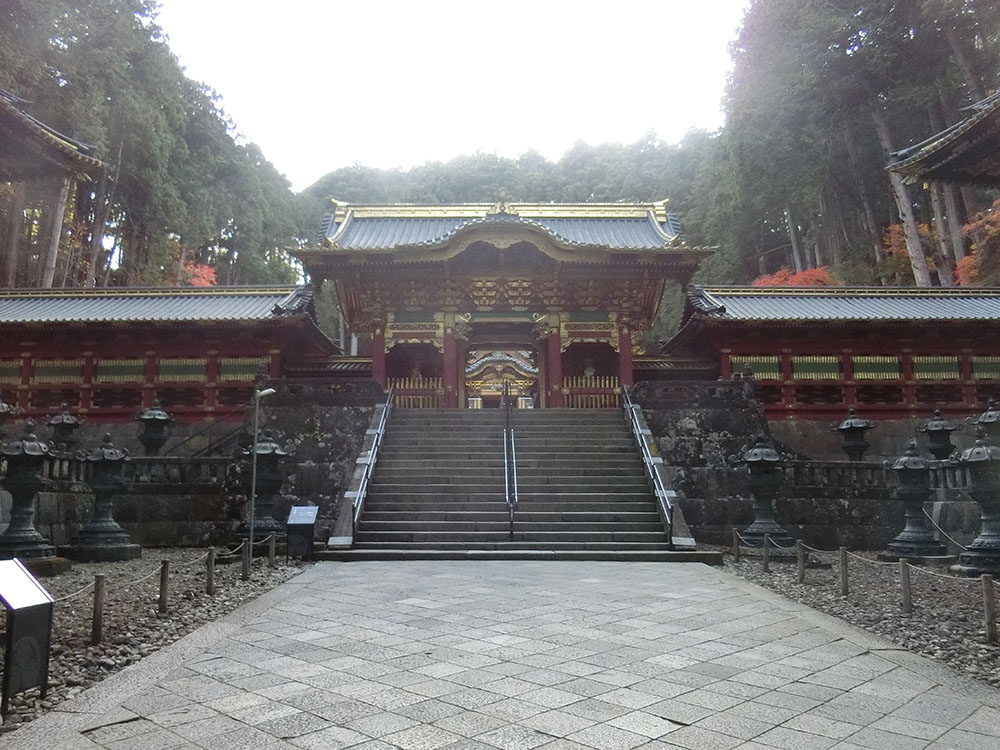

御水舎を左に向きますと、その先には石段があり、上には二天門です。こちらも重要文化財で、日光の世界遺産の中では一番大きな門とのこと。

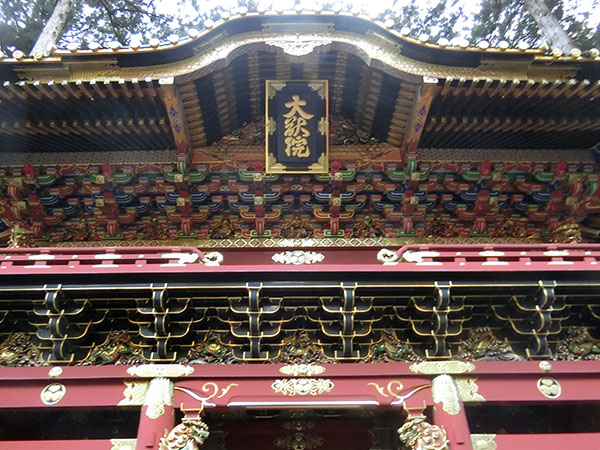

扁額は108代天皇の後水尾上皇による書です。

二天門は左に持国天、右に増長天です。どちらも仏教における四天王です。

二天門をくぐります。後ろ側には、左に風神、右に雷神です。

二天門から参道は右に折れ、石段が延びています。

足元にちょいちょい、不思議な形のものがありまして、何だろうと思っていたところ、「幡の礎石」と呼ばれる、幢竿を立てる際の、礎石を保護するための蓋になっている石だそうです。

石段の途中には展望所があり、石灯籠群を上から見ることができます。

展望所より左に折れた石段を上がりますと、前方に夜叉門です。

夜叉門の下、左右には大きな鼓楼と鐘楼です。こちらは左の鼓楼で、大きな太鼓がおさめられているそうです。手前の灯籠も、下にあったものより大きく立派なものになっています。

こちらは反対側、右の鐘楼です。中には鐘がおさめられているとのこと。大きな法要の際には、この鐘と太鼓が打ち鳴らされたそうです。

石段を上がり夜叉門へ。夜叉門も重要文化財です。

石段を上がりますと、奥の唐門も見えます。

夜叉門の前から振り返りますと、こんな景色になっています。

夜叉門には四体の夜叉がいます。まずこちら、前の左に毘陀羅(びだら)、右に阿跋摩羅(あばつまら)です。夜叉門には牡丹の花が彫刻されているので、別名で「牡丹門」とも呼ばれているそうです。

夜叉門をくぐり、後ろへ。こちらは後ろから見た右に犍陀羅(けんだら)、左に烏摩勒伽(うまろきゃ)です。烏摩勒伽は全国でも珍しい仏様で、持っている金の弓矢は破魔矢の発祥とも言われているそうです。また、膝あての象は「ひざ小僧」の語源にもなっているという説があるそうです。

夜叉門をくぐります。前方の唐門も重要文化財です。

唐門の手前、左右は広くなっていまして、立派な灯籠が並んでいます。こちらは左側。

こちらは右側です。

振り返って見える夜叉門は、こんな景色です。

唐門へと進みます。唐門の奥が、国宝である拝殿・相の間・本殿になります。

唐門には二羽の丹頂鶴と、中央に白龍の彫刻です。白龍は家光公が辰年だったことに由来しているそうです。

唐門をくぐり拝殿へ。靴を脱いで上がれます。ここからは撮影禁止です。

参拝を終え、外に出ます。中は凄かったです。拝殿に向かって右手に小路があり、拝観順路とありましたので、行ってみます。

こちらは拝殿を右斜め前から。ものすごく重厚感のある建物です。

奥へと進みます。本殿の姿も見えます。

こちらが相の間と本殿です。美しい。

本殿の後ろにも、一つ建物が見えました。

突き当りを右に折れますと、皇嘉門(こうかもん)です。こちらも重要文化財です。家光公の墓所である奥の院へと続く門で、この先は立ち入り禁止です。中国明朝建築の竜宮造りで、別名「竜宮門」とも呼ばれています。

皇嘉門に向かって右に小路が続いていますので、そちらから戻ります。

小路を抜けると、唐門と夜叉門の間に出ます。写真は夜叉門の後ろを斜めから。

山を下り、大猷院を後にします。

参拝を終えて

僕たちが大猷院を訪れたのは、陽が傾き始めた15時前くらいです。

入口付近には参拝者の姿も多く見られたのですが、中に入りじょじょに上へと上がって行きますと、次第に人の気配がなくなり、気が付けば僕たち夫婦しかいなくなりました。

そんな状況でしたので、奥へ進むほど異世界に吸い込まれていくような、不思議な感覚にもなりました。

仁王門、二天門、夜叉門の三つの門は、それぞれ違った魅力があり、門を護る像にも惹きつけられます。特に夜叉門は、あまり目にすることがない珍しい夜叉が護っていまして、思わず食い入るように見てしまいました。

誰も人がいない中でそれらの像と対峙していますと、おもいっきり自分が見られているような気すらしてきます。

途中、献上された灯籠がたくさん並んでいまして、その姿もとても美しいです。

灯籠は全部で315基もあり、その中もで二天門より奥は10万石以上の大名、唐門の前のひときわ大きな6基の灯籠は、徳川御三家(紀州・水戸・尾張)により献上されたものだそうです。そんな違いを知って灯籠を見るものまた面白いです。

そして唐門からの、国宝である拝殿、相の間、本殿。これはもう、素晴らしかったです。中が撮影禁止なので、輪王寺の公式サイトより、中の写真を引用させて頂きます。

(画像出典:https://www.rinnoji.or.jp/)

この建物は、金彩がたくさん使われていることから、金閣殿とも呼ばれているそうです。

襖絵は、江戸時代初期の天才絵師といわれた狩野探幽(かのうたんゆう)が描いた唐獅子でして、これが一番印象に残りました。また、天井には140枚もの龍の絵がありまして、こちらも凄かったです。家光公の鎧も展示されていました。

また、普段は本殿に安置されていて見ることができない、家光公の御尊像も御開帳されている期間でして、そちらもありがたく拝見することができました。

金閣殿を後にして、道順に従い右手に歩いて行きますと、拝殿や本殿の全体を外から見ることができます。建物は黒と金を基調としていて、決して派手ではないのですが、めちゃめちゃ綺麗です。重厚感があり美しくもあり、素晴らしい建物でした。

そして一番奥に、家光公のお墓へと続く皇嘉門も立派でした。

家光公がいなければ、この大猷院はもちろん、今の形の東照宮もなかったかもしれません。こんな素晴らしいものを残してくれた家光公に感謝をしつつ、門の前から手を合わさせて頂きました。

他の参拝者の姿もほとんどないという贅沢な環境の中で、数々の素晴らしいものを見ることができました。

時間とともに日も暮れ始め、その風景がまた、本当に異世界に迷い込んでしまったかのようで、とても素敵な参拝になりました。それぞれの時間帯での良さというのはあると思いますが、夕方の大猷院はかなりお勧めです。

ただひとつ、心残りもあります。

東照宮の造営に関わり、日光山を復興したといわれる、天海大僧正(慈眼大師)のお墓がある、慈眼堂(じげんどう)というのが、どうやらあったみたいなんです。

その入口は、大猷院の入口より前、常行堂と法華堂を繋ぐ歩廊の中央、立ち入り禁止と書かれた札のところらしく…。立ち入り禁止と出てはいるものの、大猷院の受付で慈眼堂への参拝を申し入れ、拝観料を払えば行けるんだそうです。そんなこと全く知らず、帰宅後に知りました。ぜひ次回、大猷院を訪れた際には、慈眼堂にも参拝させて頂こうと思います。

そんな心残りはありますが、大猷院にて素晴らしい時間を過ごさせて頂きました。

参拝できてよかったです。

大猷院を後にした僕たちは、日光山内にあるこの日の宿へ。

温泉、料理、お酒と満喫させて頂き、この日の疲れも吹き飛びました。

翌日は朝イチで東照宮に、その後は二荒山神社に参拝予定です。

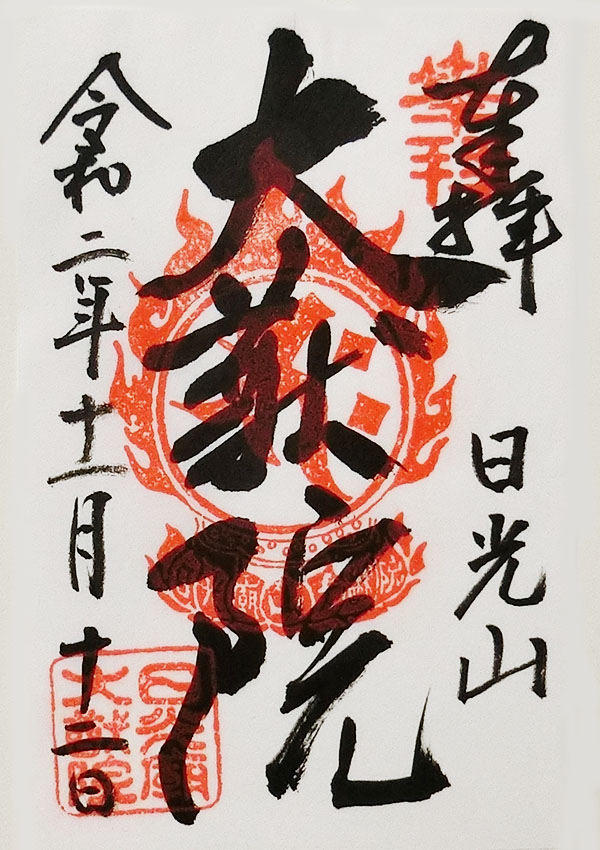

御朱印

大猷院では、通常のもの、限定のものを合わせて、いくつかの御朱印を頂くことができます。僕がこのたび頂きましたものを、一つずつ紹介させて頂きます。

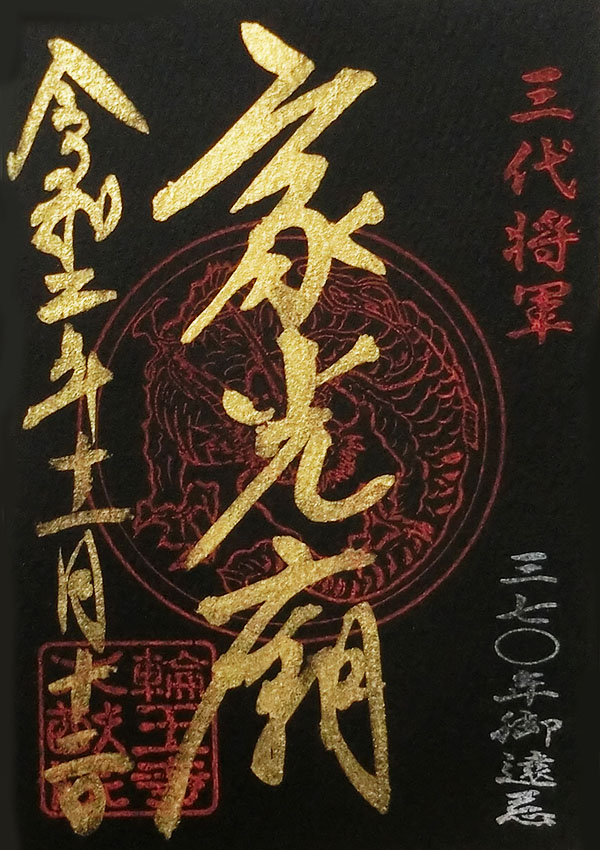

まず、こちらが大猷院の御朱印です。

通常の御朱印で、大猷院の入口にある受付にて頂くことができます。

こちらが大猷院の限定御朱印です。家光廟と書かれた金字のものになります。

家光公の370遠忌の限定御朱印です。頂ける期間は2020年4月21日~2021年3月31日で、大猷院の入口にある受付にて頂くことができます。(期間が変更になる可能性もありますので、輪王寺の公式サイトでご確認ください。)

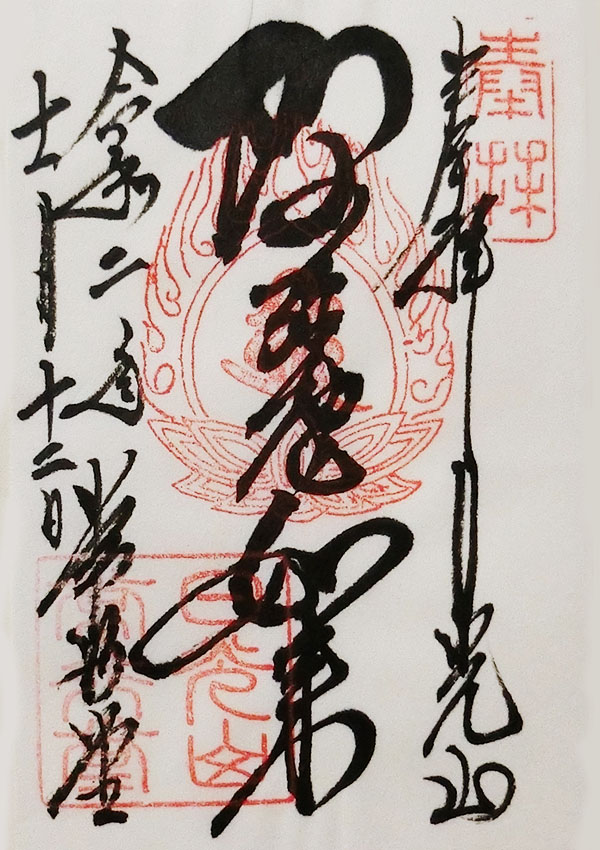

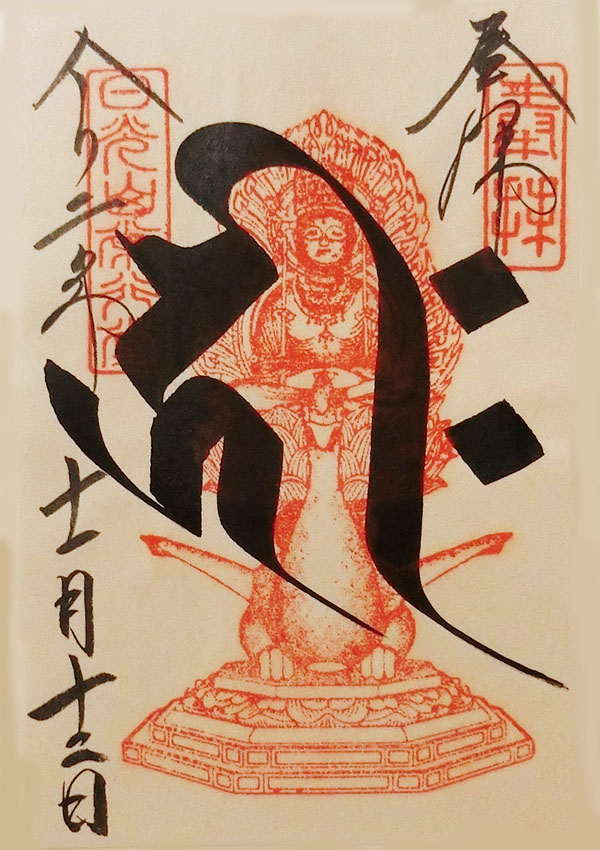

こちらが常行堂の御朱印です。

通常の御朱印で、ご本尊の阿弥陀如来のものになります。常行堂に入って左手の授与所にて頂くことができます。

こちらは常行堂の限定御朱印です。

ご本尊の阿弥陀如来の梵字バージョンです。常行堂に入って左手の授与所にて頂くことができます。終了期間は不明です。輪王寺の公式サイトでご確認ください。

この他、期間によって限定御朱印に変更などあるようですので、詳しくは輪王寺の公式サイトでご確認ください。

御朱印の受付時間

上記の御朱印はそれぞれ、大猷院の入口授与所、常行堂の授与所にて頂くことができます。書置きのみのご対応となります。

御朱印を頂ける時間は、常行堂は10時~16時です。大猷院は4月~10月は8時から17時、11月~3月は8時から16時です。拝観受付は閉門の30分前になっていますのでご注意ください。

詳しくは輪王寺公式サイト内の拝観時間をご確認ください。

(※お時間やご対応等変更になる場合もございますので、ご注意ください。)

アクセス

住所は栃木県日光市山内2300です。

大猷院は拝観料が必要です。拝観料は公式サイトにてご確認ください。

大猷院の公式サイトはこちらです。輪王寺のサイト内になります。

https://www.rinnoji.or.jp/

電車&バス

「大猷院 二荒山神社前」バス停より徒歩1分。

バスは東武日光駅の「世界遺産めぐり(2B)」乗り場より乗車します。日中でしたら1時間に3~4本出ています。Suika、PASMOなど利用できます。

JR「日光駅」からも「日光東照宮」行きのバスで行くことが可能ですが、そちらは本数が少ないので、すぐ近くの東武日光駅まで歩いて移動し、そこからバスの方が確実です。

駅から徒歩でも行けない距離ではありませんが、神橋まで35~40分ほど掛かるかと思われます。

「神橋」バス停からですと徒歩12~15分です。その場合はバス停より日光橋を渡り、信号の先、左に見える石段の先になります。

駐車場

参拝者用の駐車場があります。神橋の公式サイトに、近隣も含め駐車場案内がありますので、ご確認ください。

周辺のパワースポット

日光世界遺産巡り

日光の二社一寺を中心とした、世界遺産の全ての社寺については、こちらの記事でまとめてあります。

日光市の神社一覧

僕が参拝した日光市の神社一覧です。