新宿区の榎町にある両社稲荷神社の参拝レポートです。

読み方は「りょうしゃいなりじんじゃ」です。正式名称は稲荷神社のみになります。創建の際に赤城神を合祀したため、両社稲荷と称されるようになっています。神楽坂駅の西にある小さな神社です。

序文に続き、ご由緒、境内案内、見どころ、御朱印、アクセスの順で紹介していきます。

神楽坂の「両社稲荷神社」へ

この日は嫁と二人での神楽坂の神社巡り。お昼過ぎから神楽坂に降り立ち、ここまでで4ヶ所の神社を回りまして、次に向かう両社稲荷神社が5ヶ所目になります。

4ヶ所目に訪れたのは、渡邊坂という坂の途中にある北野神社。そちらを後にして、えっちらおっちらと坂を上ります。

僕は神楽坂という場所自体、普段そんなに来る機会がありません。今回も訪れたのは4~5年振りです。それ以前にも数回は訪れたことはあるかとは思うのですが、街自体に馴染みもなく、個人的には完全なアウェイです。

そして今回のように、駅周辺をぐるっと回ってみたり、路地裏に入ってみたり、そんなふうに歩き回るのは初めてです。

で、気付いたことは、「神楽坂は坂が多い」ということですね。

地名に「坂」が入っていますので、よく考えれば結び付けて推測はできるのですが、実際に歩いてみて、ようやくそれを実感します。

坂が多い場所なので、地名に坂が付いてるんだな~と。当たり前っちゃ当たり前なんでしょうけど。

で、そうなると今度は、「神楽」の方も気になってくるわけです。

で、我慢できずに調べましたところ、諸説あるようです。

- この辺りに穴八幡宮(現在の早稲田駅の近く)の旅所があり、祭礼で神輿が通るときに神楽が奏でられたから、という説。

- 若宮八幡神社(飯田橋寄り)の神楽の音が、この辺りの坂まで聞こえたからという説。

- 津久戸明神(九段下にある現在の築土神社)が牛込に遷座した際、神輿が坂を上ることができなかったが、神楽を奏すると容易に上がったことから、という説。

以上、3つの説があるとのこと。どの説も神社と関係してるんですね。神社は全て別の神社ですけれど。

神社巡りを始めて、このようなブログを書き始めてから知るようになったのですが、地名と神社って密接に繋がってることがけっこうあるんです。そして、そういうのを知るのって楽しいんですよね。なんだか得した気分になります。

神楽坂は大正時代にはかなり栄えていた花街だったとのことで、現在料亭などが多いのもその名残みたいです。

と、すみません、両社稲荷神社からは全く話が逸れてしまいましたが、そんな歴史ある坂道を歩くこと、北野神社から5分ほど。

住宅街の狭い路地の先に、小さなお稲荷さんを発見しまた。

無事、両社稲荷神社に到着です。

ご由緒

ご祭神は、五穀豊穣の神様である倉稲魂命(うかのみたまのみこと)です。宇迦之御魂命とも表記され、稲荷神と同一です。

創建は江戸時代の初期です。現在の牛込神楽坂駅近くにある、南蔵院というお寺を開いた正胤法印という僧により、勧請され創建されたと伝えられています。

創建の際に、倉稲魂命とともに赤城神を合祀したため、両社稲荷と称されました。

長らく南蔵院が管理していましたが、明治の神仏分離により、赤城神社が兼務社となっています。

明治6年には赤城神の合祀を解消し、社名も「稲荷神社」に改称されました。現在も正式名称は「稲荷神社」ですが、他のお稲荷様と区別するため、創建時の両社稲荷神社を一般名として使用しています。

第二次大戦時の空襲により社殿が焼失してしまいますが、後に再建されています。現在の社殿は、平成21年に再建されたものになります。

江戸時代より、この地域の人々に厚く信仰されてきたお稲荷さんです。

境内案内

地図を頼りに歩いて行きますと、細い路地の奥に両社稲荷神社を見つけました。

正面に立ちます。数段の石段の上に石鳥居、その奥に赤い鳥居と社殿です。

石段を上ります。鳥居の左脇には石燈籠が一つありました。

燈籠の後ろには梅の木です。よく見ると少し花が咲き始めています。

鳥居の扁額は新しめのものに見えます。一礼して鳥居をくぐり境内へ。

石鳥居をくぐりますと、目の前に赤い鳥居と社殿です。赤い鳥居をくぐり、参拝します。

両脇には提灯も掛けられていました。

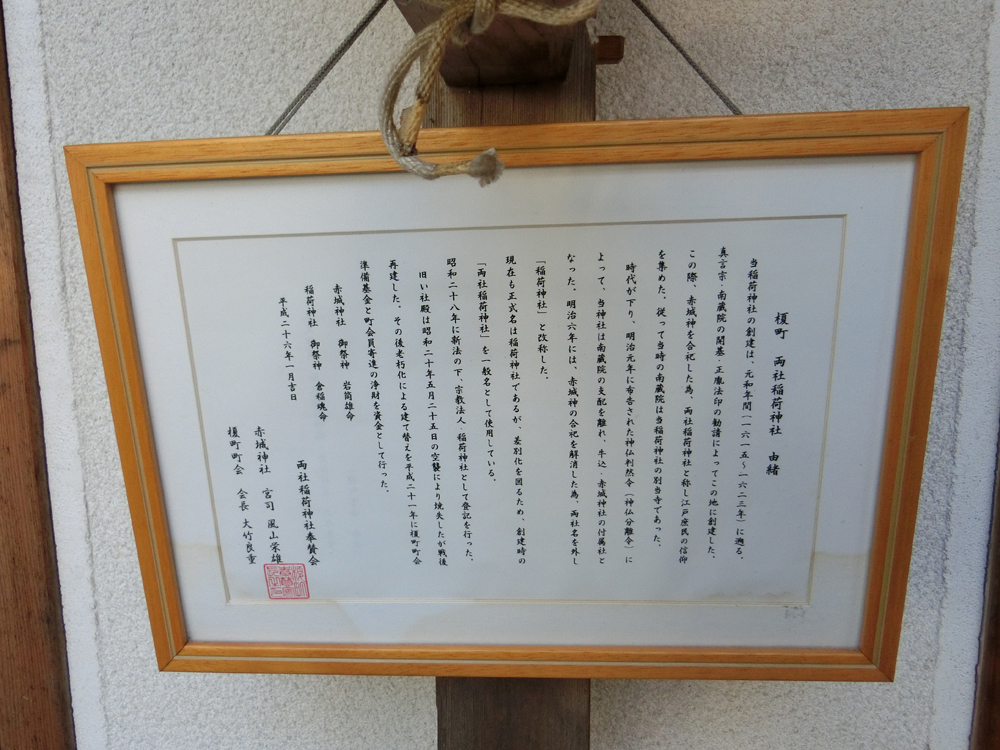

左の提灯の下に、両社稲荷のご由緒書きです。

社殿は右の建物と繋がっていて、そちらは社務所兼、榎町の町会事務所でした。

最後にもう一度、社殿の前に立ってみます。

参拝を終え、両社稲荷神社を後にします。社殿を振り返りますと、こんな景色でした。

参拝を終えて

両社稲荷神社は、住宅街の狭い路地の奥、地元の人しか通らないような場所にありました。

数段の石段、その上には石鳥居、そちらをくぐるとすぐに赤い鳥居があり、目の前が社殿です。境内はかなり狭く、とっても小さな神社でした。

社殿は平成21年に再建されたものとのことで、新しかったです。小さな神社ではありますが、手入れもしっかり行き届いていて、境内は綺麗でした。

鳥居の脇、左手からは一本の梅の木が伸びています。

僕たちが訪れたのは1月の中旬だったのですが、梅の花が少し開き始めていまして、木の先にはピンクの花がちらほらと咲いているのが見えます。

石鳥居に掛かる梅の木と、少し咲き始めた花が素敵でした。

神社巡りをしていますと、自然と木を見る機会が多くなります。境内には御神木として祀られている木をはじめ、立派な木が聳えている神社も多いです。

僕は木の種類とか全く詳しくなかったのですが、それでもこれだけ神社巡りをして、様々な木に出会うようになりますと、いつの間にやら少しはわかるように。まだわかるのはほんの数種類ですけれど。

クスノキ、イチョウ、ケヤキ、マツくらいですかね。ケヤキはたまにわからないときもあります。

あとは、まだまだ曖昧さは残りますが、サクラとウメもだいぶわかるようにはなってきたかと。

そしてこのたび両社稲荷神社で咲いていた花は、たぶん梅です。たぶん。

同行している嫁も木に関しては僕とほぼ同じくらいの知識しかないのですが、二人とも「多分ウメだろう」という結論に達しました。

梅の咲く時期とかも、ちゃんと把握してないですからね。

で、帰宅後に調べてみたところ、年ごとに差はありますが、東京ではどうやら1月中旬~下旬には咲き始めるみたいです。見ごろは2月中旬から3月上旬くらいとのこと。

梅って1月にはもう咲き始めるんですね。おそらく今までも1月に梅の花はどこかしらで見てるんでしょうけれど、ちゃんと開花の時期など意識したことがなかったので、1月には咲くということを初めて知った気がします。

これでもう覚えました。両社稲荷のおかげです。

とても小さな神社でしたが、咲き始めた梅も見ることができましたし、神楽坂の路地裏散歩もできました。

両社稲荷神社、参拝できてよかったです。

続いては、近くに見つけた「秋葉神社」へと向かいます。

御朱印

両社稲荷神社では御朱印は扱っていません。

(※ご対応等変更になる場合もございますので、ご注意ください。)

アクセス

住所は東京都新宿区榎町56です。

両社稲荷神社の公式サイトはありません。

電車

①東西線 「神楽坂駅」から徒歩4~5分。

2番出口を出て右(西)に進みます。牛込天神町という大きめの交差点を通り越し、宗柏寺というお寺が見えたらその先の路地を左折です。

②有楽町線 「江戸川橋駅」から徒歩10分。

2番出口を出たら、大きな道路を神楽坂方面(南)に真っ直ぐです。坂を上り牛込天神町の交差点を右折。左に宗柏寺というお寺が見えたら、その先の路地を左折です。

③大江戸線 「牛込柳町駅」から徒歩10分。

東口を出て右に進み、大きな通りに出たら左折。牛込天神町の交差点を左折し、左に宗柏寺というお寺が見えたら、その先の路地を左折です。

駐車場

参拝者用の駐車場はありません。神楽坂駅の周辺にコインパーキングかいくつかあります。

周辺のパワースポット

新宿区の神社一覧