横須賀市の東浦賀にある東叶神社の参拝レポートです。

読み方は「ひがしかのうじんじゃ」です。社殿の裏山である明神山は、勝海舟が断食修行をした場所です。浦賀港を挟んだ対岸には西叶神社があり、二社を合わせて縁結びのご利益でも知られています。二社は「浦賀の渡船」で行き来できます。最寄駅は京急の浦賀駅です。

序文に続き、ご由緒、境内案内、見どころ、御朱印、アクセスの順で紹介していきます。

浦賀の「東叶神社」へ

僕はこの東叶神社、西叶神社を訪れるのは今回が二度目で、前回は一昨年の夏に来ています。特に縁結びがしたくて通っているとかでは全くないんですけどね。二度とも嫁を伴い、夫婦揃っての参拝ですので。

前回も今回も、三浦半島への一泊二日の小旅行に都内より出掛けて参りまして、その足で立ち寄った形です。

季節は9月の中旬。蝉の声はほとんど聴かなくなったものの、まだまだ夏らしさが残る暑い時期です。

初日だったこの日のコースは、浦賀の周辺にある走水神社、東叶神社、西叶神社の三つの神社を巡り、その後は宿をとっている城ヶ島に向うという流れです。

まずは走水神社に参拝し、その後は美味しい魚のランチを満喫。

そこから次に目指したのが、こちらの東叶神社です。

僕は東叶神社には、個人的にちょっとした因縁があるんですよ。神社の裏山には東叶神社の奥の院(奥宮)などがあり、そこに辿り着くには、かなり長い石段を上って行かねばいけません。しかも、長い上に急な石段なんです。

僕たちは一昨年に参拝した際に、その石段を上り奥宮まで行きました。なかなかハードではあったのですが、問題は帰り道、下りの方です。

石段を下りるときに、僕は生まれて初めて「膝が痛くなる」という事態に陥ってしまったんです。

よく中高年になると「膝」とか「腰」が痛くなり、階段がキツくなるという話は耳にしていましたが、今まで他人事ではありました。しかしこの東叶神社にて、ついにその時が自分にも訪れてしまったんです…。

僕は現在41歳。二年前に訪れた時は39歳。40歳を目前にして、初めての膝痛です。

その時は痛いながらもなんとか石段を下り切り、その後の三浦旅行も強引に乗り切りました。しかしその時を機に、何かと階段を上り下りする際には、膝の痛みを発症するようになってしまったんです。

昨年鎌倉と江ノ島に行った時などは、それはもうひどい状態でした。まともに歩けないくらい…。

ほどなく僕は日常的に階段を上り下りして膝を鍛え、膝サポーターというものも装着することも覚え、膝問題は一応落ち着くことにはなったんですけどね。

ちなみにですが、僕が別で書いているブログで、階段の上り下りや膝サポーターについて書いていますので、よかったら見てやってください。

と、すみません、個人的な膝の話ばかりになってしまったのですが、東叶神社は僕にとって、そんな因縁のある神社なんです。

今回はサポーターも装着し、万全の態勢を整えての参拝です。

そして無事に東叶神社への参拝を終えたら、港の反対側にある西叶神社に「浦賀の渡船」で渡る予定だったのですが、この日はまさかの渡船が欠航。

仕方なく別ルートで行かなければいけなくなり、時間的に余裕がなくなった僕たちは、急ぎ足で東叶神社に向います。

東叶神社には、浦賀駅からバスに乗り「新町」バス停で下車。そこから7~8分ほどの距離です。

しかし欲張りな僕たちは、バス停周辺にあった津守稲荷神社、八雲神社、東耀稲荷神社にも参拝。

さらにはもう一つ、三浦稲荷社にも立ち寄りたかったのですが、船の欠航により焦ってしまい、まずは東叶神社を優先することに。

足早に東叶神社を目指します。

ご由緒

ご祭神は、第15代天皇である応神天皇で、八幡神とも同一と考えられている、誉田別命(ほむたわけのみこと)です。

創建はいくつかの説があります。

一つは、江戸時代前期の正保元年に、港の反対側にある叶神社(西叶神社)より勧請して創建されたという説です。

もう一つは、江戸時代中期の元禄5年に、もともと一つだった浦賀村が東西に分かれた際に、神社も分霊されたという説。西の叶神社を「本宮」、東の叶神社を「若宮」と称すようになったといわれています。

さらにもう一つ。叶神社(東叶神社)の縁起によりますと、平安時代後期の養和元年に、京都の高雄山神護寺の僧である文覚が源家の再興を願い、石清水八幡を勧請したのが始まりとされています。その後鎌倉時代の初期、源氏再興を叶えた源頼朝が社号を改め、叶大明神と称したと伝えられています。こちらは西叶神社のご由緒として伝えられているものと同じになります。

東叶神社も西叶神社も、「叶神社」が正式な社名です。

明治の神仏分離までは、耀真山永神寺と呼ばれる真言宗醍醐派寺院を別当としていました。

創建にはいくつかの説がある東叶神社ですが、境内には源頼朝が伊豆より移植して奉納したとされる蘇鉄(そてつ)があり、源家に厚く崇敬された神社です。

社殿の裏山である明神山は、かつてはお城(砦)があった山でもあり、「叶神社の社叢林」として神奈川県の天然記念物に指定されています。奥の院(奥宮)や境内社もあります。勝海舟が咸臨丸で出航する前に断食修行をしてた場としても伝えられていて、記念碑も建てられています。

その他境内には、「身代わり弁天」や「永勝不動尊」も祀られています。

社殿は関東大震災で倒壊していますが、昭和4年に再建され、現在に至ります。

縁結びのパワースポットとしても知られ、「東叶神社のお守り袋に西叶神社の勾玉を入れると良縁に恵まれる」とも言われています。

また、その社名や由縁などから、「願いが叶う神社」とも言われていて、多くの参拝者が訪れる神社です。

境内案内

バス停から東叶神社までの途中に、渡し船である「浦賀の渡し」の乗り場があります。これに乗れば西叶神社まですぐ行けるのですが、残念ながらこの日は欠航。

乗り場の脇には、渡船の歴史が書かれていました。昔から港を行き来する渡船は、人々の大事な足になっていたようです。

渡し船乗り場から歩いて3~4分。東叶神社に到着です。いい眺めです。この背中側が浦賀港になります。

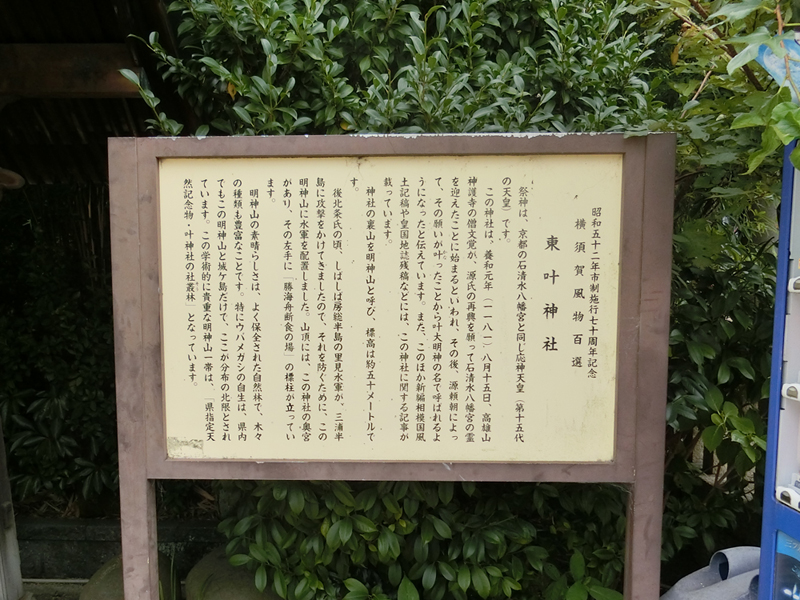

鳥居の脇には叶神社のご由緒。

一礼して鳥居をくぐります。

鳥居の先は広くなっていて、前方に石段と社殿です。社殿の後ろの山が明神山です。

左手には御神木。僕たちは、この左の方から歩いてきました。

右手に手水舎です。

手水舎の脇にも、ご由緒が書かれていました。

お清めをします。手水舎には小さな龍がいました。

手水舎の先、右手に社務所があります。その奥には身代わり弁天の鳥居も見えます。身代わり弁天には後ほど行ってみます。

石段の下から社殿を見上げます。石段の中腹にあるソテツと、背後の明神山の緑が綺麗です。

石段を上ります。

石段の途中、左右には大きな蘇鉄(ソテツ)です。この蘇鉄は源頼朝が伊豆より移植し奉納したものとのこと。写真は左側のソテツです。

蘇鉄が素晴らしかったので、正面からも撮影。

同じく、右にも見事な蘇鉄です。

しばらくソテツを眺め、拝殿に向かいます。

拝殿前には狛犬さんです。こちらが左の狛犬さん。子供もいます。

こちらが右の狛犬さん。こちらも子供がいますね。どちらもかなり古いもののように見えます。

拝殿を背にするとこんな景色です。鳥居の先には浦賀港。いい眺めです。

拝殿へ。屋根も建物も木の茶色で、後ろの森の一部のような拝殿です。

浦賀の港を背に、時間を掛けて参拝します。

境内を散策してみます。こちらは社殿を右斜め前からのアングルで。

社殿の左奥に石段が延びています。二年前に僕が膝を痛めた石段です。

石段の入口には神輿庫がありました。

膝サポーターも装着し、準備は万全です。いざ、明神山に上ります。

この最初の石段は恵仁志坂(えにしざか)という名前が付いているみたいです。

石段を上り始めるとすぐ、左手にはお洒落なカフェがあるのが見えます。「サロン・アカンサス」というカフェみたいです。時間があればのんびりお茶でもしたいのですが、そう言うわけにもいかず。上を目指します。

カフェの反対側、石段の右手には稲荷社があります。参拝します。

一歩一歩、石段を踏みしめるように上ります。

ちょっと開けた場所に出ます。勝海舟断食の碑の看板や、その先にはお墓もありました。

さらに石段を上ります。

完全に山の中です。僕たち夫婦以外に人の気配はありません。

最後の石段です。ここからが産霊坂(むすびざか)という名前がついているようです。かなり急ですが、あとひと頑張り。

無事明神山の山頂に到着です。膝は問題なかったのですが、運動不足ですとなかなかハードな道のりかもしれません。まずは正面に見えた奥の院(奥宮)に参拝します。

山の上には僕と嫁だけ。とても静かです。

奥宮に向かって右手はこんな感じです。その先には招魂塔があります。

招魂塔に手を合わせます。浦賀ドックで戦争や事故などで亡くなられた方の殉職者招魂塔です。

招魂塔の方を背にすると、こんな景色です。

奥宮に向かって左側には、小さな祠がいくつか見えます。

こちらが「勝海舟断食の碑」です。勝海舟はこの奥宮の前で座禅を組み、断食をしていたそうです。

断食の碑から左奥に、境内社の神明社です。参拝します。

深い森に癒されます。

断食の碑から右奥が境内社の東照宮です。こちらにも参拝します。

至るところに大きな木。

引きの絵で奥宮を見るとこんな景色です。

山頂でしばらくのんびりと過ごし、いざ急な石段を下山します。二年前はこの下りで膝をやられました。

一段一段踏みしめながら、膝も一切痛くならずに下山することができました。

下まで下り、身代わり弁天の方にも行ってみます。

身代わり弁天の手前に不動尊があります。こちらは耀真山永神寺が別当だった頃の不動尊が、現在も祀られているとのこと。耀真山永神寺のご本尊とも伝えられているそうです。

その先には身代わり弁天のご由緒です。身命の危機に陥ったときには、弁天さまが身代わりになって災禍から守ってくださると言われ、三浦半島だけにとどまらず、その近隣からも信仰されているそうです。ご祭神は厳島媛命です。

こちらが身代わり弁天の正面です。鳥居の先には洞窟が見えます。周囲が緑に覆われていて綺麗です。

一礼して鳥居をくぐり、参拝。神秘的な空気の漂う場所でした。

弁財天の脇には、龍と水鉢。この流水に流した硬貨を身に着けていると、開運と金運のご利益が得られるそうです。

弁天さまから右の方にも小路が続いていますので、行ってみます。

小路の先には井戸がありました。勝海舟が断食修行の折に使った井戸だと書かれています。

一通り境内を散策しましたので、社務所で御朱印を頂きました。

帰る前にもう一度、社殿と明神山を見上げます。

どこか名残惜しい気持ちを抱きつつ、東叶神社を後にしました。

参拝を終えて

二年振りに訪れた東叶神社。

前回来た際には、長い石段で膝を痛めこそしましたが、素敵な神社だな~と印象に残っていた神社です。そして前回と同様に今回も、来てよかったな~、やっぱり素敵な場所だな~と改めて思いました。

まず、ロケーションがいいんですよね。目の前が浦賀の港ですので、拝殿前からの眺めもいいんです。

反対に、港を背にして境外から見た景色も素敵です。大きな鳥居の向こう側には開けた境内。その先には石段が続き、緑が鮮やかなソテツ。社殿の後ろには、深い緑が広がる明神山。一昨年にも見たばかりの景色ではありますが、ちょっと懐かしい気持ちになってしまいました。

そして、やっぱり石段の中腹、左右にある蘇鉄が凄いです。源頼朝が伊豆から移植したとされるソテツですが、大きくて迫力があります。緑も鮮やかですし、なんだかカッコいいんですよね。蘇鉄ってかっこいいんだな~と。この一つ前に訪れた東耀稲荷神社もソテツが綺麗だったのですが、普段都内で神社巡りなどをしていても、なかなかソテツに出会う機会がない気がするので、新鮮です。東叶神社の場合には、この蘇鉄が石段の中腹の左右両側という、もうココがベストポジション!という場所にあるんですよね。この景色の中で、ソテツの存在感は大きいと思います。

そんな蘇鉄たちの上、社殿の前には一対の狛犬さんがいるのですが、この狛犬さんたちは、「西叶神社と対になっているのでは?」という説もあるみたいです。

と言いますのも、こちら東叶神社の狛犬さんは、左右両方とも口を閉じていて、阿吽(あうん)の「吽」の方で、逆に西叶神社の狛犬さんは、左右両方とも口を開いていて、「阿」の方になっていると。

確かに、東叶神社の狛犬さんは、どちらも口を閉じていると言われれば、そんな感じがしなくもないです。左の狛犬さんは閉じてるんですけど、右がちょっと怪しいですけど。

開いてるような閉じてるような…。閉じていることにしておきましょう。

そして、下からですとわからないのですが、社殿の前まで行きますと、左手に山へと上る石段が続いているのが見えます。二年前に僕の膝痛を引き起こした石段です。ここから裏山の明神山へ上ったのですが、今回は膝サポーターというアイテムも活用したためか、上りも下りも膝が痛くなることは一度もなく、無事に帰還することができました。

この明神山へと続く石段は、「恵仁志坂(えにしざか)」と「産霊坂(むすびざか)」という名前がついていまして、全部上ると「縁(えにし)があって結ばれて(願いが)叶う」と言われているみたいですね。

かなり長いですし急なので、上まで行くのは実際けっこう大変です。200段あるみたいですし。きっと軽い気持ちで行くと後悔するかと思います。とはいえ、東叶神社を訪れた際には、是非山の上まで頑張って登ってみることをお勧めしたいです。

山の中に延びる石段は、静かな森に挟まれていて、一歩一歩踏みしめて上る度に、心が洗われる気がします。

長く急な石段を上り切った山頂には、少し開けた空間が待っています。そこには奥宮(奥の院)をはじめとして、東照宮や神明社、慰霊碑などもあり、周囲には大きな木もたくさんあります。神域のような感じですね。

奥宮は、元々は小さいながらも立派な彫刻のある本殿があったそうですが、火災により焼失してしまい、現在の本殿は昭和56年に再建されたものとのことです。

この奥宮の前で、勝海舟は座禅を組んで断食修行をしていたとのこと。勝海舟がここにいたのか~と思うと、それだけでロマンを感じてしまいます。同じ場所に自分もいるんだな~と。

山の上では静かな時間を過ごし、石段では膝も痛くならず、明神山の空気を満喫させて頂きました。

下山後に参拝した「身代わり弁天」も、とても神秘的で素敵な場所でした。洞窟の中に神様がいる気がしてしまいました。身代わり弁天の先には勝海舟が断食のときに使っていたと言われる井戸がありますので、そちらも是非見に行ってみてください。

見どころがたくさんの東叶神社、参拝できて良かったです。

この後僕たちは、浦賀港を挟んで東叶神社とは対になっている、西叶神社へと向います。

「東叶神社のお守り袋に西叶神社の勾玉を入れると良縁に恵まれる」と言われているらしく、僕たちも二年前に訪れた際には、夫婦にも関わらず、これを実践してみたんです。

二年前のものですが、写真を載せておきます。こちらが東叶神社のお守り袋です。

これに西叶神社の勾玉を入れるわけです。その儀式を僕たちは二年前に既にやっていますので、今回西叶神社へは参拝のみで。

西叶神社にには、本当は「浦賀の渡船」で港を渡って行く予定だったのですが、渡し舟が欠航だったため、急遽ルート変更です。

一度浦賀駅に戻り、そこからバスで向うことに。

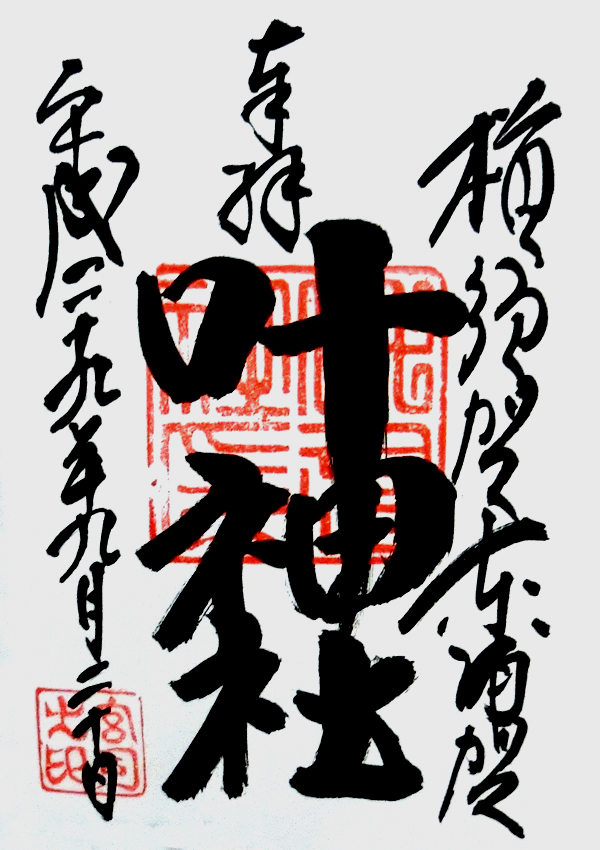

御朱印

こちらが東叶神社の御朱印です。

御朱印の受付時間

御朱印とお御守りを頂ける時間は、9時から17時までです。

(※お時間やご対応等変更になる場合もございますので、ご注意ください。)

アクセス

住所は 神奈川県横須賀市東浦賀2-21-25です。

東叶神社の公式サイトはありません。

電車

京浜急行「浦賀駅」からバスで約5分。

1番乗り場より鴨居方面行き(「鴨居行」「かもめ団地行」「観音崎行」など)のバスに乗り、「新町」で下車し、徒歩7分ほどです。浦賀駅から徒歩ですと、20分ほど掛かるのではないかと思います。

駐車場

神社の前に、数台停められる参拝者用の駐車場があります。特別な日でなければ問題なく駐車できるかと思います。

周辺のパワースポット

横須賀市の神社一覧

僕が参拝した横須賀市の神社一覧です。