日野市にある高幡不動尊の参拝レポートです。

読み方は「たかはたふどうそん」です。真言宗智山派の寺院で、正式名称は「高幡山明王院金剛寺(たかはたさんみょうおういんこんごうじ)」になります。高幡不動という通称で親しまれ、関東三大不動の一つとされています。最寄駅は京王線、または多摩都市モノレールの高幡不動駅です。

序文に続き、ご由緒、境内案内、見どころ、御朱印、アクセスの順で紹介していきます。

日野の「高幡不動尊」へ

高幡不動という寺院があることは、その駅名で僕も随分前から知ってはいました。電車で通過もしていますし、乗り換えのために降り立ったこともあります。

特に近年、私用で日野税務署に行く機会が何度かありまして、その乗り換えで高幡不動駅を利用しているのですが、駅からは高幡不動の立派な五重塔が見えるんですよ。で、見るたびに興味をそそられるようになり、行ってみたいな~と思うようになりました。

僕はこちらのブログにて、基本的には神社を巡り、その記事を書いているのですが、寺院にもたまに訪れます。あくまでも中心は神社というだけで、寺院が嫌いとか苦手とか、そういうわけでは全くないです。現在神社だけでも手一杯なので、このまま寺院に手を出すと、収集がつかなくなりそうで…。そういう意味では、寺院を避けているのかもしれませんけどね。

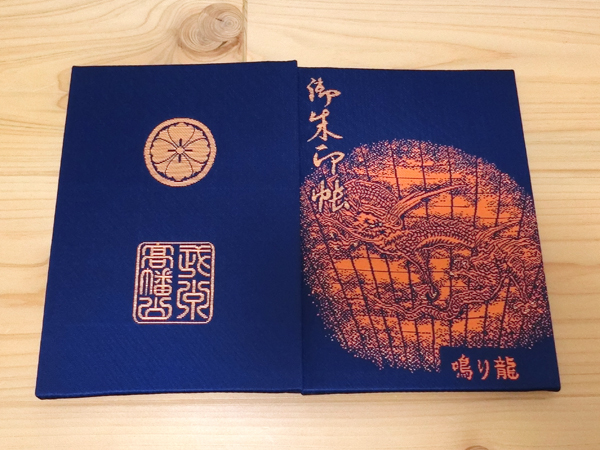

そんな感じですので、気になった寺院には普通に訪れています。御朱印帳も、神社用と寺院用と分けて持っています。最初の頃はごちゃ混ぜにしてたんですけどね。神社と寺院の御朱印って、神社は「神社名」、寺院は「ご本尊」と違いますので、別にした方がベターなのかな~と思い、現在はそうしています。

高幡不動は、その名のとおり、お不動さん(不動明王)のいる寺院です。

事前にリサーチしたところ、見どころも色々あるようでそそられますし、さらには新撰組の土方歳三の菩提寺であることも知ります。

僕はこれまで、新撰組にゆかりのある神社には、日野の八坂神社をはじめ、何ヶ所か訪れたことがあります。

また、土方歳三の子孫の方が運営している、「土方歳三資料館」にも行きました。下は僕が別で書いているブログ内の記事です。

僕は子供の頃から幕末とか戦国時代が大好きで、もちろん新撰組も大好きでした。司馬遼太郎さんの『燃えよ剣』を読んで、土方歳三の生き様に惚れぼれしていましたので、資料館はテンション上がりましたね~。

そんな土方歳三の菩提寺には、是非とも行ってみたいです。

また、境内にある大日堂には「鳴り龍天井」というものがあるようで、そちらは嫁がずっと行きたがってもいた場所なんです。鳴り龍のかっこいい御朱印帳もあるようで、それも所望していました。

僕自身も龍が好きですので、鳴り龍というものには、その名前だけで心惹かれるものがあります。

僕たちは数年前に日光東照宮を訪れた際に、薬師堂の天井に描かれた「鳴き龍」と対面しています。鳴き龍は音の共鳴で龍が鳴いているように聞こえることから、そう呼ばれるようになった場所です。とっても素敵な場所でして、その印象が残っていますので、高幡不動の「鳴り龍」も余計に気になります。

何かと興味を惹かれる寺院ですので、いつか行こう行こうと思いながら、なかなかその機会を得るに至っていませんでした。

そんな中、9月の中旬に、ようやくそのチャンスが訪れました。

まだ暑さの残る時期ですが、嫁と嫁の妹、そして僕という三人の組み合わせにて、高幡不動への参拝を決行します。

朝から電車を乗り継ぎ、京王線の高幡不動駅に10時に到着。

南口を出るとすぐ、高幡不動へと向かう参道が延びていますので、そちらから境内を目指します。

ご由緒

ご本尊は大日如来(だいにちにょらい)です。大日如来は、真言宗では最高の仏とされていて、日本の神仏習合では、天照大神(あまてらすおおみかみ)と同一視もされています。

創建は、飛鳥時代とも奈良時代とも説がありますが、寺伝よると平安時代の初期になります。円仁(慈覚大師)が、清和天皇の勅願によりこの地を霊場と定め、高幡山に不動堂を建立し、不動明王を安置したのが始まりとされています。

真言宗智山派の寺院で、正式名称は高幡山明王院金剛寺です。

室町時代の初期には、大風により堂宇が倒壊してしまい、麓に移し再建されました。その堂宇が現在の不動堂です。東京都最古の文化財建造物で、後に建てられた仁王門とともに重要文化財に指定されています。

南北朝時代には戦国武将にも崇敬され、江戸時代には火防の不動尊として、庶民からの信仰を集めました。

江戸時代の中期には、火災により大日堂や大師堂などが焼失してしまいますが、その後再建されています。

「高幡のお不動さん」として人々に親しまれ、関東三大不動の一つとされています。

また、幕末に新撰組の副長として活躍した土方歳三の菩提寺でもあり、境内には銅像が建てられています。

アジサイの名所としても知られ、多くの参拝者が訪れる寺院です。

境内案内

京王線高幡不動駅の南口を出ますと、右手前方に高幡不動への参道が延びています。

参道の突き当たり、道路を渡ると正面が仁王門になります。国の重要文化財にも指定されている門です。

左手には土産物屋さんです。「桑の葉うどん」や「高幡まんじゅう」など書かれているのが見えましたので、帰りに寄ってみることに。

仁王門の手前、右手に境内案内図がありましたので、目を通します。

一礼して仁王門をくぐります。左右の金剛力士像は室町時代のものとのこと。

門の先、前方に見えるのが不動堂です。

左手に手水舎がありましたので、お清めをします。お隣には立派な松の木も聳えていました。

参道に戻ります。右手には御守りの授与や護摩修行の受付を行う宝輪閣(お札所)です。大きな建物ですね。

常香炉でお線香をお供えし、お清めをしてから不動堂に進み、参拝します。不動堂は、東京都最古の文化財建造物です。中では護摩修行が行われていました。

参拝を終え、手前にはおびんずるさまがいらっしゃったので、撫でさせて頂きました。

不動堂に向かって左手が開けていて、その先に土方歳三と思われる像や、石碑が並んでいるのが見えますので、行ってみます。

不動堂の左前方には五重塔。綺麗です。

こちらが土方歳三の像です。凛々しい顔をした土方さんですね。お隣には、土方歳三と近藤勇の顕彰碑(功績などを称えたもの)である「殉節両雄之碑」もありました。

土方さんの左奥が、福徳弁財天をお祀りした弁天堂です。橋を渡って参拝します。池には大きな燈籠があり、蓮の葉が茂っていました。

弁天堂を振り返った景色が素敵だったので、撮影。

弁天堂のさらに奥には、駐車場の先に、交通安全祈願殿である降魔殿がありました。

再び土方像の前に戻ります。こちらは不動堂を左斜め前からの絵です。

左手に五重塔を見つつ、不動堂の後ろにある奥殿へ。

まず、奥殿の右にあった「上杉憲顕の墳」に参拝します。こちらは室町時代の武将であった上杉憲顕の墓所とのこと。

そしてお隣の奥殿へ。ガラスの向こうには、大きな不動三尊像を見ることができます。参拝します。

奥殿の中は展示室にもなっていて、300円で拝観できますので入ってみます。中は撮影禁止でしたので画像がありませんが、大きな不動三尊像を間近に見ることもできました。

奥殿を後にして、さらに境内の先へと進みます。

右手に「文永の板碑」と書かれた碑がありました。こちらは鎌倉時代初期のもので、当時この辺りに勢力を伸ばしていた高麗一族の、始祖の供養塔とのこと。

左手、少し石段を上がった先には大師堂があるようですので、先にそちらにお参りすることに。

石段の右手には弘法大師の像がありましたので、手を合わせます。

その先に、独特の容姿をしたかっこいい狛犬さんがいらっしゃいました。こちらは左の狛犬さん。子供もいます。

こちらが右の狛犬さん。どことなく人間の姿にも近いような、そんな容姿の狛犬さんです。

左手に手水舎です。お清めをします。手水舎には精巧な龍の彫刻が施されていました。

右手に稲荷社がありましたので、まずはそちらに参拝します。

稲荷社のお隣には五輪塔です。第二次大戦の供養塔のようです。

再び手水舎の前まで戻り、大師堂へと続く石段を上がります。

石段を上がり切った正面が、弘法大師(空海)をお祀りしている大師堂です。大師堂の手前には、「八十八番」と書かれた弘法大師像がありましたので、そちらには八十八ヶ所巡りの締めに、改めて参拝することに。

大師堂に参拝します。中には弘法大師の像があるのも見えました。

大師堂の左にあるのが、虚空蔵菩薩をお祀りした虚空蔵院です。

虚空蔵院にも参拝します。虚空蔵菩薩は、無限の知恵と慈悲をもった菩薩といわれています。

反対側、大師堂の右には、聖天様(歓喜天)をお祀りした聖天堂です。

三つの堂宇に参拝しましたので、石段を一度下り、元の参道に戻ります。

大日堂へと続く山門の手前、右手には納経所(朱印所)があり、左手には大きな観音像がありました。

石段を上がり、山門へ。

山門には左右に見事な彫刻が施されています。

山門の右手に五郎権現社と書かれた社がありましたので、参拝します。平安時代、源頼義が奥州の騒乱鎮圧に際し、八幡社を勧請したのが元になったとされる権現社です。

参道に戻り、山門の先、左前方が大日堂です。

こちらが、ご本尊である大日如来をお祀りしている、大日堂の正面になります。

大日堂の左後方が、先ほどお参りした大師堂などがあるエリアになります。僕たちは山門を通りたかったので、そちら側から来たのですが、大師堂からそのまま大日堂に行くこともできます。

左手にはめちゃめちゃ急な石段。どうやら上には鐘楼堂があるようですが、石段が立ち入り禁止になっていて、こちらから行くことはできません。

石段の先には観音様の姿も。

さらに大日堂の左奥へと進むと、お地蔵さんが並んでいました。その先は墓地でした。

鳴り龍天井のある大日堂の中には、右手にある玄関より入ることができます。

玄関の前には、お釈迦様の足跡を石に刻んだ、仏足石がありました。

大日堂の拝観料は200円です。撮影禁止でしたので、中の様子をお伝えすることはできませんが、鳴り龍天井はもちろん、裏にも様々なものが安置されていて、素敵な空間を満喫させて頂きました。

大日堂を後にして、山門の手前、境内の右手にあった朱印所にて御朱印を頂きます。こちらで「鳴り龍」の御朱印帳も買い求めました。御朱印が15分ほど掛かるとのことでしたので、その間に他を散策してみます。

五重塔の下に、千体地蔵というのがあるようなので、行ってみます。

中には、陶芸家の渋谷太郎という方の作ったお地蔵さんが、ぎっりしと並んでいました。約4千体あるそうです。撮影可かどうかわからなかったので、撮影せずです。こちらは千体地蔵のお隣の部屋、休憩所にもなっているスペースです。

外へ出て、五重塔へ。間近に見ると、よりでかいです。

五重塔の中にも仏像が安置されていました。手を合わせます。

御朱印を頂きに朱印所に戻り、五重塔の脇にある「山内八十八ケ所巡拝路」の入口へ。この先は、四国八十八ケ所巡拝を模した、山内の巡拝コースです。

少し先に、地図がありましたので確認。八十八ケ所巡りは、山に入り、ぐるっと回って戻ってくるコースみたいです。それなりに距離がありそうですが、挑戦します。

八十八ケ所巡りスタート。完全に山の中に入って行きます。

道中には、八十八の弘法大師像があります。歩き始めてすぐ、こちらが第一番です。あと八十七…長い道のりです。

一つ一つの弘法大師像に挨拶をしつつ、ひたすら山の中を歩きます。

途中、展望台がありまして、ひと休憩。

スタートから40~50分。八十八ヶ所巡りも終盤に差し掛かり、五重塔の姿が見えてきます。やっとここまで戻って来れました。この先には、大日堂の左手、急な石段の上にあった鐘楼堂もありました。

無事に下山し、最後に大師堂の手前にあった、第八十八番の弘法大師像に手を合わせ、八十八ケ所巡りの完遂です。達成感がありますね。

最後に入口にあった土産物屋さんに立ち寄り、高幡不動尊を後にしました。

参拝を終えて

朝の10時過ぎから3時間と少し、境内に滞在してしまいました。そんなにバカ広いわけじゃないんですけど、あっちに行ったりこっちに行ったりしていたら、それだけの時間が過ぎていました。

一番時間を要したのは、間違いなく八十八ケ所巡りですけどね。

八十八ケ所巡拝は、出発する前に境内案内図を確認して、それなりに距離があることは予想できたんですけどね。実際に歩き始めますと、思った以上に距離がありました。しかも完全な山歩きでして、気軽な気持ちで始めてしまい、途中でちょっと後悔しました。

結局一番から八十八番まで、1時間近くかかったのではないかと思います。僕たち以外には、後半に一人のおじさんが追い抜いて行ったのみでして、あとは誰の姿も見ることなく、山の中をただひたすら歩きました。山歩きを想定していなかったため、軽装で出掛けてきてしまい心配だったのですが、無事に帰還できてよかったです。

八十八ケ所巡拝に出掛ける方は、それなりの時間や体力を要しますので、くれぐれもお気を付けください。

とはいえ、山の中を歩くのはとっても気持ち良かったです。まだ暑さの残る一日でしたので、汗だくにはなりましたけれど、濃厚な森の空気に癒されました。立派な木もたくさんあって、ついつい見入ってしまったり。

平坦な道のりではありませんが、とりわけ険しいわけでもありませんので、ハイキングにはちょうどいいコースだと思います。時間や体力に余裕のある方は、是非とも八十八ケ所巡拝に挑戦してみてください。

夏の終わりに、楽しい山歩きの思い出ができました。

もう一つ、印象に残ったのは、境内の一番奥にある大日堂の「鳴り龍」です。嫁がずっと行きたがっていた場所ですね。

天井に描かれた龍の真下に立ち、手を打ちますと、不思議な音が聞こえるんです。はっきりと聞こえます。

震えるような、特徴のある音ですね。

この日は平日だったためか、大日堂の中には僕たち以外誰もおらず、思う存分その音や空間を堪能させて頂きました。天井の龍も迫力がありましたし、お堂の後ろ側もぐるっと回れるようになっていて、安置された様々なものを見ることもできました。贅沢な時間を過ごすことができました。

嫁が欲しがっていた鳴り龍の御朱印帳を、無事に買い求めることもできました。こちらの御朱印帳です。

高幡不動では、拝観料が必要な場所が二ヶ所あります。一つが鳴り龍のいる大日堂で200円、もう一つが不動堂の後ろ、奥殿の展示室で300円です。拝観時間はどちらも9時~16時で月曜日が休館です。

奥殿にある大きな不動三尊像も、迫力があり素晴らしかったです。展示室には他にも古く目を惹くものがたくさんあり、土方歳三ゆかりのものも展示されていました。

大日堂と奥殿、どちらも是非入ることをお勧めしたいです。

その他、間近に見る五重塔も素敵でしたし、大師堂下の狛犬さんは変わった容姿をしていてかっこよかったですし、ところどころに聳える、松をはじめとした立派な木々も素晴らしかったです。

土方歳三の像にもちゃんと挨拶ができました。

これだけ色々と見どころがありますと、3時間なんてあっと言う間に過ぎてしまいますね。

境内をゆっくり散策させて頂き、その後に御朱印を頂いたのですが、御朱印のシステムが独特でして、それにはちょっとびっくりしました。

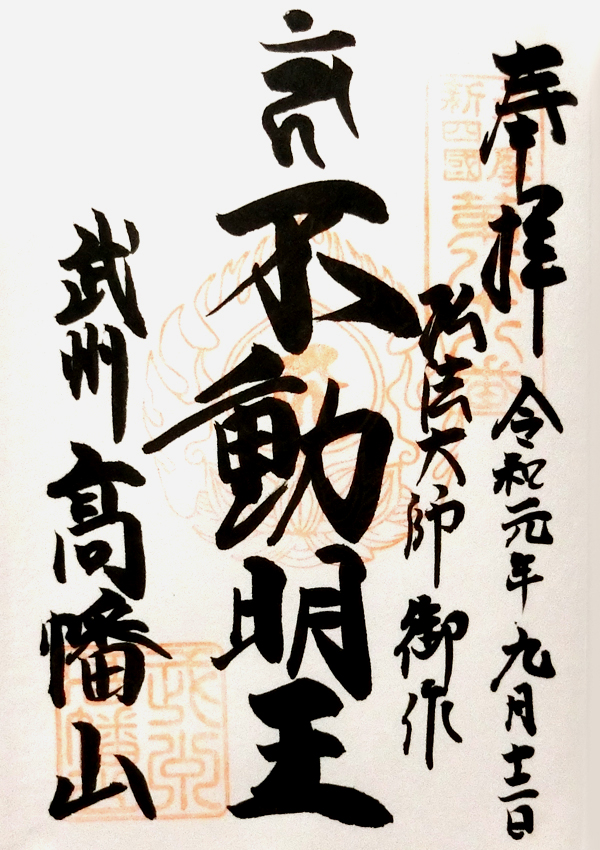

高幡不動には一般的な御朱印は四つあるとのことですが、一度の参拝で一つしか頂けないというシステムなんです。同じ日付で複数の御朱印を頂けないってことですね。

もしかしたら寺院ではこういうところ、他にもあるのかもしれないですけれど、僕はこのパターンに遭遇したのはこちらが初めてです。

ちなみにその四つというのは、以下になります。

- 不動明王(不動堂)

- 大日如来(大日堂)

- 弘法大師(大師堂)

- 昌福弁才天(弁天堂)

他の方の過去ブログなど見ていますと、同じ日付で皆さん頂いていますので、どうやら近年、そのような一度に一枚システムになったようです。

御朱印ブームに何かしら原因があるのかと推測できますが、こればかりは仕方ありませんので、あと3回、また機会を見て訪れようと思います。

また、高幡不動は、関東三大不動の一つに数えられているとのことですが、他の二つのうちの一つは、千葉の成田にある成田山新勝寺です。そしてもう一つが諸説あるようで、埼玉の加須にある不動ヶ岡不動(總願寺)、または神奈川の伊勢原にある大山不動(大山寺)、または埼玉の飯能にある高山不動(常楽院)とされているようです。僕はまだ高幡不動以外はどこにも訪れたことがありませんので、いつか制覇したいですね。

夏の終わりに訪れた高幡不動尊。

参拝できてよかったです。

御朱印

高幡不動では、一般には全部で四種類の御朱印を頂くこができますが、授与して頂けるのは一日一枚(一種類)のみです。

まず、こちらが高幡不動尊の不動明王の御朱印です。

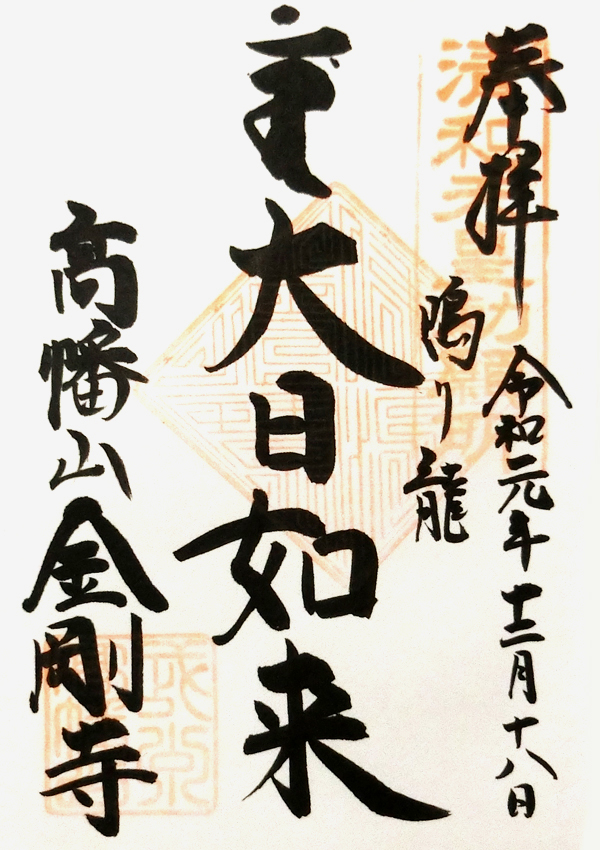

こちらが大日如来の御朱印です。(後日二度目に訪れた際に頂いたものになります)

頂ける御朱印は、不動明王(不動堂)、大日如来(大日堂)、弘法大師(大師堂)、昌福弁才天(弁天堂)の四つです。残り二つも頂くことができ次第、追記でアップさせて頂きます。

また、上記の他に札所巡りの御朱印も別途ございます。

御朱印の受付時間

御朱印と御守りを頂ける時間は、9時から17時までです。

通常時の開門は7時半から17時までです。お正月は1日が0時~19時、2日と3日が6時~18時です。奥殿と大日堂の拝観時間は9時~16時で、月曜日が休館日です。

(※お時間やご対応等変更になる場合もございますので、ご注意ください。)

アクセス

住所は東京都日野市高幡733です。

高幡不動尊の公式サイトはこちらです。

https://www.takahatafudoson.or.jp/

電車

①京王線 「高幡不動駅」から徒歩3分。

南口を出ますと、右前方に参道が延びています。

②多摩都市モノレール 「高幡不動駅」から徒歩5分。

南口を出て京王線の高幡不動駅に向かい、ロータリーまで出ますと、参道が見えます。

駐車場

参拝者用の駐車場がありますので、特別な日でなければ問題なく駐車できると思います。

周辺のパワースポット

日野市の神社一覧