文京区の後楽にある小石川諏訪神社の参拝レポートです。

読み方は「こいしかわすわじんじゃ」です。正式名称は諏訪神社のみになります。近隣にある北野神社の兼務社で、後楽園駅と飯田橋駅の中間辺りに位置しています。

序文に続き、ご由緒、境内案内、見どころ、御朱印、アクセスの順で紹介していきます。

後楽にある「小石川諏訪神社」へ

10月の初旬、かなり久しぶりとなる、都内の神社巡りに出掛けました。いつもの通り嫁と二人でアホみたいに歩き回るやつです。

この日は意外と暑い一日ではありましたが、真夏に比べればはるかに涼しく、歩くのには気持ちのいい季節です。

元々飯田橋にて嫁の用事(歯の治療)がありまして、僕はそれを待つ間に一人靖国神社まで歩き、参拝。

で、その後再び飯田橋にて嫁と合流し、神社巡りのスタートです。

地下鉄を乗り継ぎ半蔵門まで行き、平河天満宮に参拝。次に向かったのが、こちらの記事で紹介する小石川諏訪神社になります。

僕たちはいつも神社巡りに出掛ける際は、前日までに訪れる神社だとか、だいたいのルートだとか決めてしまうのですが、今回は少々迷いました。飯田橋にて用事があったので、その周辺を巡る予定ではいたのですが、その辺りってまだまだ僕が一度も参拝していない神社がけっこうあるんです。

ですので飯田橋を起点にして、どの辺りを中心に回ろうかと悩み…。まぁ、そうやって悩んでいる時間も神社好きとしては楽しいわけですが。

結局、まずは半蔵門まで南下して平河天満宮に参拝し、再び飯田橋まで戻り、そのまま徒歩で駅の北側エリアを周ることにしました。

行きに半蔵門まで地下鉄を乗り継いだ際、乗り換え時に九段下でえらい長い距離を歩く羽目になったので、帰りは永田町経由という別のルートで戻ります。そちらの方が早かった。

飯田橋駅に戻り、地図を確認しながら小石川諏訪神社を目指します。

一応、予定を立てていたのは以下のようなコースです。

小石川諏訪神社→北野神社(牛天神)→小石川大神宮→出世稲荷神社→金刀比羅宮東京分社。

性懲りもなくなかなかの距離を歩くコースではありますが、歩くからこその楽しさもあるんですよね。だから神社巡りはやめられない。

飯田橋駅からは7~8分だったと思います。

小石川諏訪神社に到着です。

ご由緒

ご祭神は、健御名方命(たけみなかたのみこと)と、その妃である八坂刀売命(やさかとめのみこと)です。健御名方命は大国主神の第二の息子で、武神です。本社である信州の諏訪大社では、建御名方神と表記されています。

創建は南北朝時代の明徳元年になります。北野神社(現在も春日に鎮座している)の別当であった龍門寺の住職である梅本坊乗観が、自身の出身地である信州の諏訪大社より御分霊を勧請し、創建されました。乗観の夢に諏訪明神が現れ、ご神託があったと伝えられています。

ご神託に「我その地に移りて民を守り汝が思いを満足せん」との言葉があったことから、江戸時代には樹木が茂っていたこの付近一帯は、「思ひの森」と呼ばれていたそうです。現在も社名にその名残がある「思の森稲荷神社」が、境内社として鎮座しています。

諏訪神社にちなみ、昭和39年までこの辺りは諏訪町という町名でした。

現在の社殿は、第二次大戦後の昭和33年に再建されたものになります。

近隣の春日にある北野神社の兼務社になります。

境内案内

こちらが小石川諏訪神社の入口です。右手前には社号碑です。

参道に入りますと、すぐ右手に旧町名の案内。現在この辺りの住所は文京区後楽ですが、かつては諏訪神社にちなみ、諏訪町だったんですね。

鳥居の後ろに、ひときわ大きな木が聳えているのも目を惹きます。

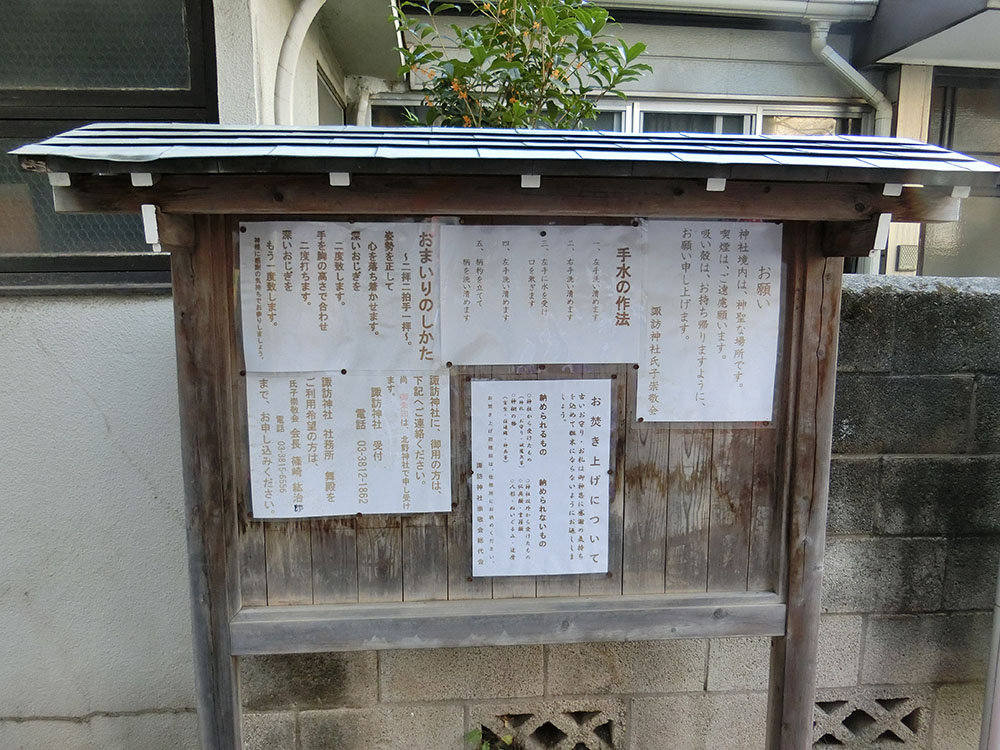

右手には参拝方法や御朱印の案内。御朱印は北野神社で頂ける旨も書かれています。

鳥居の前に立ちます。立派な銅鳥居です。扁額はありません。

一礼して鳥居をくぐり境内へ。すぐ前方が拝殿でして、右奥には境内社のお稲荷さん。

鳥居の後ろ、左に見えた大きな木は、ヒマラヤスギでした。

右にご由緒書きです。目を通します。その後ろが社務所です。

左手、ヒマラヤスギの先に手水舎です。お清めします。

拝殿へと進みます。拝殿の手前には、狛犬さんと銀杏の木が対になっています。

狛犬さんは、左右どちらもマスクをしていらっしゃいました。コロナ禍ならではですね。こちらが左の狛犬さん。子供もいて、小さいマスクしてます。

こちらが右の狛犬さん。マスクが可愛く見えてきます。

拝殿の前へ。拝殿は木の茶色と白を基調とした建物で、派手さはありませんが、落ち着いた美しさがあります。

賽銭箱には梶の葉の神紋。参拝させて頂きます。

拝殿を振り返りますと、こんな景色です。左の建物は一階が社務所、二階が舞殿です。

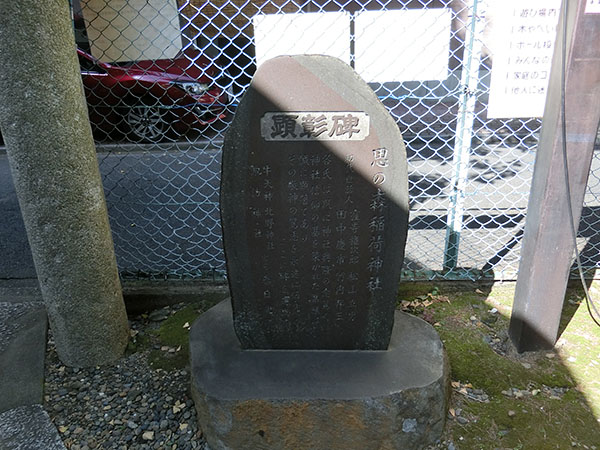

拝殿に向かって境内の右手には、ハート型のおみくじ結び所。下には力石のような丸い石があり、右には顕彰碑です。

拝殿の右脇に、境内社の思の森稲荷神社です。赤い鳥居が連なっています。扁額には「思の森稲荷大明神」。

赤い鳥居の右手には、思の森稲荷神社の顕彰碑がありました。この脇からも境内には出入りができます。

連なる鳥居をくぐり、思の森稲荷神社にも参拝させて頂きます。

思の森稲荷の社殿前にいた神狐さんは、スマートな容姿の神狐さんでした。

思の森稲荷神社の鳥居を出て、再び拝殿前へ。こちらは拝殿を右斜め前から。

拝殿に向かい左奥には小路が続いていまして、そちらからでも境内に出入りができます。

境内をひととおり散策させて頂き、諏訪神社を後にします。

参拝を終えて

飯田橋にて最初に訪れた小石川諏訪神社は、小さな神社ではありましたが、雰囲気もよく居心地のいい神社でした。

僕はこの日、一人で訪れた靖国神社にて巨大な銅鳥居をくぐり、次に嫁と訪れた平河天満宮でも銅鳥居をくぐり、さらにこちらの諏訪神社でも銅鳥居をくぐることに。同じ日に三つもの神社にて銅鳥居をくぐるというのは、おそらく初めてではないかと。

そうなると、この後訪れる予定である神社も、鳥居は全て銅なのではないかと、そんな期待もついつい芽生えてしまったり。

神社巡りを始めたばかりの頃は、鳥居が石なのか木なのか銅なのかなんて、全く気にしてもいなかったんですけどね。いつの間にやら、じょじょにそういうところにも目が行くようになったってことですね。

鳥居だけではなく、諏訪神社には他にも見どころがありました。

狛犬さんがマスクをしていたのも印象的でした。コロナ禍ならではですからね。そしてこれがまた意外と似合ってしまっていて、可愛らしいんですよ。マスクを外してどんなお顔なのか見てみたくもありましたが、さすがにそれは我慢しました。左の狛犬さんの足元には子供もいて、そちらもしっかりマスクしてました。

マスクの狛犬さんというのは、僕は他の神社でも見ていそうで見ていませんでした。こちらが初めてです。今ならではの貴重なものが見れました。

左右の狛犬さんの脇には、それぞれ立派な銀杏の木がありまして、その後ろには茶と白を基調とした社殿。この全体の感じが美しくて、秋の陽射しに映えていました。

鳥居脇のヒマラヤスギも大きくて目を惹きました。

境内社の思の森稲荷は、参拝前、連なる鳥居の前に立ったときには、奥が暗くてよく見えず、少し怖い感じがしたんですよ。

しかしです。実際に鳥居をくぐり社殿まで行きますと、最初に見ていたような暗さは全く感じませんでした。社殿の前は明るかったです。

さらには参拝後に改めて鳥居の前から奥を見ますと、もう暗い印象とか怖い印象はすっきり綺麗になくなっていました。つまり、参拝する前と後とでは、鳥居の奥の見え方が全く変わりました。それが未知に対する怖さだったのか、何かしらの脳のメカニズムなのかはわかりませんが、不思議なものです。

僕は生まれも育ちも諏訪大社のお膝元である長野県の茅野市でして、初宮参りや七五三はもちろん、結婚式まで諏訪大社で挙げております。ゆえに、各地の諏訪神社に足を運ぶ際には、いつもどこか少し懐かしい気持ちも抱きつつ、参拝させて頂いております。

このたびも小石川の諏訪神社にて、故郷のことなども少し思い浮かべたりしつつ、静かな時間を過ごさせて頂きました。

小石川諏訪神社、参拝できてよかったです。

続いては、近くにある北野神社(牛天神)へと向かいます。

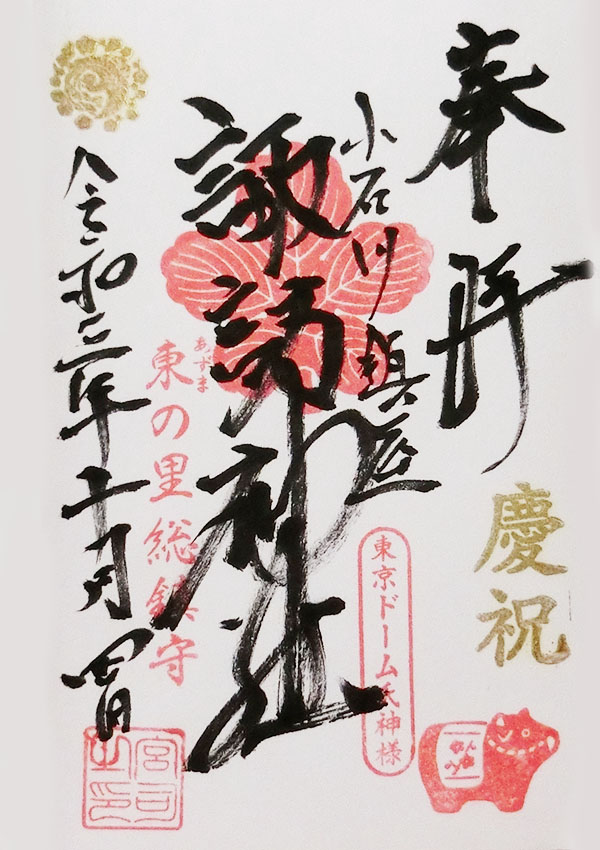

御朱印

こちらが小石川諏訪神社の御朱印です。

御朱印の受付時間

小石川諏訪神社の御朱印は、本務社である北野神社(牛天神)の授与所で頂くことができます。

御朱印と御守りを頂ける時間は、9時から16時までです。

(※お時間やご対応等変更になる場合もございますので、ご注意ください。)

アクセス

住所は東京都文京区後楽2-18-18です。

小石川諏訪神社の公式サイトはありません。本務社の北野神社の公式サイトはこちらです。

http://ushitenjin.jp/

電車

①丸ノ内線/南北線「後楽園駅」から徒歩7~8分。

1番出口から地上に出て、目の前の道路を右に進みます。「牛天神下」信号を通り過ぎ、最初の右手路地に入ってすぐです。

②各線「飯田橋駅」から徒歩7~8分。

飯田橋駅からですと、位置的にはちょうど駅の真北になります。

③三田線「春日駅」から徒歩9~10分。

A3出口から春日通りに出て、後楽園方面(西)です。

駐車場

参拝者用の駐車場はありません。すぐ近くにコインパーキングがあります。また、神社前の道路に、ごく短時間でしたら、他の車のご迷惑にならぬよう、路駐も可能かと思われます。

周辺のパワースポット

文京区の神社一覧