小田原市にある山角天神社の参拝レポートです。

読み方は「やまかくてんじんしゃ」です。正式名称は「天神社」のみになります。「いかり天神」の姿をした菅原道真画像があることでも知られ、一説には童謡『通りゃんせ』発祥の地ともいわれている神社です。小田原城の南西に位置しています。

序文に続き、ご由緒、境内案内、見どころ、御朱印、アクセスの順で紹介していきます。

小田原の「山角天神社」へ

この日は嫁と二人、冬の温泉にのんびり浸かろうと出掛けてきました。

僕たち夫婦は、毎年1月後半には温泉に出掛けるというのが定番になっているんです。寒い時期の温泉は最高ですからね。

これが2月になりますと、花粉症の僕がなかなか大変なことになるので、1月中というのを目安にしております。

目的地は箱根ではありますが、その途中に小田原に寄り道をして、小田原城を観光しつつ、周辺の神社巡りを少々しようかと、そんな計画です。

朝イチで自宅を出発し、電車を乗り継ぎ、ロマンスカーにて小田原駅に到着。

まずは駅の北西にある大稲荷神社に参拝し、続いては駅の反対側、小田原城の東にある松原神社へ。

二つの神社への参拝を終え、続いて向かったのが山角天神社です。

大稲荷神社、松原神社はどちらも「小田原三大明神」に数えられている神社です。あと一社は小田原城の東にある居神神社でして、山角天神社は、小田原城方面から居神神社に向かう途中にあるんです。地図を見ていて発見しました。

童謡『通りゃんせ』発祥の地ともいわれている神社とのことで、徒歩圏内ならぜひ訪れてみようと。『通りゃんせ』ってちょっと怖い歌というイメージがありますので、そのモデルがどんな神社なのか、とっても興味がありますし。

そんなわけで、小田原三大明神巡りの途中に、一社挟むというルートになりました。

松原神社からは、7~8分ほどだったかと思います。

住宅街の中を歩いていますと、赤い鳥居が現れました。

到着です。

ご由緒

ご祭神は、学問の神様としても知られている、菅原道真公(すがわらのみちざねこう)です。

道真公は、平安時代の類まれなる才能の持ち主だった学者で、人々からも厚い信頼を得ていた人物です。死後に天満天神として神格化されました。

創建の年代は不明です。木造のご神体に「永禄4年極月吉日」とあることから、室町時代後期よりも前であることは推察されます。

当社には、かつては別当寺だった三光寺(現在は廃寺)の什宝で、北条氏康が奉納したといわれる「いかり天神」の姿をした「藤原道真画像」(小田原市の重要文化財)があります。

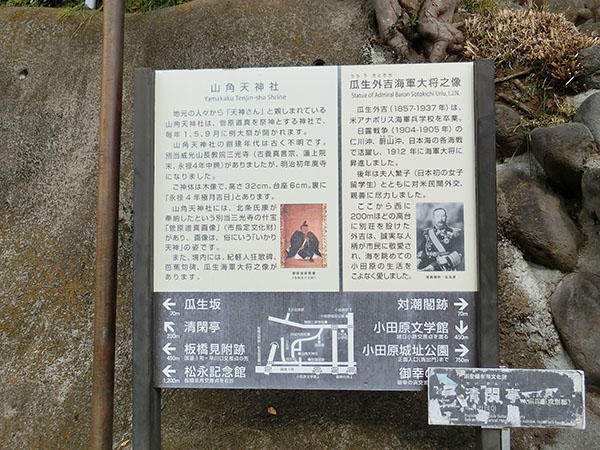

境内には、日露戦争で活躍した瓜生海軍大将之像や、松尾芭蕉の歌碑、紀軽人狂歌碑などがあります。

一説には、童謡『通りゃんせ』発祥の地ともいわれている神社です。

境内案内

こちらが山角天神社の入り口です。赤に黒字の扁額が目を惹きます。扁額そのものもでかいです。

山角天神社は小山の上にありまして、その斜面には曲がって伸びている大きな二本の木。こちらもまた目を惹きます。

鳥居の左手にはご由緒書きと、瓜生海軍大将之像についての説明書き。目を通します。

一礼して鳥居をくぐります。すぐ右には赤字で刻まれた社号碑。

石段を上がります。途中、左手に瓜生海軍大将之像が見えますので、後ほど行ってみることに。

瓜生海軍大将之像側には、もう一本細い石段がありまして、そちらからでも境内には行けそうです。これが天神様の細道なのかな~と思ってしまったり。

石段を上がりますと、前方に社殿です。右には境内社。

右後方に句碑の説明書きがありました。

境内の右手に芭蕉の句碑です。

左手は社務所。

社務所の前には「通りゃんせ」の碑。

参道を進みます。

右手の境内社は、扁額に「夜叉神社」とありました。後ほど参拝させて頂くことに。

夜叉神社の鳥居の脇に、小田原出身の狂歌師、紀軽人の狂歌碑です。奥には手水鉢。

拝殿前には左右に梅の木があり、右の梅は少し花が咲いています。

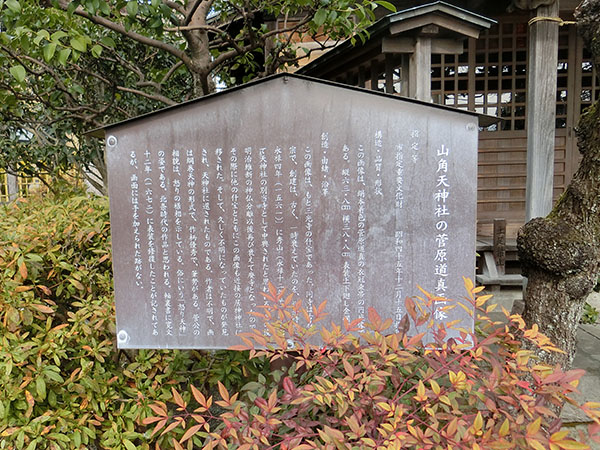

左の梅の前に、菅原道真画像についての案内書き。

拝殿には龍と獅子の彫刻です。

参拝させて頂きます。

拝殿には「怒り天神」の姿であるという菅原道真画像が展示され、誰でも見られるようになっていました。小田原市の重要文化財です。

拝殿を振り返りますと、こんな景色です。

社殿の右手にも境内社が一つ。扁額がなく社名はわかりませんでしたが、参拝させて頂きます。

社殿の右奥には、あまり神社ではお見掛けしない木です。すみません、何の木なのか名前がわからず…。奥まで行きますと本殿も見ることができます。

同じく、社殿の左奥にも二本の大木。

夜叉神社にも参拝し、瓜生海軍大将之像の方に行ってみます。石段の上からは海も見えます。

こちらが瓜生海軍大将之像。瓜生外吉は、日露戦争で活躍された海軍大将です。大将之像に一礼し、山角天神社を後にしました。

参拝を終えて

山角天神社は小山の上にありまして、石段を上がった先の境内は、とっても気持ちがよかったです。

あいにくの曇り空ではありましたが、境内から石段を見下ろした先に、ほんの少しだけ海も見えました。晴れている日でしたら、もっとはっきりと見えるのではないかと思います。

小高い場所にある神社は、それだけで天空感があるんですよね。

そんな境内にて、句碑、拝殿前の梅の木、社殿後方の名前のわからない大きな木など、目を惹くものもいくつかありました。

始終僕たち夫婦しかおりませんでしたので、のんびりと散策させて頂きました。

こちらの天神社には、北条氏康が奉納したとう「怒り天神」の姿をした「藤原道真画像」があるのは、事前に調べた際に頭には入っていたのですが、てっきり普段は見れないものとばかり思っていたところ…おもいっきり拝殿に展示されていました。

ガラスの向こう側ですので手は触れられない場所なのですが、けっこう近くに見ることができます。

レプリカやコピーなのかな?とも思ったのですが、そのような説明はどこにもなく、おそらく原物なのではないかと。

「怒り天神」というからには、もっとめちゃめちゃ怒っている顔なのかと思いきや、意外と優しそうにも見えるお顔の絵でした。見方によっては、不機嫌な表情にも見えますけれど。

貴重な「怒り天神」の画像を間近に見れて嬉しいです。

そしてこちらの天神社、『通りゃんせ』のモデルという説もある神社なのですが、「通りゃんせ」のようなちょっと怖いイメージは全くなかったです。もちろん昼間だからというのはあるかもしれませんし、歌が出来た時代とは景色もだいぶ違うのかもしれませんけれど。

もしくは、境内の雰囲気などは元々関係なく、「怒り天神」に因んだ歌なのかもしれません。

鳥居の赤い扁額や、社号碑の赤い文字など、なんとな~く「怒り天神」を連想させるような赤でもありましたし。

参道の石段脇には細い石段が別にありましたので、それが「天神様の細道」なのでは?と勝手にあれこれ想像してみたりもしました。

ちなみにですが、『通りゃんせ』のモデルといわれている神社は、山角天神社の他にあと二か所あるみたいです。一社は同じ小田原にある菅原神社、もう一社は埼玉の川越にある三芳野神社とのこと。そんなふうに挙げられていますと、ぜひあと二社にも行ってみたくなるものです。

山角天神社、参拝できてよかったです。

続いては、小田原三大明神の最後の一社、居神神社へと向かいます。

御朱印

山角天神社の御朱印はありません。

(※ご対応等変更になる場合もございますので、ご注意ください。)

アクセス

住所は神奈川県小田原市南町1ー5ー37です。

山角天神社の公式サイトはありません。

電車

①箱根登山鉄道「箱根板橋駅」から徒歩10分。

駅を背にして目の前の旧東海道(国道1号線)を右に進みます。新幹線の高架をくぐり、次の小田急線と東海道本線の高架をくぐってから、少し歩いて左の路地に入った先です。

②JR/小田急線「小田原駅」から徒歩13~15分。

小田原城址公園を抜け、報徳二宮神社の南西です。

その他、JRの早川駅からも15~20分ほどになります。

駐車場

参拝者用の駐車場はありません。道路も狭いので路駐も厳しいかと思われます。小田原城の周辺に有料駐車場がいくつもありますので、そちらに停めて徒歩で向かうのがよいかと。

周辺のパワースポット

小田原市の神社一覧

著者が参拝した小田原市の神社一覧です。