文京区の本郷にある金刀比羅宮東京分社の参拝レポートです。

読み方は「ことひらぐうとうきょうぶんしゃ」です。香川県にある金刀比羅宮の分社で、「水道橋のこんぴらさん」として親しまれている神社です。最寄り駅は水道橋駅になります。

文に続き、ご由緒、境内案内、見どころ、御朱印、アクセスの順で紹介していきます。

水道橋の「金刀比羅宮東京分社」へ

10月の初旬、嫁と二人で飯田橋駅周辺の神社巡りに出掛けて参りました。

嫁が飯田橋にある歯科大附属病院に、少し前から定期的に治療のため通っていまして、今回は僕もそれに同行し、嫁の歯医者終了後に神社巡りに出掛けた形です。

朝イチで自宅を出発し、飯田橋駅に到着。

そして嫁が口を開けて痛い想いをしている間に、僕はひとり徒歩にて九段下まで向かい、靖国神社に参拝します。

嫁と二人で神社というのがここ数年当たり前になっていましたので、たまには一人で神社というのもいいものですね。

靖国ひとり参拝を終え、再び徒歩にて飯田橋に戻り、歯の治療を終えた嫁と合流します。

そこからはまず、地下鉄を乗り継ぎで半蔵門まで行き、平河天満宮に参拝。江戸三大天神の一社にも数えられている天神様です。

その後は再び飯田橋駅へ。なんだかこの日の僕は、同じような場所を歩いたり電車に乗ったりしながら、行き来しているような気がします。

飯田橋駅からは北側のエリアへ。

まずは小石川諏訪神社、そこから牛天神北野神社、小石川大神宮、出世稲荷神社と歩き回り、続いて向かいましたのが、こちらの記事で紹介する金刀比羅宮東京分社です。

金刀比羅宮東京分社が、この日僕が訪れる7か所目の神社です。

小石川諏訪神社以降は、飯田橋駅から北側を東にぐるっと回って、水道橋駅に向かうようなルートです。だいぶ歩いてます。

水道橋駅の近辺にも、まだまだ僕が未参拝の神社がありましたので、そちらも全て参拝してから帰りたい欲求には駆られますが、それを言い出すときりがないんですよね。

10月ですので陽が落ちてくるものだいぶ早くなりましたし、次の金刀比羅宮東京分社を最後にして、この日はおとなしく帰宅することにしました。おなかもだいぶ減りましたし。

そんなわけで、金刀比羅宮東京分社をこの日の神社巡りの締めに決め、一つ前の出世稲荷神社から歩くこと数分。

路地の先に緑が茂る一角と、石鳥居が見えてきました。

金刀比羅宮東京分社に到着です。

ご由緒

ご祭神は、大物主神(おおものぬしのかみ)と倉稲魂神(うがのみたまのかみ)の二柱です。

大物主神は日本神話の神様で、国の守護神であり、稲作豊穣、疫病除け、醸造などの神様として信仰されています。また、水神、雷神としての性格も持ち、蛇神ともいわれています。日本書紀では、国造りの神である大国主神の和魂(にきみたま)であるとされています。

倉稲魂神は五穀豊穣の神様で、宇迦御魂神とも表記され、稲荷神とも同一です。

創建は江戸時代後期の文政の時代です。中山道下板橋宿上宿の名主であった板橋市左衛門という人物が金毘羅大権現を勧請し、邸内祠として祀られたのが始まりです。

明治13年に金刀比羅神社として公認され、明治21年には神田和泉町に遷座し、金刀比羅宮直轄の境外末社に加えられました。

明治23年に深川古石場町(現在の江東区)に遷座し、「深川のこんぴらさん」として親しまれましたが、昭和の第二次大戦の空襲により社殿が焼失してしまい、本社である讃岐の金刀比羅宮の旭社へと遷されます。

昭和31年に、元高松藩主の松平頼明より、讃岐高松藩上屋敷の邸内社として江戸時代に創建されていた、水道橋金刀比羅神社の境内地が再建用地として寄進され、二社(水道橋金刀比羅神社と、深川のこんぴらさん)を合わせて祀ることとなります。

昭和39年に現在の地の遷座し、「水道橋のこんぴらさん」として親しまれるようになり、現在に至ります。

境内案内

こちらが金刀比羅宮東京分社の入口です。この一角だけ森のようになっています。

石鳥居には「しあわせさん。こんぴらさん。」。一礼して境内へと進みます。

参道の両脇には燈籠が二基あり、その先に拝殿です。

こちらは左の石灯籠。鹿が彫られている石灯籠です。

こちらは右の石灯籠。同じく鹿が彫られています。

参道に掛かるように、桜の木が伸びています。

右手、石灯籠の向こうには、御大典記念で植樹された小賀玉(おがたま)の木です。

小賀玉の先が手水舎なのですが、残念ながらコロナ禍で使用できず、シートが掛けられていました。後ろには石灯籠や石碑も。

拝殿へと進みます。

拝殿の手前、左手に緑に隠れて狛犬さんがいらっしゃるのが見えました。

狛犬さんの前へと行ってみます。少し変わった容姿の狛犬さんです。子供もお乳を飲んでいます。この左手が社務所です。

反対側、右手の奥にも狛犬さんがいらっしゃいました。一部欠けてしまっていますが、こちらもまた変わった容姿の狛犬さんです。

拝殿の前へ。拝殿は、薄い朱色(あるいは薄い紫)と白を基調とした建物です。

屋根には金刀比羅宮の「丸に金」の神紋です。

同じくお賽銭箱、提灯、拝殿の扉にも金の神紋。

参拝させて頂きます。

拝殿を振り返りますと、こんな景色です。

こちらは参道に掛かる桜を反対側から。

社務所にて御朱印を頂きます。

社務所の前には大きな石もありました。左の狛犬さんの手前です。

御朱印を頂き、境内を後にします。こちらは鳥居を出てから、社殿に向かい右手です。かつてこの地一帯は、高松松平家の下屋敷があったとの説明書きがありました。

さらに右手に、赤い鳥居のお稲荷さんが見えましたので、行ってみます。

こちらのお稲荷さんは、金刀比羅宮東京分社の境内社のようです。扁額には「水道橋稲荷社」とあります。

鳥居をくぐり、参拝させて頂きます。

金刀比羅宮と水道橋稲荷の間が駐車場になっていまして、奥に灯籠が見えましたので、行ってみることにします。

奥へと進みますと、金刀比羅宮東京分社の本殿を見ることもできます。

駐車場の突き当りには、石灯籠とその左に巨大な石垣がありました。これは近づかないと気付かなかった。しばし石垣を眺め、金刀比羅宮東京分社を後にしました。

参拝を終えて

この日の神社巡りの最後に訪れた金刀比羅宮東京分社は、緑の綺麗な、森の中のような神社でした。境内が広いわけではありませんが、木々が多く、緑が占める割合が多い境内だったからだと思います。鳥居の外から見た景色もまた素敵でした。

参道には、社務所の手前から伸びた桜の木が斜めに掛かっていまして、桜の時期にはきっと、また格別な風景も楽しめるものと思います。ぜひその時期にも来てみたくなります。

緑の合間に見える燈籠などもいい感じでして、なんだか落ち着くんですよね。

狛犬さんにいたっては、木々の陰に隠れるようにいらっしゃいましたので、うっかり気付かずに通り過ぎてしまうところでした。で、気付いた後も見れば見るほど変わった容姿の狛犬さんでして、惹かれるものがありました。個人的には、眉毛と歯がより印象に残っています。

少々残念でしたのは、コロナ禍ゆえに手水舎が使えず、ブルーシートが掛けられていて見ることもできなかったことですね。他の方のブログなど拝見させて頂きますと、風情のある手水の写真が掲載されていますので、見るだけでも見たかったな~と。こればかりは仕方ありませんけれど。また近くを訪れる機会がありましたら、そのときの楽しみにとっておくことにします。

あとは謎でしたのが、駐車場の奥にありました大きな石垣です。帰宅後にググればいいや、と思ってたんですけど、結果ググっても一切の情報がなく…。写真をじっくり眺めていますと、もしかしたら昔のものではなく、意外と最近のもののような気すら、だんだんしてきます。社務所で聞いてみればよかった。こちら、何かわかりましたら追記させて頂きます。

僕は東京にて、金刀比羅と名の付く神社には何か所か参拝しておりますが、いつか香川にある本社にも足を運んでみたいと、常々思っております。全国各地の本社を巡る旅などもできたらいいな~とも。そうこうしているうちに、年老いて歩けなくなってしまったらいかんので、したいことはできるうちに実現させなきゃいかんですね。

頑張ります。

この日は全部で7か所の神社を訪れ、こちらの金刀比羅宮東京分社も含め、数か所で御朱印を頂きまして、その全てで丁寧なご対応をして頂きました。ありがたい限りです。

神社巡り自体大好きではありますが、気持ちのいいご対応をして頂くと、さらに好きになっちゃいますからね。

御朱印など書くのはもちろん、その都度対応しないといけない神職の方々の大変さを考えると、本当に頭が下がる思いです。日本の神社を守ってくださっている方々ですからね。

僕たちも失礼のないように参拝させて頂きますので、これからもどうぞよろしくお願い致します。

本日もいい神社巡りができました。

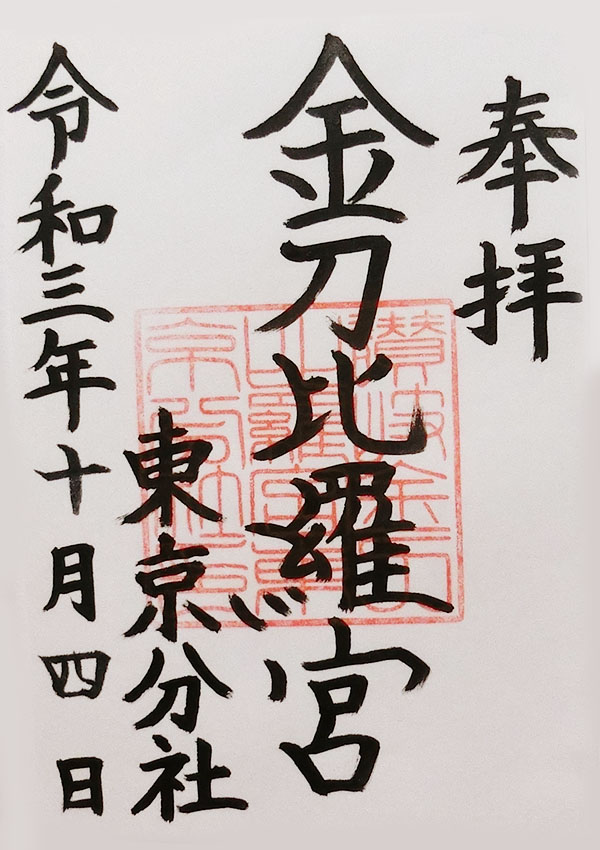

御朱印

こちらが金刀比羅宮東京分社の御朱印です。

御朱印の受付時間

御朱印と御守りを頂ける時間は、9時から17時までです。

(※お時間やご対応等変更になる場合もございますので、ご注意ください。)

アクセス

住所は東京都文京区本郷1-5-11です。

金刀比羅宮東京分社の公式サイトはこちらです。本社である金刀比羅宮のサイト内に案内が出ています。

http://www.konpira.or.jp/ARCHIVES/branch/tokyo.html

電車

①三田線/JR総武・中央線「水道橋駅」から徒歩2~5分。

三田線ですとA1出口を出て、目の前の大通り(白山通り)を右に進み、最初の路地を右折、次を左折ですぐです。徒歩1~2分です。JRですと東口を出て神田川を渡り、三田線の水道橋の先にある路地を右折、その先左折です。徒歩5分ほどです。

②丸ノ内線/大江戸線「本郷三丁目駅」から徒歩10分。

丸ノ内線なら1番出口、大江戸線なら3番出口から、水道橋駅方面に歩いて10分ほどになります。

③丸ノ内線/南北線「後楽園駅」から徒歩10分。

A1出口、4a出口から白山通りまで出て、そこか水道橋駅方面へと進むのがわかりやすいかと思います。

駐車場

境内のお隣に、数台駐車できる参拝者用の駐車場があります。特別な日でなければ、問題なく駐車できるかと思います。駐車の際には「社務所まで申し出てください」との案内が出ていますので、そのようにお願いします。

周辺のパワースポット

文京区の神社一覧