熱海市にある来宮神社の参拝レポートです。

読み方は「きのみやじんじゃ」です。国の天然記念物にも指定されている、樹齢二千年の大楠(大クス)があることでも有名で、熱海を代表する観光スポットのでもあります。麦こがしを撒き散らす「こがし祭り」でも知られています。熱海駅の一つお隣り、来宮駅から徒歩5分です。

序文に続き、ご由緒、境内案内、見どころ、御朱印、アクセスの順で紹介していきます。

熱海の「来宮神社」へ

この日は嫁と二人で熱海に温泉旅行にやって来た二日目でして、夕方には帰路に就かねばならない、ちょっと淋しい気持ちのある最終日です。一泊二日の旅行ですので。

熱海には伊豆山神社と来宮神社という有名な神社が二つあります。ですので温泉でのんびりしつつ、この二つの神社を回ってみるのが、今回の旅行の目的です。どちらの神社も名前こそ聞いたことはありましたが、一度も訪れたことがなかったので。

まず初日は熱海駅から近い伊豆山神社に参拝しました。さらにそこから一時間掛けて、険しい山道を登った先にある本宮にも参拝。

なかなか大変な道のりでしたが、その分心にも残る参拝になりました。

夜には温泉にゆっくり浸かり、海の幸を肴に美味しいお酒を飲んで熟睡しました。

そして二日目です。

一泊二日の旅行って、あっと言う間ですよね。短いですよね。

ほんとは一週間くらい掛けてのんびりしたい…。ちょっとした夢でもありますが。いつか実現させたいと思っています。

初日は晴れ間ものぞいたりして気持ち良い天気だったのですが、二日目のこの日は残念ながら朝から雨の予報。

雨だとやっぱりテンションは下がってしまいます。傘を持って歩かないといけなかったり、何かと憂鬱な気分にはなってしまいます。

しかしです。

予報に反して、朝は雨が降っていません。どんよりとした空ではありましたが、雨の方は大丈夫そうです。

そんな状況に少しテンションが上がりつつ、お世話になった温泉旅館を後にして、来宮神社に向かいます。

来宮神社には、熱海駅からバスで行くこともできますし、電車でお隣の来宮駅まで行き、そこから徒歩でもすぐのようです。

僕たちは電車ルートを選択しましたので、熱海駅から電車に乗り来宮駅へ。

熱海駅は駅ビルがあったり、足湯があったり、土産物屋さんがたくさんあったりと、かなり栄えているのですが、来宮駅はとても静かです。お店とかもほとんどない感じです。

駅を降りると少しだけ雨が降って来ていましたが、気にならないほどの小雨です。

足早に来宮神社方面に向かいます。

駅から歩くこと5分ほど。高架下のトンネルの先に、来宮神社の鳥居が姿を現しました。

ご由緒

ご祭神は、日本武尊(やまとたけるのみこと)、五十猛命(いたけるのみこと)、大己貴命(おおなもちのみこと)の三柱です。

日本武尊は、第12代景行天皇の皇子で、第14代仲哀天皇の父であり、武勇に優れた日本古代史上の伝説的英雄です。五十猛命は須佐之男命(すさのおのみこと)の息子で、林業の神でもあります。大己貴命は、国造りの神である大国主命の別名で、須佐之男命の子孫神です。

創建の年代は定かではありませんが、社伝によると奈良時代の初期である和銅3年(710年)とされています。

熱海湾で漁師の網に神像のようなものが掛かり、麦こがしを供えて祀ったところ、五十猛命が現れたと言います。五十猛命は自らを波の音の聞こえない七本の楠の洞に祀れば、この地を守護すると言い残しましたので、村人が一堂で楠を探し出し、現在の地に祀ったのが始まりだと伝えられています。木の根を神体としたところから「木の宮」と称されるようになったそうです。

古くは木宮明神や来宮大明神と称されていました。

境内には七株の大楠があったとのことですが、現在残っているのは、国の天然記念物にも指定されている樹齢二千年の大楠と、落雷を受けても尚成長している樹齢千三百年の第二大楠の二本のみです。

樹齢二千年の大楠は、一周すると寿命が一年延びると言われています。「阿豆佐和気神社(あずさわけじんじゃ)の大楠」と名前が付いているのですが、これは天然記念物指定時当初の来宮神社の名称とのこと。

毎年七月には、創建に因んだ麦こがしを撒き散らすお祭りである「こがし祭り」も行われています。

樹木神を祀る「キノミヤ信仰」の神社であり、来福・縁起の神として古くから厚く信仰されている神社です。

「きのみや」を「忌の宮」と解して、禁酒など断ち物の祈願をする人なども多く参拝するそうです。

境内案内

来宮駅から5分ほど歩きますと、高架下のトンネルがあります。その先が来宮神社です。

トンネルを抜けると、来宮神社の赤い鳥居が姿を表します。

道路を渡り鳥居の正面へ。鳥居の赤と後ろの緑が素敵です。

一礼して鳥居をくぐります。

鳥居の先、左手にご由緒が書かれています。

参道を進みます。両脇の竹の緑が淡くて優しい感じがします。

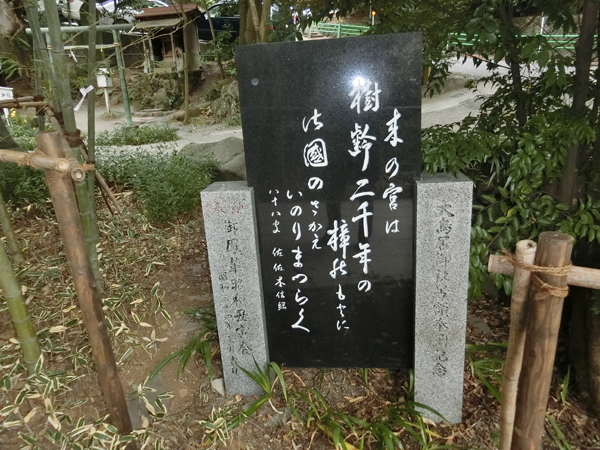

右には、明治から昭和にかけての歌人、佐佐木信綱が大楠を詠んだ歌碑です。

そのすぐ先に、大きな楠があるのが目に入ってしまい、近付いてじっくり見たかったのですが…まずは左手にあった手水舎へ。お清めをせねば。

手水舎には龍です。しっかりとお清めをします。

手水舎の左手には赤い鳥居が続いていて、奥には来宮稲荷神社が祀られています。

稲荷神社の入口には大きな石もありました。

先に稲荷神社に参拝させて頂きます。

シンプルですが素敵な赤い社殿です。神狐さんにも挨拶をして、来宮稲荷神社に参拝します。本来は来宮神社が先ですが。

稲荷神社の右手にも大きな楠が三本ありました。どれも立派な楠です。

参道に戻ります。ちょうど手水舎の向かい側に三峰神社です。鳥居をくぐりこちらにも参拝します。

そして、三峰神社の祠の左手が…巨大な楠です。こちらが樹齢1300年の第二大楠です。

見上げると天高く聳え立っています。圧倒されます。

第二大楠は300年前に落雷を受けたとのことで、中がかなり空洞になっています。中には祠がありましたので、参拝します。

第二大楠を一周して後ろに回ってみます。素晴らしいとしか言い様のない巨木です。第二大楠でこの凄さですので、樹齢二千年の天然記念物の大楠はどれだけ凄いのでしょうか。

少し名残惜しかったのですが、第二大楠を後にして参道に戻り進みます。

右手に日露戦争の戦没者への忠魂碑。こちらは乃木希典陸軍大将による書とのこと。手前は砲弾もありました。

石段を少し上った右手に御神水です。こちらは初穂料千円でお水取りができます。

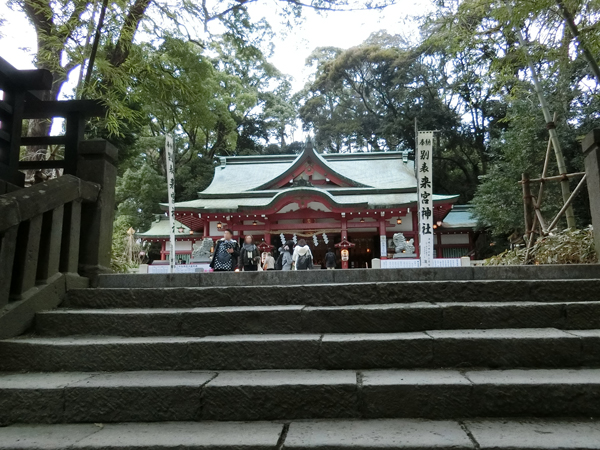

じょじょに拝殿が見えてきました。

石段を上り切った先は開けた空間になっています。拝殿の正面に立ちますと、なんだか清々しい気分になりますね。赤と白を基調とした建物も素敵です。

社殿に向かって左手には、授与所やカフェがあり、ちょっとお洒落な感じです。

右手には大きな神輿庫です。

拝殿に進みます。拝殿前には狛犬さん。こちらは左の狛犬さんです。

こちらが右の狛犬さん。どちらも意外と大きくて迫力のある狛犬さんです。

参拝させて頂きます。

境内を散策してみます。本殿の右手に鳥居がありましたので行ってみます。来宮弁財天が祀られているようです。

鳥居をくぐり、少し石段を上ったところにある、弁財天に参拝。

弁財天から境内を見ますとこんな景色です。右が本殿になります。

弁財天の下に池がありましたので、石段を下りてぐるっと回って池の前へ。大きな弁天岩がありました。岩の上には蛇がいます。岩の下には蛇の卵にも見える白く丸い石がいくつか置かれていました。

池の隣りが神輿庫で、黒い御神輿が見えるようになっていました。

こちらは池の前辺りから撮影した社殿。

拝殿前の石段脇には来宮神社のご由緒書き。

境内では掃除で集められた落ち葉がハートの形(猪の目)になってました。ディズニーランドのスタッフさんみたいな遊び心ですね。

一通り境内を散策しましたので、いざ大楠の元へ。社殿の左に奥へと続く道があり、その先が大楠です。

少し進みますと、すぐに大楠の姿が目に入ってきます。遠目にもその大きさがわかります。息を飲む大きさです。

大楠の前に進みます。もの凄くでかいです。大き過ぎて、なんだか不思議な感じがします。

一周すると寿命が一年延びると言われていますので、一周してみます。右手には大楠の説明が書かれています。石段を少し上り一周できるようになっています。

こちらは上から見た大楠です。入口にあった第二大楠も素晴らしかったのですが、確かにこれを見てしまうと、第二大楠が小さく見えてしまうくらいです。

大楠を見上げてみます。大き過ぎて、もうどうやって写真に撮ったらよいのかわかりません。

石段のさらに上はちょっとした休憩スペースになっていまして、お茶もできます。

ぐるっと回り、正面からは真後ろにある辺りです。どの角度から見ても凄いです。

後ろには川が流れていて、水の音も心地よいです。もうマイナスイオン浴びまくりですね。

後ろには少し空洞になっている部分もありました。

この大楠は、いつまででも見ていられそうな気がします。

一周回り終えました、これで寿命が一年延びました。周り終えたところには「餘香碑」と書かれた碑がありました。こちらは徳富猪一郎という明治から昭和に掛けての思想家であり歴史家の碑で、書は中曽根康弘元総理とのこと。

大楠を背に、ちょっとお洒落な感じの空間があります。狛犬さんもいますね。こちらは授与所の屋上にあたる場所です。

こちらはその屋上側から見た大楠です。狛犬さん越しの大楠もまた魅力的です。

屋上からは社殿も見えます。少し上からの、左斜め前からのアングルで。

大楠と別れるのは名残惜しいのですが…もう一度しっかりと目に焼き付け、別れを告げます。

拝殿前に戻り、授与所にて御朱印を頂きました。

カフェでお茶をしようか迷ったのですが、お土産だけ買いました。

なんとなく名残惜しい気持ちを残しつつ、最後にもう一度第二大楠を心行くまで眺め、来宮神社を後にしました。

参拝を終えて

気にならないほどの小雨が降ったり止んだりする中、初めての来宮神社への参拝を終えました。

やはり一番印象に残ったのは、樹齢2000年の大楠です。

その大きさには本当に圧倒されてしまいます。息を飲む大きさで、素晴らしかったです。見事です。大き過ぎて、なんだか木じゃないような、不思議な物に見えてしまうくらいです。

この大楠はやはり人気の観光スポットのようで、訪れている人も多かったですね。この日は一月中旬のド平日だったのですが、けっこう人は多く感じましたので、土日などはもっと大勢の人で賑わうんだろうな~と。

前日に訪れた伊豆山神社も参拝者はそれなりいらっしゃったのですが、来宮神社の方が圧倒的に多かったです。

一番の目玉は樹齢2000年の大楠ではあるのですが、入口にももう一本、見事な大楠があるんですよ。樹齢1300年の第二大楠です。

第二大楠は、もちろん樹齢2000年の大楠に比べますと、大きさも小さく見えてはしまうのですが、それでもやっぱり素晴らしかったです。僕と嫁はけっこうこの第二大楠も気に入ってしまい、かなり時間を掛けてじっくり眺めさせて頂きました。

皆さんけっこう第二大楠は素通りして行っちゃうんですけどね。もったいないな~と。第二大楠も素晴らしい巨木ですので、是非見てみてください。お勧めです。

どちらの大楠も本当に見事で、ずっと見ていても飽きません。いい物を見ることができました。

大楠にばかり目を奪われがちではありますが、他にも見どころは色々あります。参道も両脇の竹の緑が素敵ですし、境内社の稲荷神社の奥に聳える楠も素敵でした。弁財天や弁天岩、意外と大きな狛犬さん、そして白と赤を基調とした本殿。

お洒落で近代的な建物との調和も素敵でした。

御朱印を頂いた際には、絵葉書なども一緒に付けて頂き、ちょっと得した気分に。

絵葉書は御朱印や御守りのおまけとして、付けてくださるようですね。

お隣のカフェでは、来宮神社の創建に因んだ「麦こがし」のお菓子やケーキなどもあり、お茶をしながらのんびり過ごすこともできます。僕たちはお茶はしなかったのですが、お土産に麦こがしのクッキーのような「福こがし」を買いました。

自宅に帰ってから美味しく頂きました。

大楠のパワーも存分に浴びることができましたし、とても気持ち良い参拝ができました。

何よりも、天気予報は完全に雨だったのですが、たいした雨にも降られなかったのは幸いです。降っているかいないかわからない程度の小雨が時々降った程度です。傘での参拝を覚悟していたので、ラッキーでした。

雨の神社も風情があるので嫌いではないんですけどね。できれば晴れていた方が嬉しいので。

巨木が迎えてくれた来宮神社。とても素敵な神社でした。

また熱海に来ることがありましたら、大楠を見に立ち寄りたいと思います。

この後僕たちは、事前に地図で見つけた湯前神社へと徒歩で向かいます。

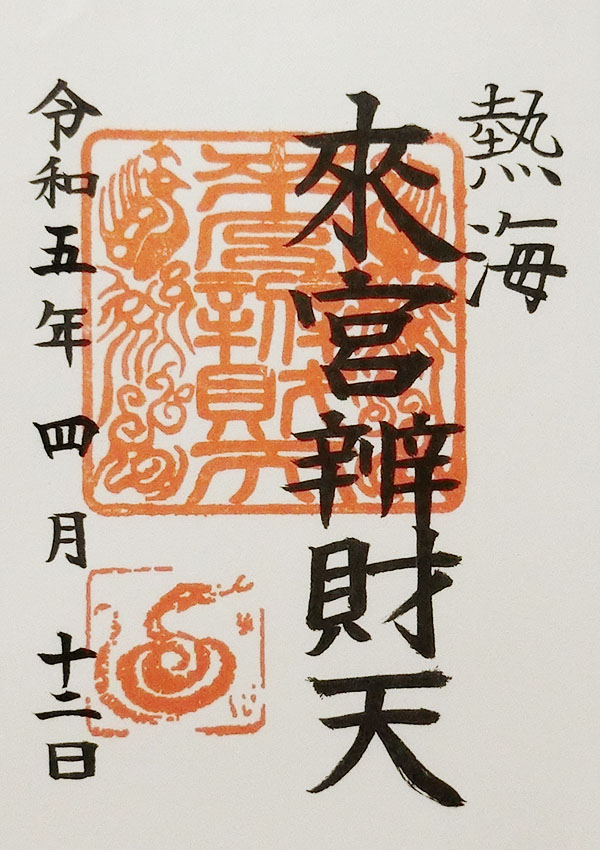

御朱印

こちらが来宮神社の御朱印です。

こちらは令和5年に再訪した際に頂きました、境内社の来宮弁財天の御朱印です。

来宮神社ではこの他、近隣にある湯前神社の御朱印も頂くことができます。

御朱印の受付時間

御朱印と御守りを頂ける時間は、9時から17時までです。

(※お時間やご対応等変更になる場合もございますので、ご注意ください。)

アクセス

住所は静岡県熱海市西山町43-1です。

来宮神社の公式サイトはこちらです。

http://www.kinomiya.or.jp/

電車

①JR「来宮駅」から徒歩5分。

高架下など狭い歩道を歩く場所もあり、歩きづらい道だったりはしますが、距離は近いです。

②JR「熱海駅」からバスで20分。

2番乗り場から乗車です。「十国峠行」「西山循環」に乗り「来宮神社」で下車すると目の前です。

駐車場

第1~第3の参拝者用の駐車場があります。近くには来宮駅前市営駐車場もあります。

周辺のパワースポット

熱海市の神社一覧

僕が参拝した熱海市の神社一覧です。