小金井市の東町にある南関野天神社の参拝レポートです。

読み方は「みなみせきのてんじんしゃ」です。正式名称は「天神社」のみになります。関野天神社、東町天神社とも称されています。本殿神扉に描かれたうぐいすが正月に鳴くという言い伝えがあり、鳴き声を聞いた人は幸せになれるといわれています。西武多摩川線の新小金井駅が最寄り駅です。

序文に続き、ご由緒、境内案内、見どころ、御朱印、アクセスの順で紹介していきます。

新小金井の「南関野天神社(東町天神社)」へ

まずですが、冒頭で書かせて頂きました通り、こちらの南関野天神社は社名が何パターンかの称され方をしているようなんです。しかしながら、どれが一番親しまれているのかわからず…。

正式名称が天神社とのことですので、天神社と書いておけば間違いはないと思うのですが、やはり他の天神社と区別するという意味では、記事的には違いがわかるものが欲しい。

もう一度書き出しますと、ググって出てくるものとしては、「関野天神社」「東町天神社」「南関野天神社」の3パターンです。この中で、「関野天神社」と「東町天神社」はよくお見掛けするものの、「南関野天神社」が出てくる頻度が一番少なかったので、まず省いてみました。

ところがどっこい。

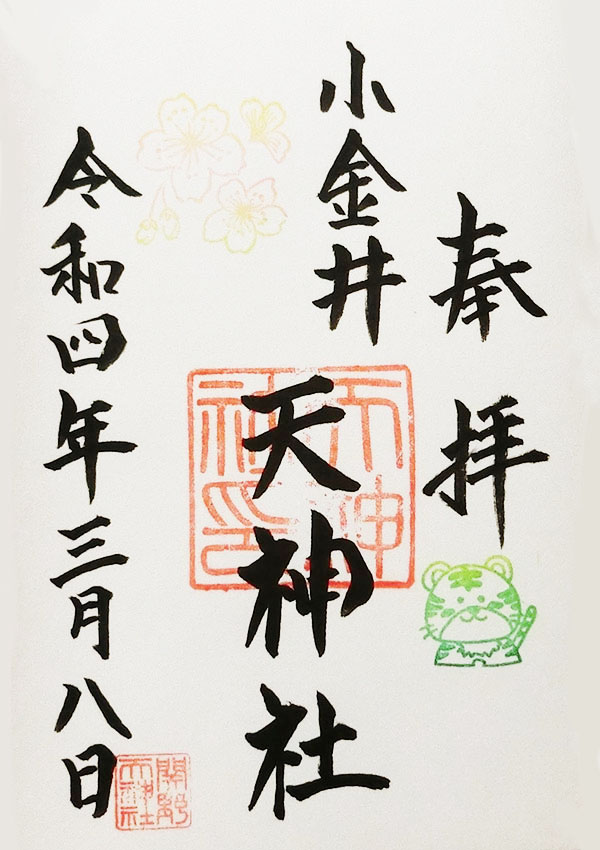

さらにあれこれ調べていましたところ、こちらの御朱印は、武蔵小金井にある本務社の山王稲穂神社にて頂けるのですが、その御朱印には「天神社」もしくは「南関野天神社」と書かれているものがあるんです。

つまり、神社的には「天神社」と「南関野天神社」を公式にしていることが推察されます。

当たり前かもしれませんが、やはり神社側が出されているお名前に最も説得力がありますので、こちらの記事もそれに従うことにしました。

おそらくどの名も間違っているとかではないので、どれを書いても支障はないと思うんですけどね。

と、すみません、神社名の表記について、なんだか言い訳みたいな書き出しで何行も使ってしまいましたが…。

この日は西武多摩川線の多磨駅に用事がありましたので、その足で周辺の神社を巡ることにしました。

まず訪れたのが、多磨駅近くにある三谷神社。続いて電車にて一駅移動し、新小金井駅近くの笠森稲荷神社へ。

そして三か所目に訪れたのが、こちらの記事で紹介する南関野天神社です。

笠森稲荷神社と南関野天神社は、どらも新小金井駅から徒歩すぐでして、二社の距離もとっても近いです。連雀通りを挟んで、ほぼ向かい合っているような感じです。

笠森稲荷神社への参拝を終え、目の前の連雀通りを反対側に渡りますとすぐ、そこには天神社の入口です。

到着です。

ご由緒

ご祭神は、学問の神様としても知られている菅原道真公(すがわらのみちざねこう)です。

道真公は、平安時代の類まれなる才能の持ち主だった学者で、人々からも厚い信頼を得ていた人物です。死後に天満天神として神格化されました。

創建は江戸時代中期の享保です。創建された経緯は不明です。

南関野と呼ばれる、関野新田の南方飛地の鎮守だったことから、関野天神社とも称されてきました。

本殿神扉の内側には梅とうぐいすの絵が描かれていて、正月にはそのうぐいすが鳴くという言い伝えがあり、鳴き声を聞いた人は幸せになれるといわれています。

現在、武蔵小金井にある山王稲穂神社の兼務社となっています。

境内案内

笠森稲荷の向かい、連雀通り沿いに看板が出ているのが、南関野天神社の入口です。

こちらが正面。境内には大きな木々も聳えています。右の建物は社務所です。

入口の右手に、ざっくりなご由緒書きがありました。

左には庚申塔です。

石鳥居の前へと進みます。

一礼して鳥居をくぐり境内へ。

左に手水舎です。

手水舎の脇の梅が、だいぶ咲き始めていました。

参道の左右には狛犬さん。こちらが左の狛犬さんです。

こちらが右の狛犬さん。後ろの梅はほんの少しだけ咲き始めています。

拝殿へと進みます。

左の建物は授与所でして、閉まってはいますが御朱印の案内も貼られています。

こちらは先ほど右の狛犬さんの後ろに見えた梅です。大宰府天満宮の御神木から枝木を頂いた御神木とのこと。

社殿は周囲を様々な木々に囲まれています。

右手のしだれ梅と思われる木が、ひときわ目を惹きます。

拝殿は濃い茶色と白を基調とした、落ち着いた雰囲気の建物です。お賽銭箱には梅紋。

参拝させて頂きます。

拝殿を振り返りますと、こんな景色です。

右手にはご由緒の書かれた石碑がありました。

最後にもう一度梅の花を眺め、南関野天神社を後にします。

参拝を終えて

僕がこのたび南関野天神社を訪れたのは、2月の下旬です。

東京では2月~3月にかけてが梅が見頃になるのですが、こちらの天神社にある境内の梅も、咲き始めているものがありました。

境内に入るなり、嫁が「梅のいい香りがする」と。

僕は鼻がけっこうバカな方なので、なかなかその香りに気付けなかったのですが、なんとか全集中で嗅覚を研ぎ澄ましてみたところ、かすかに梅を感じることができました。

手水舎脇の梅が一番咲いていたので、おそらく梅の香りもそちらの木からのものかと思われます。

他にも何本か梅がありましたので、全てが綺麗に咲いた境内は、きっと普段とは違う美しさがあるはずです。

社殿の右手にはこれまた立派な枝垂れ梅(枝垂れ桜だったら面目ない…)がありまして、そちらが満開になった景色も、ぜひ見てみたい。

こちらの天神社は、本殿神扉に描かれたうぐいすが、お正月に鳴くという言い伝えがあるそうで、その鳴き声を聞いた人は幸せになれるとか。

お正月ではありませんでしたが、もしかしたらうぐいすの声が聞こえちゃうのでは?なんて、ついつい期待したりもしてしまいました。

当然ながら、耳を澄ませてみたものの、うぐいすの声は聞こえませんでしたけれど。

声は聞こえませんでしたが、静かな境内にて、のんびりと幸せな時間を過ごさせて頂きましたので、もうそれだけでじゅうぶんでございます。咲いている梅も見られましたし。

授与所に御朱印が貼られていたので、もしかしてこちらでも頂けるのかと一瞬思ったのですが、おもいっきり閉まっていまして、やはり本務社である山王稲穂神社に行かねばいかんようです。

どこかでまた時間を作り、武蔵小金井にある山王稲穂神社にも足を運んでみようと思います。

南関野天神社、参拝できてよかったです。

続いては、さらに東、三鷹にあります深大寺御嶽神社へと向かいます。

(追記)

このときの参拝から約2週間後の3月上旬、山王稲穂神社にも参拝させて頂き、天神社の御朱印も頂くことができました。

御朱印

こちらが南関野天神社の御朱印です。

御朱印の受付時間

南関野天神社の御朱印は、本務社である武蔵小金井の山王稲穂神社にて頂くことができます。山王稲穂神社で御朱印を頂ける時間は、10時から16時までです。

(※お時間やご対応等変更になる場合もございますので、ご注意ください。)

アクセス

住所は東京都小金井市東町2-12-8です。

南関野天神社の公式サイトはありません。

電車

西武多摩川線「新小金井駅」から徒歩4~5分。

改札を出て、踏切を渡り線路の反対側に出ます。右に進み連雀通りに出たら左。少し歩いた先、左手に見える天神社の看板が入口です。

駐車場

鳥居の前に、2台ほどでしたら駐車できるスペースがあります。近くにはコインパーキングもいくつかあります。

周辺のパワースポット

小金井市の神社一覧