新宿区の西早稲田にある穴八幡宮の参拝レポートです。

読み方は「あなはちまんぐう」です。金運や蟲封じにご利益で広く知られている神社で、一陽来復(いちようらいふく)の御守りも有名です。江戸時代には、八代将軍徳川吉宗が流鏑馬(やぶさめ)を奉納しています。早稲田大学のすぐ近くに鎮座していて、最寄り駅は東西線の早稲田駅になります。

序文に続き、ご由緒、境内案内、見どころ、御朱印、アクセスの順で紹介していきます。

一陽来復で知られる「穴八幡宮」へ

穴八幡宮は、以前にも嫁と一度だけ訪れたことがある神社で、今回の参拝が二度目です。

以前は巣鴨のとげぬき地蔵にお参りに行き、何故か都電荒川線に乗ってみたくなり、終点の早稲田で降りた際に参拝しました。それまで一度も都電荒川線に乗ったことがなかったので。

僕は現在40代のおっさんなのですが、10代後半から20代前半にかけ、この辺りにはかなり頻繁に来ておりました。頻繁に来ていたといいますか、この近くの大学に通っておりましたので、相当な頻度ですけれど…。

しかしながら、神社というものにそこまで特別な関心もなかったため、その頃は一度も訪れることもありませんでした。

神社があるな~と言うのはなんとなくわかってはいた気がするんですけどね。境内に入ってみようとかは思わなかったんでしょうね。

時間の経つのは早いもので、その頃からはもう20年程経ちます。あの頃は、上京したての純な大学生でした。そんな僕も、今ではすっかり東京に染まってしまいました。

20年後に、結婚した嫁と一緒に神社巡りで訪れることになろうとは。

この日は嫁と二人、高田馬場にある神社を何か所か巡ってみようと思い、まず最初の目的地にしたのが、穴八幡宮です。

天気予報を見ると午後から雨でしたので、折り畳み傘も準備して向かうことに。

さらには前回、中野にある新井天神北野神社へ参拝した際には、撮影用のデジカメを忘れると言う失態を犯したため、今回は念入りに持ち物チェックをして出掛けました。

事前に少しだけ調べたところ、穴八幡宮は金運アップの有名なパワースポットでもあるとか。

僕はあまりお金には縁のない人生を送っている男ですので、その辺りも含め、しっかりとお参りしようと決意して向かいます。

地下鉄東西線の早稲田駅で降り、地上に出るとすぐ、穴八幡宮の鳥居が見えました。

到着です。

ご由緒

ご祭神は、応神天皇(おうじんてんのう)、仲哀天皇(ちゅうあいてんのう)、神功皇后(じんぐうこうごう)です。

応神天皇は第15代天皇で、八幡神と同一とされています。仲哀天皇は応神天皇の父、神功皇后は応神天皇の母です。この三神は合わせて八幡三神といわれています。

創建は平安時代中期の康平5年です。源義家が奥州からの凱旋の途中、この地に兜と太刀を納め、八幡神を祀ったのが始まりと伝えられています。

その後江戸時代には、南側の山裾を切り開いていると横穴が見つかり、中からは金銅の御神像が現れ、それ以来「穴八幡宮」と呼ばれるようになりました。また、その話を聞いた三代将軍徳川家光は、穴八幡宮を幕府の祈願所、城北の総鎮護としました。その後、歴代の徳川将軍も度々参拝したと伝えられています。

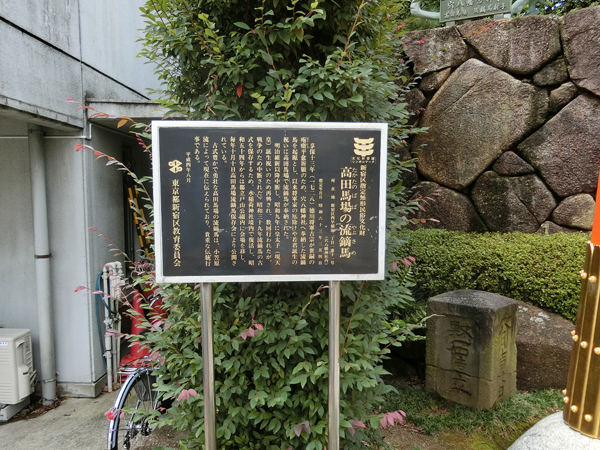

八代将軍徳川吉宗が流鏑馬(やぶさめ)を奉納し、その後も流鏑馬が厄除け祈願などで奉納されるようになりました。境内にはそれに因んだ流鏑馬像もあります。

昭和20年には東京大空襲で焼失しましたが、その後再建され、現在に至ります。

金運や蟲封じにご利益があるとして有名な神社でもあり、古くから信仰が厚い神社です。

大正天皇が皇太子の時に、祈祷を行っています。

金運に大きなご利益があるという、一陽来復(いちようらいふく)の御守りでも知られています。

境内案内

地下鉄東西線の早稲田駅から地上に出てすぐ、交差点の一角の赤い鳥居が、穴八幡宮の入口です。

鳥居の先はすぐに石段。

この鳥居の下なのですが、よく見ると左右とも亀が支えている形でした。この形式は僕は初めて見ました。

鳥居の手前に流鏑馬(やぶさめ)の説明があります。

その上には大きな流鏑馬像が。僕はまだ生で流鏑馬と言うものを見たことがないので、いつか見てみたいですね。

鳥居をくぐり、石段を上ると二の鳥居。その脇には立派なクスノキです。緑が多い参道です。

左手はちょっとした庭園のようになっています。

その先には石垣があり、まるでお城のような造りになっていました。

二の鳥居をくぐり、さらに上へと続く石段へ。

上りきると視界が開け、立派な門が目に飛び込んできます。こちらが隨神門(ずいしんもん)です。

隨神門の中には左右とも弓などを持った随神さまの像がありました。こちらは左側の像です。

こちらは右側。どちらも戦国武将のような感じです。

隨神門をくぐり参道を進みます。境内は開けていて、前方には拝殿が見えます。お祭りの準備をしているようで、櫓も見えます。

参道を進むと右手に手水舎。

柄杓がない手水舎でした。柄杓を使わずにお清めをする手水舎は、僕はここが初めてです。

手水舎の隣にはもう一つ大きな手水舎のような建物が。

こちらには布袋様が祀られている布袋尊舎でした。後ほどお参りさせて頂くことに。

拝殿に向かいます。拝殿前には狛犬さんです。こちらは左の狛犬さん。

こちらが右の狛犬さん。

拝殿は大きくて立派です。黒を基調とした建物で、重厚感があります。

参拝。

拝殿の柱の下にも亀がいました。亀は大地を表す象徴でもあるとのことで、亀が建物を支えてるんですね。

拝殿の中に授与所がありましたので、こちらで御朱印を頂きます。

拝殿を振り返り境内を見ると、こんな感じです。

境内には大きな木も何本も。こちらは拝殿に向かって左側の狛犬さんの後ろにある楠です。

木を見ていると癒されます。疲れているんでしょうか、僕は。

拝殿の右奥には神輿庫が並び、その奥にはもう一つ神社への入口がありました。北参道です。

こちらは拝殿に向かって左手、太鼓が納められた鼓楼です。

鼓楼の脇には少し小さな鳥居。

こちらは神武天皇遥拝所でした。神武天皇(じんむてんのう)は日本の初代天皇とされる人物です。

神武天皇陵遥拝所の前にいる狛犬さんがとても特徴的でした。頭に何か載せているんですよ。こちらは左の狛犬さん。

こちらは右の狛犬さん。なんだかとても可愛らしくて…微笑ましい狛犬さんでした。

隨神門をくぐり、出口へ向かいます。隨神門の脇には、もう一つの入口に通じる石段があります。庭園のようになっていて素敵です。

一通り境内を散策し、穴八幡宮を後にしました。

参拝を終えて

この日はあまり天候がすぐれず、今にも雨が降りそうな空の中での参拝でした。

どんよりと曇った空だったのですが、参拝中には時折陽が射す時間もあり、緑が気持ち良く映えていました。

僕は数年前に、嫁と一度こちらには訪れていたはずなのですが、その時の記憶がほとんどなく…初めて訪れたかのように新鮮でした。

黒を基調とした社殿は大きくて立派で、厳かな雰囲気がありました。拝殿の中が撮影禁止と書かれていたにも関わらず、危うくシャッターを切るところで…直前に嫁がそれに気付き、失礼を犯すところでした。危なかったです。

拝殿の黒に対し、随神門や鼓楼が鮮やかな赤でして、とても煌びやかな印象を受けました。

随神門や鼓楼の赤、拝殿の黒、そして木々の緑という、それらの調和も素敵でした。

亀が鳥居や拝殿を支えているのも初めて見ました。こちらも危うく見逃すところでしたので、ちゃんと見れてよかったです。

神武天皇陵遥拝所の前にいた狛犬と獅子が、頭に何か載せていたのがとても可愛らしかったです。お顔がまた、愛嬌があって。僕は初めて見るタイプの狛犬さんでした。

見どころも多く素敵な神社でした。

穴八幡宮では、毎年冬至から節分までの期間に、「お金繰りが良くなる」と言う「一陽来復(いちようらいふく)」御守りというのがあるらしく、その期間には大勢の人が訪れ、かなり並ぶらしいです。できれば並んだりはしたくはりませんが、その御守りには興味があります。金運アップのために、いつか並んで手に入れてみようかな~と。

また、近くにある戸山公園にて、今でも流鏑馬の神事が行われているそうなので、そちらもぜひ一度見てみたいです。まだ生で流鏑馬を見たことがありませんので。

穴八幡宮、参拝できてよかったです。

続いては、同じ西早稲田にある、水稲荷神社へと向かいます。

御朱印

こちらが穴八幡宮の御朱印です。

御朱印の受付時間

御朱印と御守りを頂ける時間は、9時から17時までです。冬至から大晦日の間のみ、8時から19時まで頂けます。

冬至から節分の間は「一陽来復」御守りを求める人で大変混み合うようですので、御朱印を頂くだけでしたらその時期は外した方が良いかと思います。

(※お時間やご対応等変更になる場合もございますので、ご注意ください。)

アクセス

住所は東京都新宿区西早稲田2-1-11です。

穴八幡宮の公式サイトはこちらです。

https://www.anahachimanguu.jp/

電車

①東西線 「早稲田駅」から徒歩2分。

2番出口から地上に出て、左側に歩くとすぐです。

②都電荒川線 「早稲田駅」から徒歩10分。

③JR山手線 / 西武新宿線 「高田馬場駅」から徒歩20分。

駐車場

参拝者用の駐車場がありませんが、すぐ近くにコインパーキングがあります。冬至から節分の間は、近隣の駐車場がいっぱいになることが予想されますので、電車で行った方がよいかと思います。

周辺のパワースポット

新宿区の神社一覧